문형권점록 ()

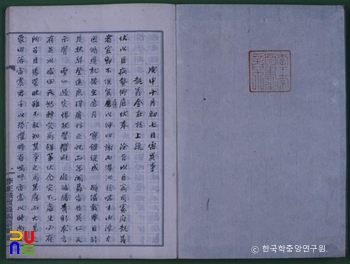

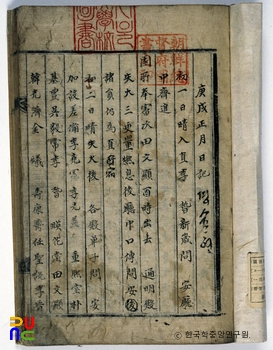

1책 42장. 필사본. 편자 및 필사 연대는 미상이다. 약칭 ‘문형록(文衡錄)’이라고도 하나, 엄격하게 말하면 문형인명록은 아니다. 수록 범위는 1628년(인조 6)부터 1794년(정조 18)까지로 되어 있다.

원래 문형은 대제학의 별칭이지만 모든 대제학이 문형의 칭호를 얻는 것은 아니었다. 조선 초기는 예문관대제학과 성균관 대사성을 겸임한 자를 일컬었다. 이후 홍문관이 법제화된 뒤는 예문관 · 홍문관의 대제학과 지성균관사(知成均館事: 성균관의 지사)를 겸임하여야 문형의 칭호를 얻을 수 있었다.

문형은 그 관직에서 알 수 있듯이 당시의 관학계(官學界)를 대표하는 위치에 있었고, 그 임무는 매우 중시되었다. 이들은 실질적인 행정을 통한 권력 행사보다도 문장을 통해 이름을 떨쳤다.

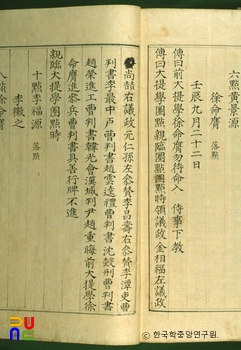

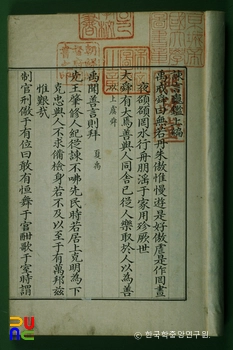

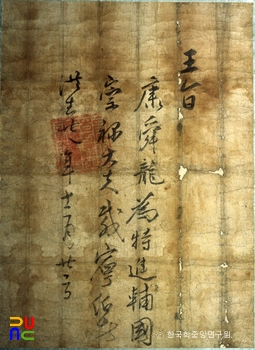

문형의 임명 방법은 전임자가 후임자를 천거해 자대(自代)하는 것이 원칙이었다. 그러나 중종조 이후 전임 문형이 천거한 후보자를 삼공(三公)과 육경(六卿) 및 한성 판윤이 모두 모여[會座] 권점(圈點)하는 규례가 생긴 뒤 계속되었다.

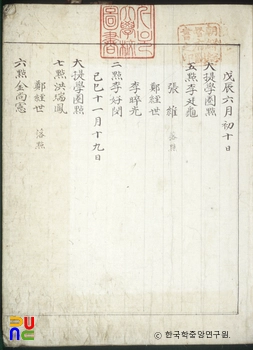

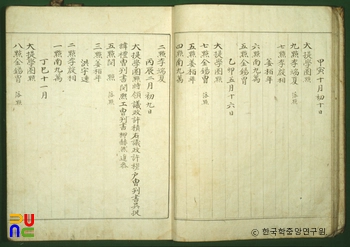

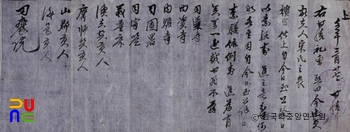

이 책은 바로 이 권점에 관해 기록한 것이다. 그 서술 체계는 여러 사람의 후보자 명단이 있고, 그 위에 몇 점을 받았는지 기록하였다. 왕의 낙점을 받은 사람 밑에 '낙점(落點)'이라 쓰고 있다. 이들은 대개 회권(會圈)시 최고점을 받은 사람이나, 반드시 그런 것은 아니었다.

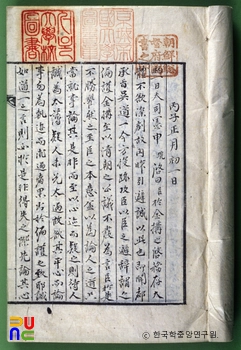

그리고 1659년(효종 10) 이후 회권시에 진참(進參)한 명단이 수록되었다. 또한, 처음으로 이름이 오른 사람의 경우 그 위에 신(新)이라 쓰고, 노(老: 노론) · 소(少: 소론) · 남(南: 남인) · 북(北: 북인)이라 적어서 그들의 당색을 표시하기도 하였다.

간혹 안(按)이라 하여 이조의 망단자(望單子 : 문관의 인사에 관한 권한을 가진 이조에서 그들의 擬望을 왕에게 올린 단자)를 인용해 보충 설명을 한 경우도 있다. 특수한 경우이기는 하지만, 한 사람의 천망(薦望)에 낙점한 것도 있었다.

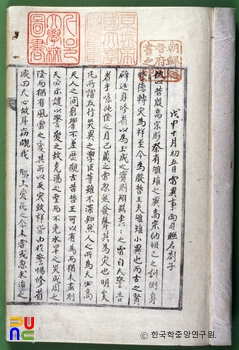

특징적인 것은 숙종 이후 당쟁이 치열해지자 주도적인 당파의 인물이 문형이 되었다는 점이다. 당쟁에서의 패배 결과 역적으로 몰린 이광좌(李光佐) · 김일경(金一鏡) 등 6인의 이름에는 크게 ○표를 하고 있다.

이 책은 문형의 임명 및 그 성격을 밝힐 수 있는 좋은 자료의 하나이다. 규장각도서에 있다.