의랑 ()

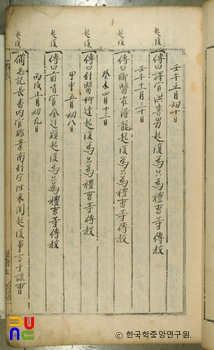

고려시대에는 1308년(충렬왕 34) 원나라의 간섭으로 인한 관제의 격하와 축소로 당시의 전 · 병 · 민 · 형 · 의 · 공조의 6조가 선부 · 민부 · 언부(讞部)의 3부로 통합, 축소되었다. 그리고 속관인 상서 · 시랑 · 낭중 · 원외랑도 전서(典書) · 의랑 · 직랑(直郎) · 산랑(散郎)으로 개칭되었다.

이후 원나라의 계속적인 간섭이 있었으나, 간섭을 배제하려는 움직임의 일환으로 1356년(공민왕 5) 3부를 문종대의 6부로 복구시키면서 시랑으로 개칭되었다. 그 뒤 1369년에 1362년 이래의 전리사(典理司) · 군부사(軍簿司) · 판도사(版圖司) · 전법사(典法司) · 예의사(禮儀司) 등 5사를 선 · 총 · 민 · 의 · 예 · 공부로 개칭, 확대할 때에 총랑(摠郎)이 의랑으로 개칭되면서 복구되었다.

그러나 1372년에 1362년 이래의 5사제로 다시 환원되면서 총랑으로 개칭되었다. 이후 5사는 1389년(공양왕 1) 이 · 병 · 호 · 형 · 예 · 공조의 육조로 개칭, 확대되었지만, 총랑은 변동 없이 고려 말까지 계속되었다.

정원은 성립시에 언부 2인, 선 · 민부 3인이었다. 그 뒤 구체적인 인원은 알 수 없지만 문종대와 조선 초기의 관제로 미루어 각 부에 2인씩 편제되었던 것으로 추측된다. 의랑은 차관으로서 장관인 전서나 상서를 보좌하고, 직랑 · 산랑을 지휘하면서 각 조(曹)와 각 부의 업무를 처리하였다.

한편, 조선시대에는 1392년(태조 1) 고려말의 6조제를 계승하여 이 · 병 · 호 · 형 · 예 · 공조를 두고, 각 조에 전서 · 의랑 · 정랑 · 좌랑 · 주사를 두었다. 그리고 1405년(태종 5) 태종의 왕권강화 도모와 관련된 의정부의 약화, 6조 · 승정원의 기능 강화를 위한 관제 개편책에 따라 명나라의 6부직제를 참작하여 전서 · 의랑을 혁거하였다.

그리고 정2품의 판서 1인, 정3품 당상관계의 좌우참의 각 1인이 신설되고, 정랑 · 좌랑 각 1인이 증치되는 조처에 수반되면서 소멸되었다. 정원은 각조에 2인이었고, 차관으로서 장관인 전서를 보좌하고 정랑 이하의 관원을 지휘하면서 각조의 업무를 처리하였다.

형조도관의 의랑(정원은 2인)도 차관으로서 장관인 지형조사를 도와 정랑 · 좌랑을 지휘하면서 노비 등의 일을 맡았다.