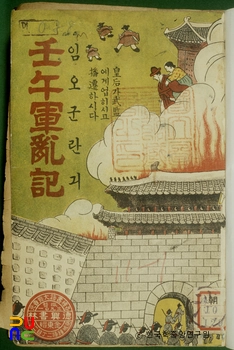

임오군란기 ()

「임오군란기」는 임오군란을 다룬 작자·연대 미상의 실기소설이다. 1930년 덕흥서관에서 구활자본으로 간행하였다. 표기상 띄어쓰기, 괄호 안 한자 병기 등이 쓰였다. 내용은 서언과 여섯 개의 장회로 구성되었다. 여섯 개의 장회는 ①군사의 불평, ②창리의 작간 군사의 분기, ③군란의 폭발, ④군란의 제2일, ⑤민 왕후(명성황후)와 청국 구병, ⑥군란의 결과이다. 작가는 임오군란이라는 역사적 사실을 서술하는 데 그치지 않고, 평론을 통해 그에 대한 자신의 견해를 적극 표명했다. 서언과 결말에서 민 왕후와 그 일파에 반감을 드러냈다.

1882년(고종 19) 흥선대원군의 섭정으로 부국강병에 힘입어 군기가 일신되었다. 하지만 민 왕후(명성황후) 일파가 정권을 잡자 차츰 국고가 탕진되어 군사들은 봉급을 받지 못했다.

조선과 일본은 통상을 체결하였다. 일본 공사가 거주하게 되고 조선 정부는 일본의 제도를 모방했다. 임오년(1882) 6월 9일 정부가 밀린 군량을 배급하며 썩은 쌀에 모래까지 섞자, 군사들의 분노가 극에 달했다. 군사들은 주1가 민씨 일가의 원흉 민겸호(閔謙鎬) 집안 하인이라는 사실을 알자 격분했다. 군사들은 창리를 죽이고 난을 일으켰다.

민겸호가 난을 일으킨 군사들의 처형을 명하자, 이들은 흥선대원군의 힘을 빌려 일본 공사관을 습격했다. 공사 하나부사〔花房義質〕는 인천으로 피난했고, 민 왕후는 상궁의 옷으로 바꿔 입고 충주 장호원(長湖院) 산중에 숨었다. 군사들은 민 왕후 일족을 해치고 영의정이며 흥선대원군의 형인 흥인군 이최응(李最應)도 죽였다.

민 왕후는 역관 변원규(卞元圭)를 고종에게 보내 청나라의 구원병을 요청하도록 했다. 위안스카이〔袁世凱〕가 이끄는 청나라 군대는 남양만에 상륙한 뒤 진격해 흥선대원군을 납치했다. 청나라 군대는 흥선대원군을 청나라로 보내고 조선에 주둔했다.

청나라가 일본의 세력을 제어하자 일본은 군란 중 입은 피해 보상을 요구했다. 이어서 일본은 공사관 보호를 구실로 삼아 자국의 군대를 끌어들였다.

군란 때 흥선대원군이 군사들을 진정시켰으나 민 왕후가 청나라 군대를 끌어들여 멸망을 자초했다.

이 작품은 임오군란의 경과를 흥미 본위로 서술하지만, 그 밑바탕에는 작가의 분명한 견해가 자리하고 있다. 작가는 서언에서 “근일 시국은 외척이 집권한 정부로서 불공평한 행동만 날로 일을 삼고 정치와 군제에는 조금도 고견할 여가가 없으니 민심이 이산하고 군사의 요란을 일으킬 원은 자꾸자꾸 양성하였다.”라고 서술한다. 또 서사 말미에 작가는 “임오군란이 대원군의 진무(鎭撫)로 이미 평정되었거늘 민파(閔派)들은 무슨 까닭으로 청병(淸兵)을 불러왔는고?”라고 서술한다. 작가는 이러한 서술로써 ‘흥선대원군 옹호’, ‘민 왕후 비판’이라는 견해를 분명하게 피력하며 망국의 원인 가운데 하나로 민 왕후 일파의 실정을 지목한다.

임오군란은 내란으로 시작되었다. 하지만 내란은 조선 · 청나라 · 일본의 알력이 심화되며 국제 문제로 비화되었고 대내적으로 갑신정변의 계기가 되었다. 이 작품은 임오군란의 역사적 의의를 제대로 형상하지 못했으나, 다음과 같은 자료적 가치를 찾을 수 있다. 첫째, 이 작품은 당시 상업 출판물이 흥미를 제고하는 방식을 보여 주었다. 작가는 임오군란이라는 다소 무거운 주제를 단순하고 선명한 대립 구도 속에서 서술했다. 둘째, 이 작품은 소설의 위상 변화를 보여 주었다. 작가는 역사적 견해를 제시하는 수단으로 소설을 활용했다. 셋째, 이 작품은 독자의 역사 의식을 자극했다. 작가는 역사에 대한 자기 견해를 적극 피력함으로써 독자의 공감 혹은 비판을 불러일으켰다.