편액 ()

흔히 현판(懸板)으로 통칭된다. 대개 가로로 걸기 때문에 횡액(橫額)이라고도 하나 글씨의 경우 세로로 쓰기도 한다.

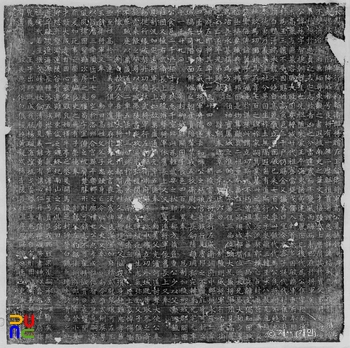

편(扁)자는 원래 서(署)의 뜻으로 문호(門戶) 위에 주1함을 가리키며, 액(額)자는 이마, 즉 상(顙)의 뜻이다. 따라서 건물 정면의 문과 처마 · 반자(천장) 사이에 건물명칭을 쓴 액자를 일컬었으나, 넓게는 건물에 관련된 사항이나 묵객(墨客)들의 서화(書畫)가 담긴 일체의 현판도 편액이라 부르게 되었다.

문헌상으로는 이미 중국 진대(秦代)에 당시의 상용서체(秦書八體) 중 서서(署書)라 하여 건물의 명칭을 제서하는 서체가 있었다 한다. 오늘날 전하는 편액글씨는 크기가 일정하지 않으나 대개가 큰 글씨이므로 대자(大字)를 액자(額字)라고도 한다.

편액에 쓰인 한자 서체는 전(篆) · 예(隷) · 해(楷) · 행(行) · 초(草)로 다양하며, 최근에는 한글로 된 편액도 도처에서 볼 수 있다. 편액은 건물의 얼굴이므로 해당 건물의 격식에 맞는 글씨를 택하게 되는데, 당대 명필의 글씨나 역대 제왕의 엄정한 어필(御筆)에서부터 문인 · 주2 등의 개성 있고 정신성이 돋보이는 글씨에 이르기까지 선현들의 필적을 두루 살필 수 있다.

이밖에 명필의 글씨를 모각(模刻)하기도 하며 최근에는 활자체나 도안체를 사용하기도 한다. 대표적인 것으로는 김생(金生)의 글씨로 구전되는 공주 마곡사의 ‘大雄寶殿(대웅보전)’이라는 편액을 비롯하여 공민왕의 ‘安東雄府(안동웅부)’ · ‘映湖樓(영호루)’ 등이 있다.

또 조선시대의 편액으로는 도성의 문루나 궁실의 전각 등에서부터 지방의 사찰 · 관아 · 향교 · 서원의 건물이나 일반주택에 걸린 편액에 이르기까지 많은 예가 있다. 편액의 재료는 주로 널빤지를 사용하며 건물의 규모와 격식에 맞게 색채와 주3을 가한다. 글씨는 금니 · 은니 · 먹 · 분청 · 호분(백분) 등을 주로 쓰며 바탕색은 글씨의 색을 고려하여 칠한다.

또한 편액의 틀에는 무늬를 새기거나 색채를 가하기도 한다. 민간에서는 널빤지에 직접 쓰거나, 종이나 비단에 써서 액자로 만들어 걸기도 한다. 편액은 건물의 기둥에 거는 주련(柱聯)과 함께 건물을 치장하는 주요 수단이었으므로 당시 주생활(住生活)의 일면을 엿볼 수 있다. 뿐만 아니라 건물의 명칭 및 내력, 서자(署者) · 제작방법 등을 살필 수 있다.

또한 도성의 화기(火氣)를 막기 위하여 숭례문의 편액인 ‘崇禮門’을 세로로 썼다는 이야기, 서울의 동쪽에 큰 산이 없어 지세가 기운다고 하여 흥인지문(흥인문)의 편액인 ‘興仁之門’의 넉자로 썼다는 구전 등에서 편액에 얽힌 흥미로운 이야기도 적지 않게 전하고 있다.