학주전집 ()

『학주전집』은 조선 후기 문신 김홍욱의 시문집이다. 저자는 소현세자빈 강씨의 신원 회복을 청한 사건으로 옥사하고 삭탈관직되었다. 1718년(숙종 44) 8월 강씨의 신원 회복과 함께 저자가 이조판서로 증직된 시점에 초간본의 간행이 손자 김두벽(金斗壁)에 의해 진행되었다. 이후 7대손 김만재(金萬載) 등이 문집을 중간(重刊)하기로 계획하여 1871년(고종 8)에 이루어졌다. 이들은 8대손 김상유(金商裕) 등의 도움을 받아 구본을 교정하고, 일시(逸詩), 연보, 부록을 추보(追補)하여 새로 편차해서 15권 6책으로 정리하였다.

저자는 생전에 자신의 시문을 일부 정리해 두었는데, 저자 사후에는 곧 주1과 자손 · 근친 금고(禁錮)의 명이 내려 2, 3년간 지속되었으니, 이런 상황에서는 문집 간행이 불가능했다. 그 후 아들 김세진(金世珍)이 문집 간행을 도모하여, 행장(行狀)을 짓고 1675년(숙종 1) 덕원(德源)에 유배 중인 송시열(宋時烈)을 찾아가 부탁하여 신도비명을 짓도록 하였다. 이때 더 이상의 진전은 없었던 듯하나, 가장(家藏) 초고를 바탕으로 한 유고(遺稿)의 수집에 힘을 기울였으리라는 것은 짐작할 수 있다.

처음 문집이 간행된 것은 1718년(숙종 44)이었다. 연보에 의하면, 이해 4월 강빈(姜嬪)의 주2가 회복되고 저자에게 증직(贈職)의 조처가 내린 뒤 8월에 김세진의 아들 김두벽(金斗壁)이 경상도의 개령(開寧) 현감으로 있으면서 3책의 목판으로 간행하였다. 이후 문집의 중간(重刊)은 1871년(고종 8)에 이루어졌다. 연보에 의하면, 이해 5월에 성암서원(聖巖書院)이 훼철(毁撤)되고 9월에 문집이 중간된 것으로 되어 있다. 당시 성암서원의 훼철은 더욱 이들로 하여금 문집 중간의 필요성을 절감케 하는 계기가 되었을 것이다. 또 세월이 많이 흘러 유고가 산일되고 소장한 집도 얼마 안 됨에 7대손 김만재(金萬載), 김경희(金景喜), 김좌희(金佐喜) 등이 문집을 활자로 중간하기로 계획하였다. 이들은 8대손 김상유(金商裕), 김상휴(金商休) 등의 도움을 받아 구본을 교정하고, 일시(逸詩) 5편을 추가하고, 연보, 부록을 주3 새로 편차해서 15권 6책으로 정리하였다. 이것을 서울 흥성암(興盛菴)에서 활자로 간행하였는데, 『학주전집(鶴洲全集)』의 이름으로 100부를 찍었다.

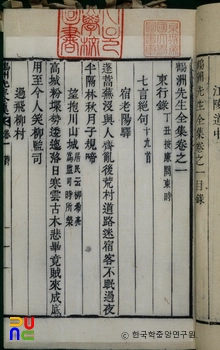

본집은 원집(原集) 10권, 부록(附錄) 5권 합 6책으로 되어 있다. 맨 앞에 1873년 신응조(申應朝)가 쓴 중간서(重刊序), 1718년 권변(權忭)이 쓴 구본서(舊本序)가 있고, 그 뒤에 총목이 있다. 중간서는 1871년에 간행된 뒤 추가로 넣은 것이다.

권1∼6에 시 541수, 권7에 소(疏) 9편, 차(箚) 3편, 권8에 계사(啓辭) 6편, 전문(箋文) 5편, 교서 2편, 서독(書牘) 6편, 묘갈 1편, 묘표 1편, 권9에 행장 1편, 제문(祭文) 13편, 서(序) 3편, 기(記) 2편, 잠(箴) 1편, 상량문(上樑文) 1편, 권10에 논전제(論田制) 6편, 논병제(論兵制) 9편, 논성지(論城池) 2편, 부록 권1∼3에 신도비명 · 시장(諡狀) · 묘지명 · 존주휘편(尊周彙編) 등, 권4·5에 세계 · 연보 등이 수록되어 있다.

시는 「동행록(東行錄)」 · 「남행록(南行錄)」 · 「서행록(西行錄)」 등으로 편집하여 저자가 관계에서 활약할 때의 시작들을 엮었다. 소의 「청감염철소(請減鹽鐵疏)」는 서산 · 태안 지방의 철물 · 소금 생산에 종사하는 사람들이 바쳐야 할 필목(疋木)이 과중해 도망가는 일이 많고 생산이 감축된 실정에 있으니 이를 탕감해 주기를 청원하는 소다. 「인한재응지소(因旱災應旨疏)」에는 당시의 심한 가뭄이 소현세자빈을 사사한 데에서 기인한다고 주장하고, 그 원통함을 풀어 주어야 한다는 내용이 들어 있다. 이 상소로 저자는 효종(孝宗)의 진노를 사 주4.

계 가운데 「헌부피혐계(憲府避嫌啓)」는 당시 영의정 김자점(金自點)의 비리를 지적해 탄핵한 글이다. 「진호읍민폐계(陳湖邑民幣啓)」는 임진왜란으로 당시 호남의 백성들이 곤궁하고 피폐해 있음을 지적하고, 이에 대한 구원과 대책을 조정에 요청한 글이다.

서독 가운데 「상포저조상국익서(上浦渚趙相國翼書)」에서는 임진왜란을 겪은 뒤 백성들의 삶이 피폐되고 곤궁에 처해 있으므로, 부세제도(賦稅制度)인 대동법(大同法)을 변혁하여 백성들을 구제해야 한다고 주장하였다. 송준길(宋浚吉)과 송시열에게 답한 「답송명보송영보별지(答宋明甫宋英甫別紙)」에서는 국사와 경전에 관해 논하고 있다.

「논전제」에서는 공물(貢物) · 전세(田稅) 등 조세에 관한 문제 6조, 「논병제」에서는 상번(上番) · 수포(收布) 등 군정에 관한 문제 9조, 「논성지」에서는 남한산성 등을 수축하는 문제 2조를 들어 논하고 있다. 그밖에 송시열이 찬한 신도비명, 민진후(閔鎭厚)가 찬한 시장 등이 있고, 「존주휘편」에는 저자의 행적에 관한 기록을 뽑아 모아 놓기도 하였다.