혼구 ()

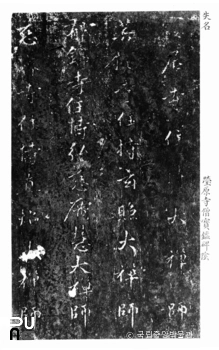

어릴 적부터 탑을 만들고 벽을 향하여 앉아 사색에 잠겼으며, 용모가 단정하고 성품이 자애로워 소미타(小彌陀)라고 불렸다. 10세 때 주1로 출가하여 천경선사(天鏡禪師)의 제자가 되었으며, 구산선(九山選)의 상상과(上上科)에 올랐다.

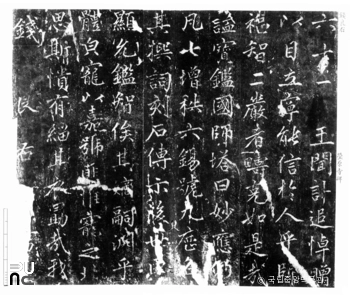

그 뒤 일연(一然)을 따라 공부하여 그 자리를 이어 주2을 열었다. 1284년(충렬왕 10) 국청사(國淸寺)의 금탑(金塔) 속에 불아(佛牙)를 봉안하는 경찬법회(慶讚法會)에 참석하였으며, 1289년 이후 운문사(雲門寺) · 내원당(內院堂) · 주3 · 보경사(寶鏡寺)의 주지를 역임하였다. 충렬왕은 가리법복(伽梨法服)을 하사하고, 여러 차례 글을 내렸으며 대선사(大禪師)로 삼았다.

충선왕이 즉위하여 양가도승통(兩街都僧統)을 제수하고, 대사자왕법보장해국일(大師子王法寶藏海國一)이라는 호를 내렸다. 1313년 충숙왕이 즉위하면서 왕사(王師)로 삼았다. 2년 후 은퇴하여 영원사(瑩源寺)에 머무르다가 말년에 주4로 옮겨 임종게(臨終偈)를 남기고 앉아서 입적하였다. 이후 국사로 추증되었고, 시호는 보감(寶鑑), 탑명은 묘응(妙應)이다.

저서로는 『어록(語錄)』 2권, 『가송잡저(歌頌雜著)』 2권, 『신편수륙의문(新編水陸儀文)』 2권, 『중편염송사원(重編指頌事苑)』 30권 등이 있었다고 하나 현재는 전하지 않는다. 또한, 스승인 일연이 지은 『삼국유사』의 전후소장사리조(前後所藏舍利條) 끝에 첨가한 안설(按說)과 진표전간(眞表傳簡) 아래에 부기한 관동풍악발연수석기(關東楓岳鉢淵藪石記)는 그가 지은 것이다.

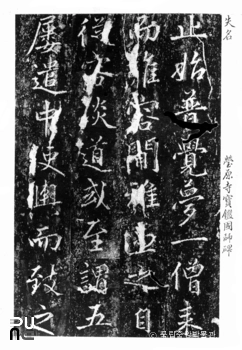

한편 혼구는 몽산덕이가 보내 준 ‘무극설(無極說)’을 터득하고 말년에는 무극노인(無極老人)이라 자호하였다. 이는 고려 후기 선종계가 몽산과 적극적으로 교류하던 연속선상에 있다. 혼구가 몽산과의 간접적인 교류를 통해 당시 남송대 도학의 흐름을 이해할 만큼 주역을 중심으로 한 도학과 깊은 관련성을 지니고 있었던 것으로 이해된다. 원나라로부터 주자학이 전래되기 이전에 이미 재야의 학자들이나 승려들에 의해 도학이 연구되고 있었다고도 볼 수 있다.

또한 『삼국유사』는 일연의 찬술로 여겨지고 있으나 본문 중에 ‘무극기(無極記)’라는 구절이 확인된다. 이는 일연의 제자인 혼구 역시 『삼국유사』 편찬에 참여한 사실을 짐작하게 하는 대목이자 해당 호가 혼구의 말년에 사용되었다는 점에서 해당 사서의 간행 연대를 추정하는 데 중요한 단서가 된다.