타우유고 ()

『타우유고』는 조선 후기 문신·학자 이상의 시문집이다. 저자의 시문은 기사년(1689) 옥사 때에 대부분 몰수되고 산일되어 가장유고(家藏遺稿)가 없었는데 사위 홍우전에 의해 처음으로 수집, 정리되었다. 이후 1743년에 종손인 이재가 승정원일기에서 저자의 소(疏)와 헌의(獻議)를 베껴내어 가장유고와 합쳐서 총 5권에 부록 1권으로 편차했다. 8대손 이하용 등이 1928년에 원집을 중간(重刊)했고, 빠진 저자의 시문을 모아 속집으로 편차한 후 원집과 함께 석인본으로 간행하였다.

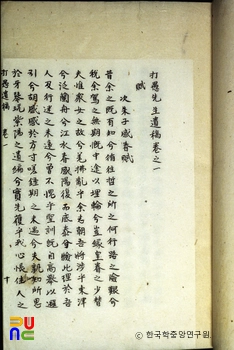

저자의 시문은 기사년(己巳年-1689) 옥사(獄事) 때에 대부분 몰수되고 산일되어 가장유고(家藏遺稿)가 없었는데 사위 홍우전(洪禹傳)에 의해 처음으로 수집, 정리되었다. 홍우전이 1721년 지은 행장에 의하면 저자가 신원(伸寃) 복작(復爵)된 이후에야 유문의 수습이 이루어졌음을 알 수 있다. 그러나 평소 지인들에게서 얻은 시문과 편지가 너무 적어 주1을 이루지 못하였다는 내용으로 보아 양이 매우 적었던 듯하다. 이후 1743년(영조 19)에 종손인 도암(陶菴) 이재(李縡)가 승정원일기에서 저자의 소(疏)와 헌의(獻議)를 베껴내어 가장유고와 합쳐서 시부(詩賦), 소의(疏議), 서독(書牘)과 잡저(雜著) 총 5권에 부록 1권으로 편차한 뒤 저자의 외손 홍계희(洪啓禧)에게 맡겼다. 따라서 소(疏)가 전체 분량의 반 이상을 차지하게 되었다. 그 뒤 저자의 외손인 예문관 제학 홍계희가 1761년(영조 37)에 이재가 편차한 정고본(定稿本) 6권을 운각활자(芸閣活字)로 인행하여 수십 본을 찍어냈다. 속집(續集)의 간행은 원집의 중간(重刊)과 함께 이루어졌는데, 초간이 활자본으로 널리 유포되지 못해 얼마 남지 않게 되자 8대손 이하용(李河用)이 후손 이한용(李翰用), 이만영(李萬寧) 등과 함께 중간을 계획하였다. 1928년에 원집은 초간본과 다름없이 그대로 간행하고, 원집 간행시 빠진 저자의 시문을 모아 편차한 뒤 사시(賜諡) 이후 첨가된 사실을 부록으로 증보하여 4권의 속집을 석인본(石印本)으로 간행하였다.

원집 6권 3책, 속집 4권 2책 합 10권 5책, 석인본이다. 서울대학교 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각, 국립중앙도서관, 고려대학교 도서관 등에 있다.

원집 권1에 부(賦) 1편, 시 83수, 권2∼4에 소(疏) 44편, 의(議) 12편, 권5에 서(書) 38편, 서(序) · 기(記) · 변(辨) 각 1편, 제문(祭文) 5편, 행장(行狀) · 묘지명 각 1편, 권6에 부록으로 행장 · 묘지 · 유사 · 제문 등이 실려 있고, 속집 권1에 시 27수, 소 22편, 권2에 서(書) 59편, 제문 6편, 행장 1편, 권3·4에 부록으로 시장(諡狀) · 비문 · 별유(別諭) 19편, 소비(疏批) 7편, 사적(事蹟) · 신리소차(伸理疏箚) 17편 등이 수록되어 있다.

원집에 수록된 시에는 「고의(古意)」 · 「도화(桃花)」 · 「원정행(遠征行)」 · 「서회(書懷)」 등 감상을 표현한 것과, 시대성을 강하게 드러낸 「최조리(催租吏)」 · 「탄유광(歎流光)」, 그리고 정영한(鄭榮漢) · 이동직(李東稷) 등을 위해 지은 만시 등이 있다.

소는 대부분이 사직(辭職)에 관한 것이나, 「진민폐소(陳民弊疏)」 · 「진소회소(陳所懷疏)」 · 「진계소(陳戒疏)」 · 「진언소(進言疏)」 등에서는 당시의 폐정(弊政)을 개혁하고 인정(仁政)을 펼 것을 역설하였다. 의는 의례(儀禮)에 관한 글들이다. 서(書)에는 스승 송시열(宋時烈)에게 올린 21편의 편지를 비롯하여 윤증(尹拯) · 서행원(徐行遠) · 신후윤(愼後尹) 등에게 보낸 것들이 실려 있다.

잡저 가운데 「호남선학변(湖南禪學辨)」은 호남의 어떤 사람이 주자학(朱子學)보다 선학이 우월하다고 주장한 데 대해 그 부당함을 조목조목 밝힌 글이다. 제문은 김집(金集) · 송준길(宋浚吉) · 유병연(柳炳然) · 김만익(金萬翼) 등을 대상으로 지은 것이다. 부록에는 송시열이 저자에게 보낸 편지가 실려 있다.

속집의 시에는 최주일(崔柱一) · 이만하(李蔓夏) · 박효약(朴孝若) 등을 위해 지은 만시와 4수의 「우감(偶感)」 등이 있다. 잡저에는 천마산(天磨山) · 사직단(社稷壇) 등에 대한 기우제문이 있고, 제문은 민유중(閔維重) · 이동주(李東柱) 등을 대상으로 지은 것들이다. 부록에는 홍은(洪蒑) · 김태수(金台壽) · 김수항(金壽恒) · 이수헌(李秀憲) 등이 쓴 「신리소차」와 이조(吏曹) · 병조(兵曹)의 주2, 「정유연설(丁酉筵說)」 · 「기해연설(己亥筵說)」 · 「간원차자(諫院箚子)」 등이 수록되어 있다.