태계문집 ()

저자 하진(河溍, 1597~1658)의 자는 진백(晋伯), 호는 태계(台溪), 본관은 진주(晉州), 출생지는 진주(晉州) 가귀곡리(加貴谷里)이다. 이각(李殼)의 문인으로, 1633년(인조 11) 증광 문과에 급제하였으며, 병조낭관(兵曹郎官) · 지평(持平) 등을 역임했다. 1636년(인조 14) 병자호란 때는 의병장으로 활약하였으며, 1649년(인조 27)에는 전횡(專橫)을 일삼던 김자점(金自點)을 탄핵하고 귀향한 뒤 더이상 관직에 나아가지 않았다.

편자는 저자의 9대손 하겸락(河兼洛) 등이다.

초간본은 집에 소장하고 있던 초고를 바탕으로 저자의 아들 하해우(河海宇)가 수집, 정리한 것으로 1683년(숙종 9)에 강백년(姜栢年)이 쓴 서문을 붙여 진주(晉州) 응석사(凝石寺)에서 2권 2책 목판본으로 간행하였다. 속집과 연보는 1824년(순조 24) 진주 청운암에서 중간했다. 3간본은 1841년(헌종 7)에 화재로 목판이 소실되어 1848년(헌종 14) 진주 경운재에서 새롭게 판각했다. 4간본은 1894년(고종 31) 새로 판각한 목판이 동학란으로 심하게 훼손되자, 1899년(광무 3) 봄부터 수차례 교정을 거쳐 1900년(광무 4) 강백년의 서문(序文)과 이익(李瀷) · 이야순(李野淳) · 유심춘(柳尋春) · 곽종석(郭鍾錫)의 발문을 붙여 9대손 하겸락이 초간본과 속집을 합쳐 재편하고 연보를 추보한 뒤 허유(許愈) 등의 교감을 거쳐 원집 6권, 부록 2권을 합쳐 8권 4책 목판본으로 간행하였다.

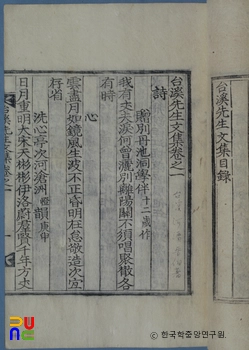

권1∼권4는 시 422 제(題)와 부(賦) 1수, 권5에 소(疏) 12편, 계(啓) 3편, 권6에 책(策) 3편, 논(論) 1편, 변(辨) 1편, 명(銘) 1편, 주(奏) 1편, 서(書) 5편, 서(序) 2편, 기(記) 1편, 발(跋) 2편, 제문(祭文) 3편, 묘갈명(墓碣銘) 5편, 묘표(墓表) 1편이 있다. 부록의 권1은 세계도(世系圖)와 연보(年譜)가 있다. 부록의 권2는 하홍도(河弘度)가 1663년(현종 4)에 지은 행장, 허목(許穆)이 1663년에 지은 묘갈명, 강백년, 조수익(趙壽益) 등이 지은 만사(挽詞), 하홍도 등이 지은 제문(祭文), 종천서원(宗川書院) 봉안문(奉安文)과 상향문(常享文), 허유(許愈) 등이 1900년에 지은 문집중간고성문(文集重刊告成文) 등이 수록되어 있다.

시는 오언과 칠언으로 절구 · 율시 · 배율 · 고시 등 다양한 시체로 저작 연대순으로 편차되어 있으며, 영물을 비롯해 일상사에서 겪은 온갖 경험과 느낌을 표현하였다. 시어에는 뚜렷이 이중의 의미를 지니고 있으나, 조촐하고 질박한 점, 엄격한 절제미, 내면의 자기성찰이 강하게 나타나 있는 점 등이 송시풍(宋詩風)과 가깝다.

오언율시 「납월십육일음(臘月十六日吟)」은 한겨울 이른 아침의 신선한 정취를 사실적으로 표현한 뛰어난 작품이며, 오언배율 「차한창려차어운(次韓昌黎叉魚韻)」과 「차성천재차두시삼십운(次成川齋次杜詩三十韻)」은 뛰어난 사실적 묘사와 엄격한 절제미가 조화를 이루어, 작자의 시세계 특징을 가장 잘 드러낸 가작이다.

칠언고시 「서행일기(西行日記)」는 1640년(인조 18) 초여름에 관서 지방을 여행하면서 그 여정에서의 친구들과의 극적인 재회, 병자호란으로 인한 참상, 이에 촉발된 비분과 새로운 결의 등을 표현한 장편 기행시이다. 시적 이미지 흐름의 자연스러움과 역동적인 짜임새, 간결하고 사실적인 묘사 등이 돋보이는 작품이다.

부는 시의 가장 끝에 1편이 있다. 「의암위옥부(倚巖爲屋賦)」는 겨울 금강산인 개골산(皆骨山)에 들어가 생을 마친 신라의 마의태자(麻衣太子)에 대해 읊은 것이다.

소는 주로 병자호란 후의 시국에 대한 논의이다. 국난 발생에 대해 반성적으로 고찰하고 그에 대한 시정책을 제시해 당시 정세와 사회상을 연구하는 데 자료가 된다. 「임오이월초이일소(壬午二月初二日疏)」에서는 문란해진 기강을 바로잡을 것, 적절한 인재를 등용할 것, 토지제도 · 형제(刑制) · 병제(兵制) 등을 개편할 것을 주장하였다.

계 가운데 「을유삼월십육일헌납피혐계(乙酉三月十六日獻納避嫌啓)」는 간신(諫臣)의 중요성을 역사적으로 고찰하고, 그들의 충언에 항상 귀를 기울여 시정에 반영해야 함을 논리정연하게 전개한 글이다. 「청방각사공목남징지폐계(請防各司貢木濫徵之弊啓)」에서는 병자호란 이후 백성들의 경제가 더욱 피폐해져 어려워졌음을 지적하고, 군납 대신 바치는 포목을 징발하면서 생기는 폐단을 하나하나 고찰해, 그 개선책으로 법의 엄정한 시행과 관리들의 부정에 대한 엄중한 형벌, 감사제도의 실시 등을 제시하였다.

책 가운데 「문운운법제(問云云法制)」는 법제란 정치를 하는 수단으로 그 근본 취지는 항상 정당하고 명분이 올바른 것이지만, 시행할 때 시행자들의 불성실과 위법에서 오는 폐단이 많음을 주장한 글이다. 논리 전개가 명료하고 간결한 점이 돋보이는 글이다.

논 가운데 「금작속형(金作贖刑)」은 형법에 대하여 역대 사례들을 인용하여 형법의 필요성과 타당성을 논리적으로 전개한 글로, 형법 연구에 도움이 되는 자료이다.

저자는 관료 출신이자 병자호란 때의 의병장이자 전횡을 일삼던 김자점을 탄핵까지 한 인물로, 조정과 지방 관료들이 저지르는 온갖 부정부패의 원인과 부정부패를 해결할 대안을 제시한 글들을 다수 남겼다. 이를 통해 저자의 애민의식과 함께 조선 후기 관료들의 부정부패의 실상을 살펴볼 수 있다는 점에서 의의가 있다.