보우 ()

본관은 홍주(洪州), 속성은 홍씨(洪氏)이다. 호는 태고(太高)이며, 첫 법명은 보허(普虛)이나 보우(普愚)로 법명을 바꾸었다. 아버지는 홍연(洪延)이며, 어머니는 정씨(鄭氏)이다. 1301년(충렬왕 27) 경기도 양근군 대원리에서 태어났다.

13세에 출가하여 회암사(檜巖寺)에서 광지(廣智)의 제자가 되었고, 19세부터 주1 화두를 참구하였다.

26세에 화엄선(華嚴選)에 합격하였으나 다시 선종으로 돌아와 선(禪) 수행에 몰두하였다. 1330년(충숙왕 17) 용문산 상원암(上院庵)에서 관음기도를 하고, 1333년(충숙왕 복위 2) 개경의 서쪽에 있는 감로암(甘露庵)에서 정진하였으며, 1337년 불각사(佛脚寺)에서 『원각경(圓覺經)』을 읽다가 모든 알음알이를 타파한 뒤, 채홍철이 개경에 세운 전단원(栴檀園)에서 무자(無字) 화두를 주2 중, 1338년 1월 크게 깨달았다. 그 뒤 양근(楊根)의 초당에서 어버이를 봉양하며 1,700칙(則) 공안을 점검하였고, 1339년 소요산 백운암(白雲庵)에서 「백운가」를 지었다. 1341년(충혜왕 복위 2) 삼각산(북한산) 중흥사(重興寺)의 주지가 되어 후학들을 지도하면서 중흥사 동쪽에 태고암(太古庵)을 짓고 5년을 머물며 자신의 깨달음을 담은 「태고암가」 1편을 지었다.

1346년(충목왕 2) 46세에 원나라로 유학을 떠났다. 원나라 연경(燕京) 대관사(大觀寺)에 머물며 원의 궁중에서 『반야경(般若經)』을 강설하였다. 보우는 만나고자 하였던 축원(竺源) 영성선사(永盛禪師)가 주3 1347년 7월 호주(湖州) 천호암(天湖庵)으로 석옥청공(石屋淸珙)을 찾아갔다. 석옥에게 「태고암가」를 보여주어 도를 인정받고, 「태고암가」의 발문과 가사(袈裟)를 받았다. 다시 연경으로 돌아가 원나라 황제의 청으로 영녕사(永寧寺)에서 설법하며 명성을 떨쳤다.

1348년(충목왕 4) 귀국하여 중흥사에 있다가, 주4의 소설산(小雪山)에서 4년 동안 부모를 모시며 직접 농사를 지으면서 수행하였는데, 이때 「산중자락가(山中自樂歌)」를 지었다. 1352년(공민왕 1) 공민왕의 요청으로 개경으로 올라와 궁중에서 설법하고 경룡사(敬龍寺)에 있었는데, 홍건적의 난을 피해 소설산으로 옮겼다. 1356년 왕의 청으로 봉은사(奉恩寺)에서 설법하였고, 그 해 4월 왕사(王師)로 책봉되어 광명사(廣明寺)에 머물렀다. 1362년 왕은 그를 희양산 봉암사(鳳巖寺)에 있게 하였고, 1363년 가지산 보림사(寶林寺)로 옮기게 하였다. 그 때 왕에게 총애 받던 신돈(辛旽)을 경계하는 글을 올리고 전주 보광사(普光寺)에 가서 머물렀다. 1368년 신돈의 참언(讒言)으로 속리산에 금고(禁錮) 되었는데, 이듬해 3월 왕이 이를 뉘우치고 다시 소설산으로 돌아오게 하였다. 1371년 공민왕은 그를 국사로 봉한 뒤 영원사(營原寺)에 머물기를 청하였으나 사양하였다. 1381년(우왕 7) 봉암사로 옮겼는데, 우왕은 다시 국사로 봉하였다. 1382년 소설산으로 돌아와서 12월 23일 입적하였다. 나이 82세, 주5 69세였다.

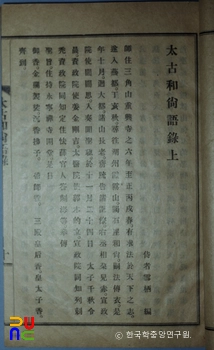

태고 보우는 고려에서 화두참구를 통해 임제선풍을 수행하였고, 원에 유학을 가서 석옥청공으로부터 주6를 받는 등 주7을 중심으로 수행하였다. 또한 귀국 후에는 석옥청공으로부터의 주8을 강조하였다. 보우는 임제간화선을 중심으로 하였으나 교학이나 주9는 방편의 하나로 포용하였다. 한편 귀국 이후 공민왕에게 발탁되어 여러 건의를 하였는데, 불교 개혁에 있어서는 주10의 통합을 주장한 것이 주목된다. 대표적인 제자로 찬영(粲英), 조이(祖異) 등이 있다. 입적 후 문도들이 그의 주11와 시 · 문을 모아 간행한 『태고화상어록』을 통해 태고 보우의 사상과 활동을 알 수 있다 .

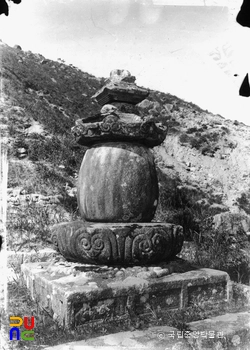

입적 후 보우의 주12과 비석이 여러 곳에 조성되었다. 보우의 입적이 전해지자 우왕은 원증(圓證)이라는 시호와 보월승공(寶月昇空)이라는 탑명을 내렸고, 중흥사 동쪽 봉우리에 탑을 만들어 사리를 봉안하고 탑비를 세웠는데 비문은 이색이 지었다. 중흥사는 현재 경기도 고양시 북한산 태고사로, 태고사에는 국사 보우의 공식 기념물인 승탑과 탑비가 모두 남아 있다. 그 밖에 보우의 주13 제자들이 보우가 주석했던 사찰에 승탑과 비석을 조성하여 보우를 추모하였다. 경기도 양평군 미지산 사나사에도 석종 형태의 승탑과 비석을 조성하였는데, 비문은 정도전이 지었으며, 승탑과 비석이 모두 현존하고 있다. 그 밖에 경기도 양근군 미원현 소설암에 세운 비석은 현재 남아 있지 않지만 비문이 권근의 문집인 『양촌집』에 수록되어 있으며, 이숭인이 지은 것으로 추정되는 경북 희앙산 봉암사에 세우졌던 비석은 비문도 전하지 않아 그 내용을 알 수 없다.

한편, 조선 후기 불교교단에서 법통을 정리하면서 보우를 중심으로 하는 태고법통설을 정설로 채택한 이후 보우는 현재 대한불교조계종의 주14로 여겨지고 있다.