선 ()

선(禪)은 마음을 가다듬고 정신을 통일하여 깨달음의 경지에 도달하게 하는 불교 수행법 및 이에 기초하여 발전한 동아시아의 불교 사상이다. 본래 인도 고대의 명상법인 디야나(dhya-na, 범어) 혹은 쟈나(jha-na)를 불교에서 수용하여 주요 수행법으로 발전시켰고, 중국에서는 이를 선나 혹은 선정으로 번역하고 중국 고유의 수행법과 결합하여 중국 불교의 대표적 수행법으로 발전시켰다. 한국에는 9세기 전반에 전래하여 교학 불교와 함께 발전하였고, 조선시대 이후 억불 정책으로 교학 불교가 쇠퇴하면서 불교의 주류로 자리 잡았다.

범어(梵語)로는 디야나(dhya-na), 주1로는 쟈나(jha-na)이다. 이를 음을 따서 쓰면 선나(禪那) · 사유수(思惟修)라 하며, 음을 따서 쓴 말과 의역을 합하여 선정(禪定)이라고도 한다. 선은 인도에서 발생한 것으로, 주2이 인도에 침입하기 이전인 기원전 1300년경부터 있었던 것으로 추정한다. 불교에서 이를 수용하여 깨달음을 얻기 위한 주요 수행법으로 발전시켰다. 중국에서는 6세기 이후 인도의 선에 중국의 토착적 수행법이 결합한 중국적 선이 출현하여 그 자체로 완결된 사상인 선종(禪宗)으로 발전하였다. 한국에서는 통일신라 후기인 9세기 전반부터 본격적으로 수용되어 교학불교(敎學佛敎)와 함께 크게 발전하였다. 조선 초, 주3 정책이 시행된 이후에는 불교를 대표하는 흐름으로 자리 잡아 현재에 이르고 있다.

인도의 전통적인 선은 요가이다. 요가는 주4 · 주5으로 마음의 통일을 구하는 방법이다. 그러나 고대의 요가는 정신과 육체를 이원론적인 입장에 두고 육체적 주6으로 정신적 자유를 얻으려는 고행 위주의 주7으로 발전하였다. 이러한 수행이 차츰 사상적으로 체계화되어 우주의 원리인 주8와 개인 속에 있는 진리인 주9의 일치를 꿰뚫어 보는 수행으로 정착되어 갔다.

이와 같은 요가의 선과 함께 불교에서는 불교 특유의 선 사상을 발전시켰다. 출가한 석가모니(釋迦牟尼)는 처음에 두 주10에게서 그 당시 최고의 선정을 배웠으나, 이는 육체의 고통을 주고 사후의 주11을 구할 뿐, 현세에서 해탈은 이룰 수 없는 것임을 체험하였다. 그 뒤부터 이를 버리고 홀로 명상에 잠겨 깨달음을 얻었다는 것이 그러한 상황을 말하여 준다.

즉, 선정은 신심일여(身心一如)의 입장에서 일상생활 중에 해탈의 생활을 실현하고자 하는 것이다. 이러한 선정설은 원시 불교 이래 매우 중요한 주12이 되어 왔다. 불교도가 기본적으로 수행해야 할 삼학(三學) · 사념처(四念處) · 사무량심(四無量心) · 사제(四諦) · 팔정도(八正道) 속에는 반드시 선정의 수행이 포함되어 있었다. 이러한 선정을 설명하는 형식으로 원시 불교는 주13과 팔등지(八等至), 구차제정(九次第定)을 들고

부파불교(部派佛敎)주14에서는 선정을 학문적으로 조직, 해설하고 있다. 그 가운데 대표적인 것으로는 공등지(空等至) · 무상등지(無相等至) · 무원등지(無願等至)로 나누어지는 삼등지(三等至)와 주15 · 주16 · 인연관 · 계분별관(界分別觀) · 주17 등으로 나누어지는 오정심관(五停心觀) 등을 들 수 있다. 이들 관법의 공통적인 특색은 실재관에 의하여 고정화되었다는 점이다. 또한 현실 생활로부터 격리된 사찰 중심의 선정이 행해지는 경향이 있었다.

그러나 대승불교(大乘佛敎)에서는 이러한 경향을 비판하고, 주18의 정신에 입각한 행위로서의 선바라밀(禪波羅蜜)이 강조되어 선정은 능동적인 것이 되었다. 이러한 점은 지(止)와 관(觀)이 동시에 수행되어야 한다는 점에 잘 나타나 있다. 원래 지는 선정을, 관은 있는 그대로를 꿰뚫어 보는 반야지(般若智)를 의미하는 것이다. 특히, ≪대승기신론(大乘起信論)≫에서는 여래장연기(如來藏緣起)에 근거한 주19 · 이타를 삼매(三昧)의 체험으로 파악하고 있다.

‘지’는 자리를 철저히 하는 것이며, ‘관’은 이타가 되는 교화의 활동을 철저히 하는 것이다. 이 경우 전자에서는 주20 선관(禪觀)을 답습하면서도 후자에서 생사의 주21에 빠진 중생을 주22 대비관(大悲觀)을 가지고 그들을 구제하려는 주23을 세운다. 이 지와 관은 상호 보조의 관계에 있다. 나아가서는 주24 · 주25 · 주26의 삼학(三學) 가운데 정과 혜가 동시에 나타나고 주27 한다. 결국 지관(止觀)으로 모든 선관을 통일하는 것이라 할 수 있다.

대승 불교에서는 선정의 단계를 여러 가지로 구분하고 있다. 주28≫은 외도선(外道禪) · 성문선(聲聞禪) · 보살선(菩薩禪)으로 분류하였다. ≪능가경(楞伽經)≫에서는 주29와 소승의 선인 우부소행선(愚夫所行禪), 객체는 모두 실체가 없다는 의미를 관찰하는 관찰의선(觀察義禪), 모든 분별을 떠나는 반연여선(攀緣如禪), 주30의 주31에 전념하는 여래선(如來禪) 등으로 분류하고 있다.

인도 대승 불교의 선 사상이 중국에 전래하여 새로운 중국 사상으로서의 선 사상이 형성되었다. 명상을 중심으로 한 선이 인도에서 중국에 전해진 것은 후한시대로 보고 있다. 하지만 ≪능가경≫에 의한 이타적 능동적인 선은 주32 때 주33에 의하여 전래하였다. 구체적인 보리달마의 행적은 명확하지 않다. 당나라 초기에 편찬된 ≪속고승전(續高僧傳)≫의 보리달마전에서는 그가 남인도 주34 출신으로, 바닷길로 주35의 주36에 들어왔다가 주37의 북위로 옮겨갔다고 이야기하고 있다. 한편, 후대 선종의 문헌에서는 그가 처음 양(梁)에 왔다가 당시 불교를 크게 숭상했던 양의 주38가 외형적 신앙에 치우친 것을 비판하고 북쪽으로 옮겨 갔다고 이야기하고 있다.

보리달마의 사상은 그의 가르침을 제자가 기록하였다고 하는 ≪이입사행론(二入四行論)≫에 제시되어 있다. 이 책에서는 수행을 '이입(理入)'과 '행입(行入)'으로 구분하고 있다. '이입'은 경전에 따라 중생과 부처가 모두 '같은 참된 본성[동일진성(同一眞性)]에 의거하고 있음을 깊게 믿는 것이다. '행입'은 바깥의 사물이나 현상에 마음이 동요되지 않고 벽관(壁觀)을 통해 자신과 부처가 실제로 동일한 존재임을 체득하는 것을 말한다. 벽관은 마음에 외부로부터 오는 번뇌(煩惱)인 주39과 작위적 망념(作爲的 妄念)이 침입하지 않는 것을 벽에 비유한 것으로, 본래 주40 마음을 직관한다는 것이다. 혹은 벽관에 대해 중생과 부처를 비롯하여 외계의 모든 존재가 모두 벽에 그려진 그림과 같이 마음이 그려낸 것임을 깨닫는 명상법이라고 이해하기도 한다. 후대 선종에서는 이러한 보리달마의 가르침이 석가모니의 제자 주41 이래 인도의 역대 조사(祖師)들을 통해 계승되다가 제28대 조사인 보리달마에 이르러 중국으로 전해졌다고 이야기하고 있다.

보리달마의 가르침은 제자인 주42에 의해 선종 특유의 교화법을 갖춘 가르침으로 발전하였다. 혜가는 처음 유교와 노장사상을 배운 후 불교로 전향하였고, 나름의 깨달음을 얻은 후 보리달마를 만나 선 사상을 배웠다. 그는 언어로 이것저것을 분별하여 쓸데없는 이론을 만들거나 부처를 자신의 마음 바깥에서 구하는 것을 엄격하게 비판하고, 곧바로 자신의 마음에서 부처를 찾는 실천적인 수행법을 주장하였다. 그는 제자가 마음이 불안하니 편안하게 해달라고 하자 "너의 마음을 가지고 오라. 그러면 편안하게 해주겠다."라고 대답하는 등 당시 불교계의 교학적 가르침과는 다른 직설적이고 박력 있는 문답법으로 제자들을 가르쳤다.

보리달마의 가르침은 달마-혜가-승찬(僧璨)-도신(道信)-홍인(弘忍)으로 계승되었다. 도신(580651)은 주43 쌍봉산(雙峯山)에서 수백 명의 주44를 양성하여 주요한 불교 집단을 수립하였다. 그는 노장풍의 ‘임운(任運: 흐름에 맡김)’이나 도교적인 '수일(守一: 진리인 일(一)을 굳게 지키고 흔들리지 않음)'을 강조하면서 이러한 마음을 명상 중만이 아니라 일상생활에서도 간직해야 한다고 하였다. 도신의 가르침을 계승한 홍인(601674)의 문하에는 더욱 많은 문도가 모여들었는데, 이들은 동산법문(東山法門)으로 일컬어지며 당시 불교계의 주목을 받게 되었다.

홍인의 제자 중 신수(神秀, ?706), 보적(普寂, 651739), 혜안(慧安, 582~709, 노안(老安)이라고도 함) 등은 주45 이후 황실의 주46을 받으며 궁중에 초청되어 선의 가르침을 펼쳤다. 이에 따라 선 사상은 불교계는 물론 일반인들에게도 널리 알려지게 되었다. 특히 신수는 측천무후와 주47 · 주48 등 세 황제의 스승으로 받들어졌고 사후에 황실로부터 대통선사(大通禪師)라는 주49를 받으면서 홍인을 잇는 선종의 제6조로 널리 주50 되었다.

이에 대해 홍인의 가르침을 받고 중국 남쪽에서 선법을 펼쳤던 혜능(慧能, 638713)의 제자인 신회(神會, 684758)는 그러한 당시의 평가에 이의를 제기하였다. 그는 보리달마에서 홍인으로 이어진 가르침은 단번에 마음을 깨닫는 주51를 주장하는 남인도의 선법을 계승한 데 반하여, 신수의 가르침은 서서히 번뇌를 제거하여 깨달음을 얻을 것을 이야기하는 주52로서 올바른 선의 가르침이 아니라고 주장하였다. 그는 혜능과 신수의 가르침을 주53과 주54으로 구별하여 혜능의 남종이야말로 선의 정통적 가르침이라고 하고 북종을 배척하면서 선의 제6조는 신수가 아닌 혜능이라고 하였다.

이러한 신회의 주장은 처음에는 근거 없는 비방으로 간주되었다. 하지만 안사의 난(安史의 주55 당시 신회가 성대한 수계법회를 개최하여 반란군 평정을 위한 군자금 마련에 공을 세우면서 신회의 주장이 점차 세력을 얻게 되었다. 8세기 후반 이후에는 남종 정통설이 확실하게 정착하였고, 많은 선종 승려가 혜능의 후계자를 자처하였다. 이 시기에 활동한 많은 선사(禪師) 중에 마조도일(馬祖道一, 주56과 석두희천(石頭希遷, 700790)이 특히 선법을 크게 떨쳤다. 마조도일은 본체[체(體)]와 그것의 작용[용(用)]을 동일시하면서 '마음이 바로 부처이다〔즉심시불(卽心是佛)〕', '평상심이 깨달음이다〔평상심시도(平常心是道)〕' 등의 가르침을 펼쳤다. 석두희천은 현실의 일상적 활동을 하는 주체와 본디의 주체가 다름이 없음을 강조하였다. 마조도일의 문하에서 백장회해(百丈懷海, 749814) · 위산영우(潙山靈祐, 771853) · 황벽희운(黃蘗希運, ?850경) · 임제의현(臨濟義玄, ?867) · 앙산혜적(仰山慧寂, 814890) · 조주종심(趙州從諗, 778897) 등의 선사들이 출현하여 주57 · 주58 등을 형성하였다. 그리고 석두희천의 문하에서 배출된 약산유엄(藥山惟儼, 745828) · 동산양개(洞山良价, 807869) · 조산본적(曹山本寂, 840901) · 설봉의존(雪峰義存, 822908) · 운문문언(雲門文偃, 864949) · 현사사비(玄沙師備, 835908) · 법안문익(法眼文益, 885~958) 등은 주59 · 주60 · 주61 등을 형성하였다.

중국의 선은 중국인의 강한 현실 중심주의 위에 지관과 여래선 등을 수용함으로써 일상생활 속에 실현되어야 하는, 이른바 행(行) · 주(住) · 좌(坐) · 와(臥)의 생활선(生活禪)으로 전개되었다. 중국 선의 근본 주62인 불립문자(不立文字) · 주63 · 직지인심(直指人心) · 주64은 이러한 입장에서 생긴 것이다.

또한, 선의 체험을 설명하기 어렵다는 점, 선의 지도에 있어서는 개별성이 중시되어야 한다는 점이 부각됨에 따라 중국 선종에서는 주103가 매우 친밀한 것이 되었다. 그리고 조사의 권위는 때에 따라서 여래(如來) 이상으로 중시되어 그 선을 조사선(祖師禪)이라고 부르기까지 하였다.

따라서 조사의 언어와 행동을 주65로 하고, 그것을 수단으로 하여 좌선(坐禪)의 목적을 달성하려고 하였다. 이것이 정형화되어 많은 공안(公案, 또는 주66을 낳았다. 이를 간화선(看話禪)이라고 한다. 선의 원류는 인도에 있으며 인도에서 발전한 것이지만, 완전히 꽃을 피운 곳은 중국이었다. 그 뒤 선 사상은 중국 고유의 사상과 접촉하여 주67과 같은 철학이 일어나도록 하였으며, 예술과 문학에도 큰 영향을 끼쳤다.

우리나라에 주68가 본격적으로 전래한 것은 800년대이지만 그 이전부터 이미 선이 전래하기 시작하였다. 당나라 초기에 도신(道信)으로부터 선법을 전수받은 법랑(法朗)이 통일신라 초기에 최초로 선을 전하였고, 이어서 신행(神行, 704~779)이 신수(神秀) 계통의 북종선(北宗禪)을 전하였다.

그러나 선이 신라에서 유행하게 된 것은 중국에 유학하여 남종선(南宗禪)의 마조도일 계통의 선풍(禪風)을 수학한 도의(道義)와 홍척(洪陟)이 821년(헌덕왕 13)과 826년(흥덕왕 1)에 귀국하여 선법을 펼치게 된 이후의 일이다. 그 뒤 입당승(入唐僧)들이 귀국하면서 중국의 여러 선풍을 전하였고, 국내에 많은 주69이 창건됨에 따라 선풍진작의 거점을 이루었다. 이에 따라 신라 말기부터 주70이 차례로 형성되었다.

가지산파(迦智山派)는 도의를 주71로 삼고 있다. 도의는 821년에 귀국하여 남종선을 처음으로 신라에 전하였다. 그러나 무념무수(無念無修)를 그 주72로 하고 문답을 전개하는 가운데 주73을 전하려 하였던 그의 새로운 선풍은 주74에 젖어있던 신라불교계에 쉽사리 받아들여지지 않았다. 결국 그는 설악산 진전사(陳田寺)에 주75 수밖에 없었다. 그 뒤 그의 심인을 얻은 염거(廉居)를 거쳐 진육(眞育) · 허회(虛會) 등의 동문과 더불어 주76 체징(體澄)이 840년(문성왕 2)에 귀국하여 가지산에 보림사(寶林寺)를 열었고, 이곳을 중심으로 크게 주77을 떨치게 됨에 따라 가지산파를 이룩하게 되었다. 가지산파에서는 도의를 개산조, 염거를 제2조, 체징을 제3조로 하고 있으며, 체징의 뒤를 이은 영혜(英惠) · 의차(義車) 등의 이름이 보인다.

실상산파(實相山派)는 홍척의 가르침을 계승한 문파이다. 홍척은 826년에 귀국하여 지리산에 있으면서 선법을 전하였다. 그의 교화력은 도의보다 큰 바가 있었는데, 세상 사람들은 이들을 일러 ‘북산의남악척(北山義南岳陟)’이라고 일컬었다. 홍척이 실상사(實相寺)를 창건하고 여기에서 선법을 크게 주78 됨에 따라 실상산파가 자연스럽게 형성되었다. 그곳에서 교화한 제자는 수백 명에 이르며, 특히 흥덕왕(興德王)과 선강태자(宣康太子, 김충공)의 주79가 두터웠다. 홍척의 귀국은 도의보다 늦었지만, 신라에 주80이 주81이 된 것은 이 실상산파를 효시로 보아야 한다. 홍척의 제자 수철(秀澈)은 실상산파 제2조가 되었다.

동리산파(桐裏山派)는 혜철(惠哲)을 개산조로 한다. 혜철은 일찍이 부석사(浮石寺)에서 주82을 공부하다가 814년에 당나라에 유학하여 남종선을 수학하고 839년에 귀국하였다. 이후 쌍봉사(雙峰寺)와 지리산 등에서 수행하다 곡성의 대안사(大安寺)에서 선법을 크게 펼쳤다. 문성왕(文聖王)은 혜철의 명성을 듣고 존경을 표하며 대안사 주변에 살생을 금하게 하였고, 혜철은 문성왕의 요청에 따라 나라를 다스리는 주83의 주84를 제시하기도 하였다. 혜철의 제자로는 도선(道詵)과 〔〕여(〔〕如) 등의 이름이 전하고 있다.

가지산 · 실상산 · 동리산 등의 3파가 전라도 지역에서 선풍을 떨치고 있을 때 따로 충청도 지역에는 무염(無染)이 개산한 성주산파(聖住山派)가 있었다. 무염은 당나라에서 남종선을 수학하고 동방보살(東方菩薩)로 불리기도 하였다. 845년에 귀국하자 왕자 흔(昕)의 청으로 충청남도 보령 지역에 성주사(聖住寺)를 세워 선풍을 떨쳤다. 그의 ≪무설토론(無舌土論)≫은 선과 주85의 차이를 가린 것으로, 교가 응기문(應機門) · 언설문(言說門)인 데 대하여 선은 정전문(正傳門) · 무설문(無說門)이라고 주86. 선을 제왕이 팔짱을 끼고 묵묵히 백성을 편안하게 다스리는 것에 비유한다면, 교는 마치 주87들이 분주하게 다니면서 직분을 지켜나가는 것과 같다고 하였다.

봉림산파(鳳林山派)는 현욱(玄昱)을 개산조로 삼고 있다. 현욱은 837년(희강왕 2)에 당나라에서 마조도일 계통의 선법을 수학하고 귀국하여 경기도 여주의 혜목산(慧目山) 고달사(高達寺)에서 선풍을 떨쳤다. 그의 뒤를 이은 심희(審希)는 경상남도 김해 지역의 주88인 소율희(蘇律熙)의 지원을 받아 봉림사(鳳林寺)를 창건하고 선풍을 크게 떨쳤다. 현욱은 민애왕(閔哀王) · 신무왕(神武王) · 문성왕(文聖王) · 헌안왕(憲安王) 등 네 왕의 존숭을 받았으며, 심희도 경명왕(景明王)으로부터 스승의 예우를 받았다. 봉림산파의 법맥(法脈)은 심희의 뒤를 이은 자적(慈寂)에 의하여 더욱 융성해졌다.

관동 지방을 중심으로 선풍을 주89 선문으로는 사자산파(師子山派)와 사굴산파(闍崛山派)가 있다. 사자산파는 당나라에 유학하고 847년에 귀국한 도윤(道允)이 설립한 문파이다. 도윤은 금강산 장담사(長潭寺)에서 가르침을 펼쳤는데, 그곳에서 가르침을 받은 절중(折中)이 강원도 영월 사자산(獅子山) 흥녕선원(興寧禪院)을 거점으로 하여 선법을 크게 펼쳤다. 이에 헌강왕(憲康王)은 절중의 도풍(道風)을 흠모하여 친필로 쓴 글을 보내어 중사성(中使省)에 속하도록 하였다. 사자산파는 그 뒤 종홍(宗弘) · 정지(靖智) 등에 의하여 계승되어 갔다.

도윤과 때를 같이하여 귀국한 범일(梵日)은 강원도 강릉 굴산사(崛山寺)에서 40여 년 동안 교외별전의 선풍을 떨치면서 후진들을 양성하였다. 역대의 국왕들이 존경을 표하며 수도로 초청하였지만 응하지 않고 선 수행에 매진하였다. 제자인 개청(開淸)은 왕실의 초청을 받아 왕궁에서 주90 하였지만 강릉 지역을 거점으로 하여 지방 세력가들의 후원을 받으며 사굴산파의 흐름을 계승하였다.

그리고 신라 경문왕(景文王) 때 위앙종의 선풍을 떨친 주91으로는 순지(順之)가 있다. 위앙종에서는 일원상(一圓相)을 그려가면서 학인들을 지도하였는데, 신라에서도 순지에 의해 처음으로 행하여지게 되었다. 그는 사대팔상(四對八相)의 법과 <삼편성불론(三遍成佛論)>을 주92 바 있었는데, 삼편성불은 증리성불(證理成佛) · 행만성불(行滿成佛) · 시현성불(示顯成佛) 등 셋을 가리킨 것이었다. 순지와 거의 때를 같이하여 귀국한 대통(大通)도 위앙종의 가르침을 수학하였다.

신라 말기의 또 다른 선종 고승으로는 혜소(慧昭)가 있다. 본래 얼굴이 검었기 때문에 흑두타(黑頭陀)라고도 일컬어졌던 그는 830년에 귀국하여 지리산 옥천사(玉泉寺)에 6조 혜능(慧能)의 주93을 세우고 선을 크게 떨쳤다. 특히 그는 신라에 처음으로 어산범패(魚山梵唄)를 전하였다. 이 혜소로부터 남종선을 이어받은 주94은 경상북도 문경의 봉암사(鳳巖寺)를 중심으로 크게 선풍을 진작하고 희양산파(曦陽山派)를 이루었다.

이 밖에도 885년(헌강왕 11)에 귀국하여 선풍을 크게 떨쳤던 행적(行寂), 원성왕(元聖王) 때의 무착(無著), 헌강왕 때의 홍각(弘覺) 등 그 계보를 알 수 없는 선사들도 많이 있어서 통일신라시대 말기의 불교계는 선불교로 뒤덮인 감이 있었다.

선문구산 중에서 유일하게 수미산파(須彌山派)는 신라 때가 아닌 고려 초기에 성립된 종파이다. 중국에서 조동종을 수학하고 911년에 귀국한 이엄(利嚴)은 경상남도 김해와 영동 등지에서 활동하다 고려 건국 후 태조 왕건의 주95를 받았다. 932년(태조 15)에는 왕건 집안의 지원을 받아 황해남도 해주 수미산에 광조사(廣照寺)를 창건하여 선법을 펼쳤다. 그의 문하에 처광(處光) · 도인(道忍) 등이 배출되어 법맥을 전함으로써 수미산파를 이루게 되었다.

고려의 태조는 후삼국의 통일과 함께 선종의 많은 승려들에게 귀의하였다. 태조가 존경하여 크게 대우하였던 고승으로는 형미(迥微) · 경보(慶甫) · 윤다(允多) · 충담(忠湛) · 진공(眞空) · 장순(長純) · 긍양(兢讓) · 현휘(玄暉) · 여엄(麗嚴) · 찬유(璨幽) · 진경(眞鏡) 등이 있다. 이들이 태조와 직접 또는 간접으로 관계를 맺음에 따라 고려 초기에는 선불교가 크게 유행하였다. 특히 제4대 광종(光宗) 때는 오월국(吳越國)에서 성행하던 법안종이 전해져 교학불교를 아우르는 새로운 선풍이 유행하기도 하였다.

하지만 10세기 말 이후 국가 체제가 정비된 후에는 교학불교가 크게 발전하였으므로 선종의 세력은 상대적으로 위축되었다. 특히 11세기 후반에 활동한 의천(義天)은 경전의 절대적 권위를 부정하는 선종에 대한 비판적 입장에서 선수행과 교학을 함께 중시하는 천태종(天台宗)을 새로 세워 기존 선종을 대체하고자 시도하였다. 이런 상황에서 선종은 사상체계를 새롭게 정비하면서 교학불교에 대응하고자 하였다.

특히 당시 송나라에서 유행하던 문자선(文字禪)을 수용하여 기존 선종과는 다른 지성적 측면을 강화하였다. 이런 분위기에서 사대부들 사이에서도 선에 관심을 두고 직접 수행하는 사람들이 출현하였다. 순종(順宗) 때에 이자현(李資賢)은 벼슬을 버리고 선사들의 어록과 ≪능엄경(楞嚴經)≫을 가지고 선을 탐구하였고, 권적(權適)도 선에 각별한 관심을 표하였다. 쌍계사 승려였던 담진(曇眞)은 1085년에 의천이 중국에 유학할 때와 같은 배를 타고 송나라에 들어가 송나라 선종의 새로운 흐름을 폭넓게 수학하고 돌아와 전파하였다.

12세기 후반, 무인정권 성립 이후 불교계가 전반적으로 정치 세력의 눈치를 보며 위축되는 가운데 선종도 사상적 활력을 잃게 되었다. 이때 보조국사 지눌(普照國師 知訥)이 출현하여 선종을 크게 진흥시켰다. 지눌은 1182년(명종 12) 25세의 나이로 승선(僧選)에 급제하였으며, 그 뒤 전라남도 나주의 청원사(淸院寺), 하가산 보문사(普門寺) 등지에서 깨달음을 얻고 팔공산 거조사(居祖寺)에서 주96를 결성하였다. 1200년(신종 3)에는 송광산 길상사(吉祥寺)로 옮겨 11년 동안 불도를 담론하고 선을 닦기에 힘썼는데, 그의 덕을 사모한 이가 사방에서 모여 크게 선풍을 떨쳤다.

지눌은 중국의 초기 선부터 당대 중국에서 유행하던 간화선에 이르기까지 다양한 선 사상을 두루 공부한 후, 그중 주요한 내용들을 가려 선 수행의 지침으로 삼았다. 그는 ≪금강경(金剛經)≫ · ≪육조단경(六祖壇經)≫ · ≪화엄론(華嚴論)≫ · ≪대혜어록(大慧語錄)≫ 등의 가르침을 중시하였고, 성적등지문(惺寂等持門) · 원돈신해문(圓頓信解門) · 경절문(徑截門)의 3가지 선 수행법을 수립하여 후학들을 양성하였다.

지눌은 또한 부처님의 뜻을 전하는 것이 선이요, 부처님의 말씀을 깨닫는 것이 교라고 믿었기 때문에 선과 교는 서로 떨어질 수 없는 사이라고 주장하였다. 이에 따라 그는 선교합일의 주창자이자, 정혜쌍수(定慧雙修)의 구현자로 추앙되고 있다.

지눌의 가르침은 불교계뿐 아니라 주97 신자들에게도 크게 존숭이 되었다. 희종(熙宗)은 지눌이 창건한 송광산 길상사에 주98로 ‘조계산수선사(曹溪山修禪社)’라는 주99을 내려주고 이곳을 엄격한 수도도량으로 만들도록 하였다.

지눌의 문하에서 혜심(慧諶) · 혼원(混元) · 천영(天英) · 충지(冲止) 등 수많은 고승들이 배출되어 고려 중기의 불교계를 이끌어갔다. 혜심은 ≪선문염송(禪門拈頌)≫ 30권을 저술하여 수선사(修禪社) 승려의 수행 지침을 마련함으로써 수선사를 더욱 튼튼한 기반 위에 올려놓았다. 제2세인 혜심의 뒤를 이은 수선사 제3세는 청진국사(淸眞國師), 제4세는 혼원, 제5세는 천영, 제6세는 충지이다. 이들은 고려 중기 선종에 있어서 중추적인 역할을 담당하였다.

수선사가 주도하던 고려의 선종은 원간섭기(元干涉期)에 들어와 새로운 사상적 변화를 겪게 되었다. 충렬왕(忠烈王) 때에 중국 강남 지방에서 활동하던 몽산덕이(蒙山德異)의 선풍이 전해지면서 간화선만을 중시하는 풍조가 고려 불교계에 크게 유행하기 시작하였다. 이에 따라 많은 고려의 선승들은 중국 강남 지방에 유학하여 중국의 간화선사에게 가르침을 받고 돌아왔고, 이들이 전한 간화선이 고려 말 불교계의 주류적 흐름으로 자리 잡아 갔다.

고려 말의 대표적 간화선사로는 보우(普愚) · 혜근(慧勤) · 경한(景閑) 등이 있다. 이들은 중국에서 석옥청공(石屋淸珙) · 평산처림(平山處林) 등의 간화선사들에게 수학하고 돌아와 간화선을 널리 선양하였다.

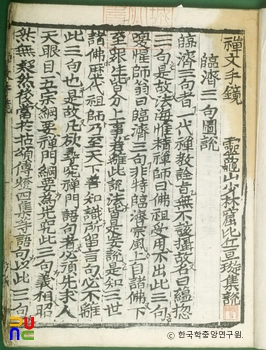

조선시대의 선종은 초기에는 나옹 혜근의 계통이 주류를 이루었지만, 임진왜란 이후 태고 보우를 정통으로 내세우는 태고법통설이 득세하면서 태고 보우의 선 사상이 중시되었다. 그리고 태고 보우의 선 사상은 조사선으로 강조되었다. 조선 후기의 대표적 선승인 휴정(休靜, 15201604)은 선과 교의 병행보다는 선과 교의 기초 위에 조사선을 지향하는 주100을 천명하였다. 그는 교를 선에 이르는 입문의 가르침으로 파악했지만, 선은 교와 타협할 필요조차 없는 독자적인 길이라고 보았다. 이어 선은 조사선, 곧 간화선이 되어야 한다고 강조하였다. 그의 저서인 ≪선교석(禪敎釋)≫은 선이 교와는 비교될 수 없는 우위에 있는 것임을 역설하고 있고, ≪선가금설록(禪家金屑錄)≫에서는 주101에 이르는 방법에 치중하여 이를 강조하고 있다. 그 뒤 조선시대의 선은 휴정의 문도 및 휴정과 동문인 선수(善修, 14851571)의 문도들에 의해 활발하게 발전되었다.

휴정의 문하에서는 사명문(泗溟門) · 편양문(鞭羊門) · 소요문(逍遙門) · 정관문(靜觀門) 등 4대 문파가 생겨났고, 부휴의 문하에서는 벽암문(碧巖門) · 고한문(孤閑門) 등 7대 문파가 생겨나서 조선 후기까지 그 법맥을 전하였다. 그러나 조선 중기 이후는 선종의 법맥을 잇고 있으면서도 선만을 중요시하지 않고 선과 함께 ≪화엄경≫을 중심으로 한 교학과 주102을 위한 염불(念佛)도 크게 중시하였고, 간화선(간화문) · 화엄교학(원돈문) · 정토신앙(염불문)을 함께 수행하는 3문 수행이 강조되었다.