동패 ()

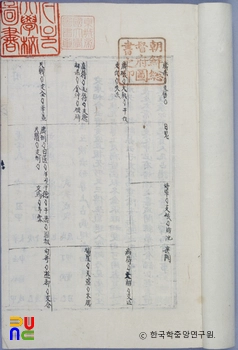

권두에는 『국조보감(國朝寶鑑)』, 남효온(南孝溫)의 『추강냉화(秋江冷話)』, 이황(李滉)의 『퇴계어록(退溪語錄)』, 이이(李珥)의 『석담일기(石潭日記)』, 유성룡(柳成龍)의 『징비록(懲毖錄)』, 김창집(金昌集)의 『후자경편(後自警編)』 등 100여종에 달하는 인용서목(引用書目)이 있다.

각 내용 서술 끝에도 전거문헌(典據文獻)이 기재되어 있다. 그런데 인용 서목 중 김창집의 ≪후자경편≫이 포함된 것으로 보아 이 책은 영조 · 정조 연간에 편찬된 것으로 보인다.

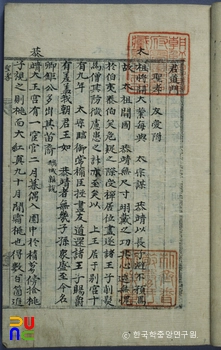

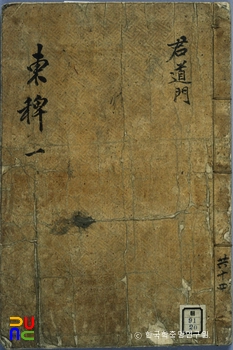

제1∼3책은 군도문(君道門)으로 성효(聖孝) · 후비(后妃) · 치도(治道) · 근정(勤政) · 양사기(養士氣) · 척좌도(斥左道) 등 40항목, 제4·5책은 신도문(臣道門)으로 군신제우(君臣際遇) · 충의(忠義) · 환도(宦途) · 당화(黨禍) 등 15항목이 수록되었다.

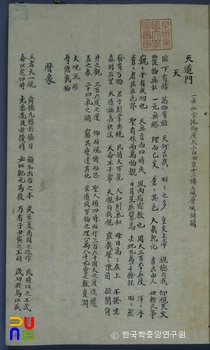

제6·7책은 이부문(吏部門)과 호부문(戶部門)으로 이부문에 전법(銓法) · 관제(官制) · 용인(用人) · 방백(方伯) 등 18항목, 호부문에 강역(疆域) · 전정(田政) 등 11항목, 제8·9책은 예부문(禮部門)으로 묘사(廟社) · 능침(陵寢) · 제향(祭享) · 음악(音樂) 등 23항목, 제10책은 병부문(兵部門)으로 장수(將帥) · 병제(兵制) · 연무(鍊武) 등 15항목이 수록되었다.

제11책은 형부문(刑部門)과 공부문(工部門)으로 형부문에 법금(法禁) · 형옥(刑獄) 등 9항목, 공부문에 제작고사(制作故事) · 건치고사(建置故事) · 영건(營建) 등 8항목, 제12∼14책은 인사문(人事門)으로 학문(學問) · 효우(孝友) · 제행(制行) · 덕량(德量) · 사수(辭受) · 씨족(氏族) · 풍습(風習) · 화복(禍福) · 청탁(請託) 등 24항목이 수록되어 있는데, 각각의 내용에는 전거문헌이 밝혀져 있다.

이 책은 우리나라의 문헌을 전거로 하여 많은 고사를 다루고 있다는 점이 특색이며, 조선조 전·후기에 걸친 정치 · 사회 · 풍속 · 문화 · 제도 등을 고찰하는 데 참고 자료가 된다. 국립중앙도서관에 귀중본으로 소장되어 있다.

규장각도서에 있는 『동록(東錄)』은 역시 필사본이며, 전반적으로 이 책의 내용과 비슷하다. 다만, 제14책의 인사문에 처변(處變) · 혐로(嫌路) · 복수(復讎) · 문장(文章) · 서한(書翰) · 문집(文集) · 비지(碑誌) · 영이(靈異) · 보응(報應) · 잡고(雜考)의 항목이 더 첨가되어 있다.