양금신보 ()

김두남의 후서에 따르면, 임진왜란을 맞아 양덕수가 남원으로 피난을 와 있을 때 마침 이웃 임실현감으로 있던 김두남이 양덕수를 초청하여 머물게 하고, 악보집을 정리하도록 권유하여 만력(萬曆) 경술(庚戌, 1610, 광해 2)년에 간행했다고 한다. 김두남에 관한 연구들에 따르면 간행 비용을 마련하는 등 일체의 실무를 김두남이 주관했다.

서울대학교 가람문고, 한국학중앙연구원 장서각, 통문관 등 소장 목판본들과 국립진주박물관 등 소장 필사본이 있고, 『양금신보』 내용 대부분을 전사(轉寫)한 ‘『양금신보』계 거문고보’로 분류되는 이본들이 더 있다.

『양금신보』는 권두에는 유기와 주4, 악보집의 핵심인 8곡의 악곡, 권말에는 김두남의 후서로 구성되어 있다.

유기와 범례

맨 앞 유기는 ‘금 아부(琴雅部)’, ‘현금 향부(玄琴鄕部)’라는 제하에 중국 금론(琴論)과 한국 거문고의 유래 등에 관한 짧은 글들을 모은 부분이다. 특히 “요즘 대엽(大葉)의 만 · 중 · 삭은 다 과정(瓜亭) 삼기곡(三機曲) 속에서 나왔다”고 한 문장이 가곡(歌曲)의 연원과 관련해 조선 후기 이후 여러 글에 인용되었다.

범례는 평조(平調)와 우조(羽調)의 주5 설명과 그림, 주6 잡는 법, 조현법(調絃法), 줄 짚는 법, 주7 세는 법, 합자 부호 설명 등으로 이루어졌다. 특히 조선 전기의 평조 및 계면조(界面調) 주8 총 14조가 ‘평조, 우조, 평조계면조, 우조계면조’의 사조(四調)로 간략화되고, 줄을 세게 눌러 짚는 주9이 일반화되었음이 범례에서 확인된다.

수록 악곡

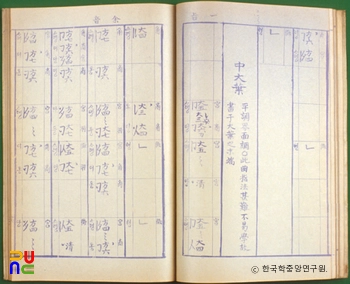

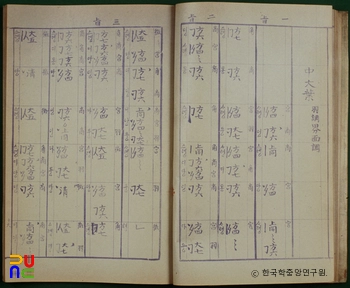

『양금신보』에 수록된 악곡은 모두 8곡이고, 일부 곡에는 ‘우(又)’라고 하여 다른 주10의 전부 또는 일부를 첨가했다.

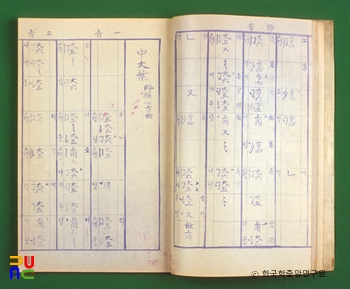

• 「만대엽(慢大葉)」 1곡: 만대엽 낙시조(樂時調) • 「북전(北殿)」 1곡: 북전 및 ‘우’ • 「중대엽(中大葉)」 4곡: 중대엽 속칭 심방곡(心方曲) 및 ‘우’, 중대엽 우조, 중대엽 우조계면조, 중대엽 평조계면조 • 주11 1곡: 조음 속칭 다ᄉᆞ림 • 「감군은(感君恩)」 1곡: 감군은 평조 4편

이 가운데 중대엽은 『양금신보』에 처음으로 실렸다. 4곡의 중대엽 중 첫 곡인 ‘중대엽 속칭 심방곡’에 ‘우’라고 이어 쓴 이본은 흔히 정몽주(鄭夢周)의 「단심가(丹心歌)」」로 알려진 노랫말 “이몸이 주거 주거~”가 실린 것으로 『양금신보』의 것이 가장 오래된 것이다.

기보법

악보 1행은 일반적인 16정간보의 절반인 8정간 길이이며 3정간 ·2정간 ·3정간 단위로 굵은 대강(大綱)선을 그었다. 이는 15세기 전반에 궁중에서 창안된 정간보가 16~17세기를 거치며 민간에도 정착했음을 말해 준다. 다만, 첫 곡인 「만대엽」만은 8정간에 해당하는 길이를 정간이나 대강 구분 없이 상하로 2등분만 하여, 당시 이미 「만대엽」이 퇴조했음을 암시한다.

악보의 1행(8정간)은 다시 3개의 소행(小行)으로 나누어, 오른쪽부터 제1소행엔 노랫말 또는 시용(時用) 궁상자보(宮商字譜), 제2소행엔 거문보 합자보, 제3소행엔 거문고 한글 구음(口音)을 적었다.

김두남 후서

임진왜란 때 주12으로 피난 온 양덕수를 김두남이 주13로 초청하여 악보집을 펴낼 것을 권유하고 실행한 과정을 약술했다.

『양금신보』는 향악(鄕樂) 주14와 거문고 조현법이 단순화하는 초기의 사정을 말해 주는 자료이다. 여러 이본을 통해 조선 중기 거문고 음악에 큰 영향을 끼쳤고, 조선 후기에는 “양덕수의 가락은 주15, 김성기(金聖器)의 가락은 주16”이라 일컬어질 정도로 널리 알려졌다.

최신 연구들은 『양금신보』를 실질적으로 편찬하고 간행한 주체를 김두남으로 본다.

‘『양금신보』 4조’의 궁(宮)의 음높이를 종래 ‘평조 탁임종〔㑣, B♭〕궁, 우조 황종〔黃, E♭〕궁’으로 해석해 온 데 대해, 딱히 고정된 음이 아니라 대체로 낮은 조들은 평조, 높은 조들은 우조로 범칭한 것이라는 이견이 있다.