유녀 ()

이러한 유녀의 역사는 길다. 인간사회가 어느 정도 형성되고 나서, 계급분화가 이루어졌을 때, 또는 부족간 싸움의 부산물로서 생겨났다고 보는 견해가 있다.

『주서(周書)』 · 『수서(隋書)』 등 중국문헌에도 우리나라 유녀에 대하여 다음과 같은 기록이 보인다. “서민층에는 유녀가 많은데 그들은 일정한 남편이 없다.”, “부인이 음분하여 유녀가 있다.” 이와 같은 사실은 북방계인 고구려에 이미 유녀가 존재했다는 증거이다.

고구려가 다른 부족을 정벌하면서 왕국으로 체제가 잡히고 치자(治者)와 피치자의 한계가 명확히 구분됨에 따라 피정복 마을의 부녀가 유녀로 전락했을 가능성이 짙다. 한편, 고구려 고분벽화에 남아 있는 무용도(舞踊圖)는 바로 이런 직업화된 유녀 · 창우(倡優)의 모습을 보여준다.

고구려만 하여도 아직 노비제도가 국법으로서 확립되지 않고 있었으므로 사실상 유녀와 창기(娼妓)의 구별은 없었을 것이다. 또 고구려는 무(武)를 숭상하였으므로 전투가 잦고 이에 따라 군사들이 주둔한 곳에 유녀가 따랐다는 것은 조선시대 연방군사들을 위한 위안기(慰安妓)의 제도와 통한다.

고려에 내려와 광종 때 「노비안검법(奴婢按檢法)」이 제정되고 기녀가 관아에 소속되어 여악(女樂)의 담당자로 등장하고 『고려사』 악지(樂志)에 나와 있는 바 가척(歌尺)으로서 음악연주에 한 몫을 하고 있으니, 이 무렵부터 관기와 유녀는 구분된 것이 아닌가 본다.

즉, 『고려도경(高麗圖經)』에 보이는 ‘사민유녀(士民遊女)’ · ‘작악여창(作樂女倡)’ · ‘치관비(置官婢)’ · ‘비첩(婢妾)’ · ‘잡역지비(雜役之婢)’ 등에 나타난 유녀와 관비의 구별이다.

이와 같이 기녀(妓女)와 비녀(婢女)가 관청이든 사가(私家)든 명분상으로는 어떤 직무를 띠고 소속되어 있는 반면에, 유녀는 앞서 중국 고문헌에서 보듯이 남편이 정하여져 있지 않으며, 개인적으로 매춘행위를 하는 요즈음 말하는 윤락녀인 셈이다.

장한종(張漢宗)의 『어수신화(禦睡新話)』에 나와 있는 ‘은창(隱娼)’ 역시 이 유녀를 의미한다. 조선시대 1472년(성종 3) 풍속을 바로잡는 금제조건을 정한 기록 중 유녀와 화랑(花郎)을 한데 묶어 봄 · 여름에는 어량수세장(魚梁收稅場)에, 가을 · 겨울에는 산간승사(山間僧舍)에 유녀 · 화랑이라는 자가 있다고 하였다.

사람들이 모이는 마을과는 동떨어진 곳으로 떠돌이같이 흘러다니는 이들은 일정한 소속이 없는 유녀들이다. 따라서 이들은 조선시대 기생과는 구분된다.

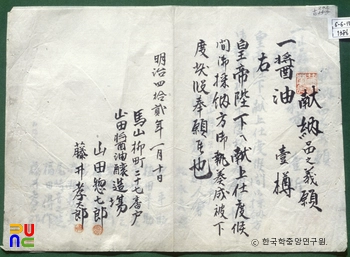

일제강점기에는 공창제도(公娼制度)가 시행되어 유곽이라는 매음업체가 서울을 비롯한 대도시에 생겨났다. 이에 유녀 · 창녀들은 법의 보호 아래 직업적 매음녀로 자리잡게 되었다. 이들은 주로 인신매매에 의하여 팔려온 불우한 여인들이다.

1945년 8 · 15광복 이후 공창제도는 폐지되었으나 사창으로 이어지고, 1950년 6 · 25전쟁을 전후하여 미군이 진주함에 따라 주1가 생겼다. 그리하여 유녀의 존재는 이름을 달리하면서 아직까지도 음성적으로 지속되고 있다.