인력자 ()

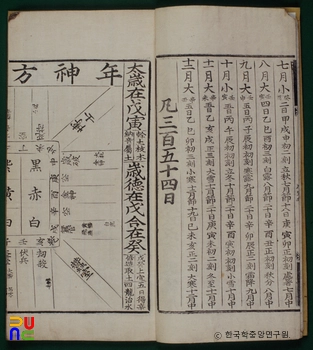

인력자는 조선시대 관상감에서 역서를 간행하기 위해 사용한 활자이다. 관상감은 조선시대 천문을 담당했던 관서로, 1년 동안의 절기, 기상현상 등을 적어 책 형태의 달력인 역서(曆書)를 찍어내었다. 관상감에서 책을 찍기 시작한 시기를 정확히는 알 수 없으나 임진왜란 이전부터로 보인다. 인력자의 재료는 철이지만, 자주 다시 주조하였기 때문에 종류가 다른 것이 있고 목활자의 혼용도 심하다. 목판으로 간행된 역서도 적지 않다. 날짜·간지·절기와 불의출행·동토 등의 관용어에 한덩어리로 잇달아 주조된 연주활자가 많이 사용되었다.

조선시대의 활자인쇄술은 상당한 수준으로 발달하여, 교서관 또는 주자소 이외 각 관서에서는 그 기관이 필요로 하는 서적을 수시로 찍어내기 위하여 자체에서 활자를 보유하고 있었다. 관상감도 매년 정기적으로 반포하는 각종의 역서(曆書)를 찍어내기 위하여 금속활자와 목활자를 보유하고 있었다.

이러한 활자를 관상감이 언제부터 소유하면서 각종의 역서를 찍어냈는지는 자세히 알 수 없으나, 문헌의 기록과 현존의 책력을 조사한 결과 임진왜란 이전으로 소급해 볼 수 있다.

심수경(沈守慶)이 지은 『견한잡록(遣閑雜錄)』에는 “항상 주자(鑄字)로 책력을 찍어 서울과 지방에 반행해왔는데, 임진왜란 때 서울 함락으로 역기(曆器)가 모두 없어지고 흩어져버렸다. 그런데 이듬해 겨울 환도하여 보니 인력주자(印曆鑄字)를 수습하여 바치는 이가 있어, 이전과 같이 역서를 찍어 반행할 수 있었다.”는 기록이 있다.

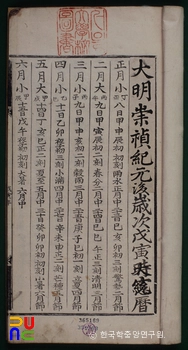

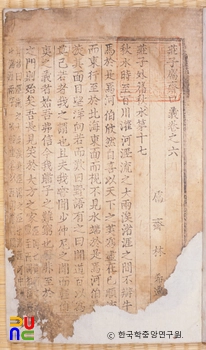

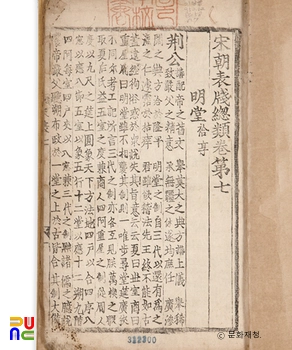

이것은 임진왜란 이전부터 이미 주자로 책력을 찍어냈음을 뒷받침해주는 자료가 되며, 그 실물로 1454년(甲戌, 단종 2)부터 1537년(丁酉, 중종 32)까지 나타난 역서와 임진왜란 중 유성룡(柳成龍)이 도체찰사(都體察使)로 진두지휘를 했을 때 명령한 내용과 전황을 수기(手記)한 『대통력(大統曆)』을 들 수 있다.

『대통력』은 1594년(甲午, 선조 27) ·1596년(丙申) ·1597년(丁酉) ·1604년(甲辰) ·1606년(丙午)의 5책이 1963년 보물로 지정된 유성룡 종가 문적에 들어 있고, 그 밖에도 1595년(乙未) ·1598년(戊戌) ·1605년(乙巳) ·1607년(丁未)의 4책이 유시부(柳時溥)의 장서에 들어 있다. 필서체의 매우 작은 주자이며, 주조가 비교적 정교한 편이다. 이것을 인력자 또는 관상감활자(觀象監活字)라 일컫는다.

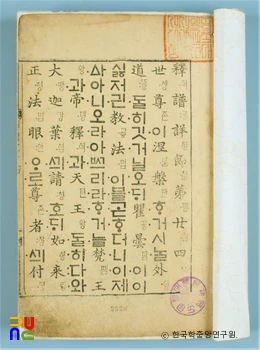

이 인력자에 부족자를 목활자로 크게 보충하여 찍어낸 역서로는 17세기 후기의 연기(年紀)까지 나타난 『백중력(百中曆)』이 있다. 1708년(숙종 34) 무자(戊子)의 『시헌력(時憲曆)』도 활자의 모양이 많이 닮았다. 그러나 영조 초에 나온 『시헌력』부터는 새로 주성한 활자로 대치되었다. 이것은 사자생체(寫字生體)의 쇠활자인 것이 특징이다. 사자생체의 책력은 목판본으로 간행된 것도 있으므로 그 감식에 각별한 주의가 필요하다.

그리고 『시헌력』과는 별도로 매년 찍어냈던 『내용삼서(內用三書)』 또한 쇠활자로 찍혀지고 있는데, 그 자체는 사자생체이면서도 활자 자체가 훨씬 크다. 이 『내용삼서(內用三書)』는 고종 때 인쇄, 반포된 것이 비교적 많이 전해지고 있다. 이 때의 책은 활자의 대부분이 목활자로 채워 쓰고 있기 때문에 인력목활자라고도 불리고 있다.

관상감활자의 재료는 철이며, 본래 10년마다 개주하도록 되어 있었으나, 1811년(순조 11)에 호조판서 심상규(沈象圭)가 계청한 바에 의하면 15년마다 한 번씩 개주(改鑄)하는 것을 정식(定式)으로 삼았다고 한다. 그대로 실시되었는지의 여부는 책력을 시대순으로 체계 있게 조사해 보아야 알 수 있을 것이다.

관상감활자의 특징은 첫째, 연주활자(連鑄活字)가 많이 사용되었다는 점이다. 책력에는 동일한 용어, 이를테면 날짜 · 간지(干支) · 절기를 비롯한 역주(曆注)의 ‘불의출행(不宜出行)’ · ‘동토(動土)’ · ‘목욕(沐浴)’ · ‘이사(移徙)’ 등과 같은 관용어가 한덩어리로 잇달아 주조되어 사용되고 있다.

둘째, 자주 개주되었기 때문에 쇠활자에 종류가 다른 것이 있고, 목활자의 혼용도 심하다. 또한 목판으로 간행된 것도 적지 않다. 또한 그 인본의 종류도 매우 다양하다.