현주집 ()

『현주집』은 조선 후기에 문신 이소한의 시가와 산문을 엮어 1674년에 간행한 시문집이다. 시가 대부분이며, 특정 시기별로 모은 시록(詩錄)으로 구성되었다. 김류(金瑬) 등과 함께 명나라 사신을 맞을 때 지은 「동사록」, 심양(瀋陽)에 가는 도중에 지은 「심관록」 등이다. 교서는 사리(辭理)가 함께 아름다워 인구에 회자되었으며, 계사는 태학의 유생들이 공관(空館)한 사건에 대한 것이다.

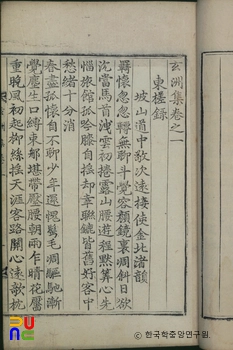

권1∼5에 시 450여 수, 권6에 응제록(應製錄)으로 교서(敎書) 6편, 권7에 차(箚) 5편, 계사(啓辭) 5편, 소(疏) 3편, 소지(小誌) 1편, 청서(請書) 2편, 상서(上書) · 의전(擬箋) · 의표(擬表) · 발(跋) 각 1편 등이 수록되어 있다.

시는 「동사록(東槎錄)」 · 「교산록(喬山錄)」 · 「진양록(晉陽錄)」 · 「교우록(僑寓錄)」 · 「만음록(謾吟錄)」 · 「심관록(瀋館錄)」 · 「방축록(放逐錄)」 · 「습유록(拾遺錄)」 등으로 나누어 수록하였다. 「동사록」은 원접사(遠接使) 김류(金瑬) 등과 함께 명나라 사신을 맞을 때 지은 시다. 김류 · 정홍명(鄭弘溟) · 정백창(鄭百昌), 명사 강광(姜廣) · 왕몽윤(王夢尹)의 원운시(原韻詩)와 주1가 모두 들어 있다. 서른이 덜 된 나이에 당대의 일류 명사들과 수창했음에도 모두들 그의 시에 미치지 못했다고 한다.

「교산록」은 윤신지(尹新之) · 김신국(金藎國) · 최명길(崔鳴吉) 등과 수창시가 주를 이루고 있다. 「진양록」은 진주에서 벼슬할 때 동료들과 유람하면서 지은 시이며, 「교우록」은 진주에서 돌아와 전주에서 한가로이 지낼 때의 작품이다. 「만음록」은 만사가 중심이며, 「심관록」은 심양(瀋陽)에 가는 도중에 지은 시로 구성되었다.

「방축록」은 충원현감(忠原縣監)으로 좌천되었을 때의 시로, 신익성(申翊聖) · 윤신지 · 정양필(鄭良弼) 등과 편지로 주고받은 것이다. 「습유록」은 그 밖의 시 77여 수로 되어 있다. 시는 대부분 수창이나 차운한 것이며, 만사도 많다. 시의 골격이 강경하면서도 어운이 부드럽다는 평에 걸맞게 그의 강직한 성품이 자주 드러난다.

교서는 급히 쓴 것이나 사리(辭理)가 함께 아름다워 인구에 회자되었다고 한다. 차자는 1627년(인조 5) 화의를 반대하는 내용과, 천인교감설(天人交感說)에 의거해 한재(旱災)에 임금의 주2을 강조한 내용을 담고 있다. 계사에는 태학의 유생들이 공관(空館)한 사건에 대한 글이 두 편 있어 흥미롭다. 소지와 청서, 상서는 노년의 작품으로 구술하고 대필시킨 것들이다.

그밖에 인헌왕후(仁獻王后)의 성복일기(成服日期)에 관한 「논계운궁상례차(論啓運宮喪禮箚)」는 당시의 예론을 짐작하게 한다. 「청환수장유출보나주차(請還收張維出補羅州箚)」는 1629년 장유(張維)가 나만갑(羅萬甲)을 신구(伸救)하다가 나주목사로 좌천된 것을 다루고 있다. 그의 이러한 문장들은 주3 평을 받기도 하였다. 권말에는 성균관에 있을 때 지은 「사화사사지계(謝華使賜紙啓)」, 정시(庭試)와 중시(重試) 때에 과작(科作)으로 지은 「의한소하사불치자추한신지죄표(擬漢蕭何謝不治自追韓信之罪表)」, 「의본조훈련도감진충렬록전(擬本朝訓鍊都監進忠烈錄箋)」이 실려 있다.

한국고전번역원에서 원문과 이미지, 해제를 제공하고 있다. (https://db.itkc.or.kr/)