화성 ()

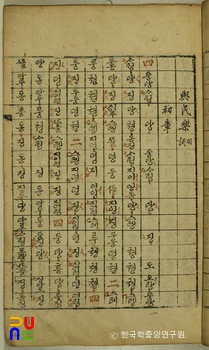

노랫말은 발상 11곡 중 인입곡(引入曲) 「희광(熙光)」과 인출곡(引出曲) 「화성(和成)」 두 곡만이 4언 1구, 10구로 되어 있고, 그 나머지 9곡은 모두 4언 1구, 12구로 되어 있다. 전체 32정간 20행의 길이로 되어 있다. 4언 1구가 32정간 2행을 차지하고, 한 구 끝에 규칙적으로 박(拍)이 한 번씩 들어간다. 20행의 선율 전체에 7음이 등장하여 중국 음악의 선법으로 보일 수 있으나, 제12행에 주1이 2회, 14행에 주2이 2회 등장하는 것을 제외하면 나머지는 주3 평조, 즉 남려〔㑲〕 · 응종〔㒣〕 · 태주〔太〕 · 고선〔姑〕 · 유빈〔蕤〕 5음 음계로 되어 있다. 다시 말해서 남려궁 평조의 선법을 근간으로 하면서 제12행과 14행에 남려궁 평조에 속하지 않는 임종과 황종을 넣어 변주한 형태라 할 수 있다.

노랫말은 여러 성군(聖君)의 덕으로 하늘이 주4를 발현시킨 것을 노래하고 춤으로 춘 것을 다 마쳤다는 내용으로 되어 있다. 한시와 우리말 번역은 다음과 같다.

차차렬성 세덕극창 향우천심 장발기상

嗟嗟列聖 世德克昌 享于天心 長發其祥

가경지견 공서차다 식파홍휴 아무아가

嘉慶之見 孔庶且多 式播鴻休 我舞我歌

기주내결 후유부나

旣奏乃闋 姁婾不那

아아, 여러 성군님들 대대로 덕화가 창성한지라,

천심을 받들어 누리시와 길이 상서를 피워 내시도다.

아름다운 경사가 나타나매, 여러 가지 좋은 일이 또한 많도다. 크나큰 경사를 널리 펴고자 이에 춤추고 노래하외다.

이제 풍악이 끝을 고하매, 기쁘고 즐거움 어쩔 줄 모르겠도다.

(번역출처 : 국역 『세종장헌대왕실록』 22)

「발상」 11곡 중 한 곡이었던 「화성」은 세종이 남긴 음악으로서 『세종실록악보』에 전하며, 조선 전기 음악사 연구에 귀중한 자료가 된다.