고취악 ()

사료상으로 고취악은 삼국시대에 이미 존재했던 것으로 확인된다. 황해도 안악 3호분의 주3에 그려진 행렬도에 고구려 고취악대의 모습이 보인다. 수레의 앞에 담고(擔鼓)·담종(擔鐘)[^4] 등으로 편성된 악대와 수레 뒤에 이중고(二重鼓)· 소(簫)· 각(角) 등으로 편성된 악대가 있다. 안악 3호분의 행렬도에 보이는 고취악대는 중국 한나라의 「단소요가(短簫鐃歌)」와 관련이 있어, 중국 한대(漢代)의 고취가 일찍이 삼국시대 때에 유입되어 고구려에서 사용되었음을 알려준다. 또한 평안남도 수산리 고분벽화에도 고구려 이동식 고취악대의 모습이 보인다.

고려시대에는 고취악을 「위장악」이라 하였다. 국왕의 행차 행렬에서 위장(衛仗) 또는 노부(鹵簿)에 고취악대가 수반되었고, 고취악을 연주하는 악인으로 취각 군사, 취라 군사가 있었다. 『고려사』의 「여복지」, 「악지」에는 연등회, 팔관회 때 임금의 출궁과 환궁 등에 사용된 고취악대의 구성이 자세하게 전한다.

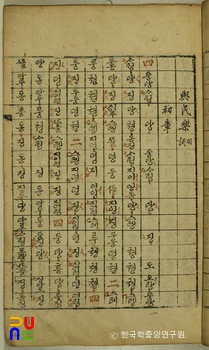

조선시대 왕실에는 여러 형태의 고취악대가 있었다. 『악학궤범』에 전정고취(殿庭鼓吹). 전후고취(殿後鼓吹), 전부고취(前部鼓吹), 후부고취(後部鼓吹) 이상 4종의 고취악대 편성과 쓰임에 따른 용도 차이가 기록되어 있다. 전정고취는 주5에서 연주하던 악대, 전후고취는 궁중행사가 주8 주6의 입구 쪽, 즉 주7에서 연주하던 악대로 이동식 형태는 아니었다. 이와 달리 전부고취와 후부고취는 국왕의 공식 행차 때 어가의 앞과 뒤에 따르는 이동식 고취악대였다. 이처럼 조선조에는 고취악이 궁궐의 전정이나 전(殿)의 입구에 배치된 악대로 연주되기도 하고, 국왕의 행행(行幸)과 같은 궐 밖의 중요 행사 때에 이동식 악대로 연주되기도 하였다.

『악학궤범』에 따르면, 전부고취와 후부고취는 항상 함께 쓰이지는 않았고, 의장의 격에 따른 용도의 구분이 있었다. 즉, 국왕 전용의 주17 노부(鹵簿)와 주18 노부에는 어가의 앞과 뒤에 전부고취와 후부고취가 있었으나, 그보다 격이 낮은 주19(小駕) 노부에는 전부고취만 있고 후부고취는 없었다. 조선 후기에는 전부고취를 축소한 주20 고취도 쓰였다.

오늘날에는 이동식 고취악대의 연주 전통이 대취타로 전승되고 있으나, 조선조에 궁궐의 뜰이나 전(殿)의 후문(後門) 쪽에 위치해서 연주하던 고취악의 형태는 전승되지 않는다. 그러한 점에서 오늘날 고취악은 이동식 악대에 의해 연주되는 음악으로 개념이 축소되었다고 볼 수 있다. 조선 전기에 고취악으로 「여민락」, 「발상」 등의 향악과 「성수무강」·「태평년(太平年)」[^9]· 「보허자」· 「오운개서조」 등의 당악이 연주되었다.

조선 후기에 왕실 소속 외에 선전관청(宣傳官廳)에 소속된 내취(內吹), 궐 밖의 주10이나 지방 주11의 주21와 주22가 있었다. 내취는 선전관청 소속 군영 악대인 원내취(元內吹)와 삼군영(훈련도감·금위영·어영청) 및 용호영 소속 군영 악대로서 선전관청의 소속을 겸(兼)하는 겸내취(兼內吹)로 구분되었다. 취고수와 세악수는 가(駕)나 여(輿)의 앞과 뒤에 각각 배치되는 경우도 있었고, 취고수와 세악수가 앞과 뒤에 혼합 배치되는 경우도 있었다.

이들 고취악대는 헌관들의 행차, 군사의 훈련, 군대의 행진 등에 사용되었다. 선전관청과 한양의 군영 등에 속한 고취악대는 국왕의 주12 때의 행렬에 수반되기도 하였는데, 그 대표적인 사례로 정조의 화성 행차를 들 수 있다. 선정관청에 속한 내취는 궁중 주13 때에 「선유락」과 「항장무」 중 군례(軍禮)를 행하는 절차에서 연주하는 역할을 수행하기도 하였다. 전립을 쓰고 황철릭을 입고 주14를 띤 내취 모습이 궁중 연향을 그린 『무신진찬도병』(1848), 대한제국의 황실 연향을 그린 『임인진연도병』(1902) 등에 보인다.

엄밀한 의미에서 고취악은 왕실 소속의 고취악대에 의한 음악으로 좁혀지만, 넓은 의미로는 취고수와 세악수의 음악까지 포괄할 수 있다. 그러나 고취악대로 연주된 악곡에서는 큰 차이가 있다. 왕실 소속의 고취악대로 연주된 음악은 궁중음악 계통이지만, 궐 밖의 취고수와 세악수가 연주한 음악은 궁중의 고취악과는 성격적으로 달랐기 때문이다.

삼국시대부터 있어 왔던 고취악의 전통이 오늘날 대취타를 통해 전승되고 있다.