한수재집 ()

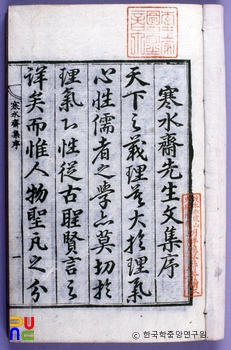

『한수재집』은 조선 후기 학자 권상하의 시가와 산문을 엮어 1761년에 간행한 시문집이다. 저자의 손자 권정성(權定性)·조카 권섭(權燮)과 권영(權瑩)을 비롯해 강문팔학사(江門八學士)로 일컬어진 문인들이 문집 간행 작업에 참여하였으며 1761년(영조37)에 대구 감영에서 간행되었다. 35권 15책의 목판본으로, 시와 서(書)가 가장 큰 비중을 차지하며 이 외에도 제발(題跋)·제문(祭文)·묘갈(墓碣) 등이 수록되어 있다.

권상하(權尙夏)의 본관은 안동(安東), 자는 치도(致道), 호는 수암(遂菴) · 한수재이다. 송준길(宋浚吉) · 송시열(宋時烈)의 문인으로 이이(李珥) · 송시열로 이어지는 기호학파(畿湖學派)의 학통을 계승하였다. 1689년(숙종 15)에 기사환국으로 송시열이 제주에 주1되고 사약을 받게 되자 청풍(淸風)에서 은거하며 학문에 전념하였다. 사후에 청풍의 황강서원(黃岡書院) 등 10여 곳에 제향되었으며, 시호는 문순(文純)이다.

저자의 사후에 문집 제작을 위해 문인들이 여러 노력을 기울였음에도 불구하고 정치적인 문제로 간행이 미루어졌다. 저자의 유문은 손자 권정성(權定性) · 조카 권섭(權燮)과 권영(權瑩)을 비롯해 강문팔학사(江門八學士)로 일컬어진 문인들이 주축이 되어 유문을 수집 · 정리하였다. 1735년(영조 11)에는 문집의 정리가 어느 정도 이루어져 세 벌의 등본(謄本)이 만들어졌으나 문집 간행 작업에 참여한 문인들이 차례로 세상을 떠나면서 간행이 늦어졌다. 뿐만 아니라 본집 수록 내용 가운데 현종비의 복제(服制) 문제 · 중종비의 복위(復位) 반대 문제 · 기질지성(氣質之性)에 관한 용어 사용의 문제가 논란이 되고, 행장(行狀) · 신도비(神道碑) · 「황강문답(黃江問答)」의 본집 수록 여부가 정치적인 문제와 결부되어 크게 논란이 되면서 간행이 늦어졌다. 문집 간행 작업은 1755년 경부터 권정성의 아들인 권진응(權震應)의 주도로 다시 활발하게 진행되었으며, 1761년(영조 37)에 경상도 관찰사 황인검(黃仁儉)의 협조로 대구 감영에서 간행되었다.

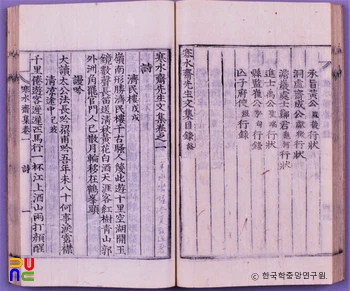

권두에 윤봉구(尹鳳九)의 서문과 목록이 있다.

권1에 시 307수, 권2·3에 소(疏) 26편, 권4∼20에 서(書) 187편, 권21에 잡저(雜著) 9편, 권22에 서(序) 3편, 기(記) 12편, 제발(題跋) 49편, 찬(讚) 2편, 권23에 제문(祭文) 24편, 고문(告文) 8편, 축문(祝文) 15편, 애사 3편, 권24에 신도비 13편, 정비(庭碑) 3편, 권25∼28에 묘갈 39편, 권29·30에 묘지 18편, 권31∼33에 묘표 65편, 권34에 행장(行狀) 9편 등이 수록되었고, 연보 등이 1권으로 되어 있다.

수록 작품은 시와 서(書)가 가장 큰 비중을 차지하며, 묘갈 · 제문류가 시와 서 다음으로 많은 비중을 차지한다.

그의 학문적 업적이나 사상사적 위치는 서(書)와 잡저에서 그 내용을 확인할 수 있다.

권4의 「상우암선생(上尤庵先生)」 · 「답박세채(答朴世采)」, 권10의 「답어유봉(答魚有鳳)」, 권11의 「답성만징(答成晩徵)」 · 「답이이근(答李頤根)」, 권12의 「답한원진(答韓元震)」 · 「답윤봉구(答尹鳳九)」 · 「답최징후(答崔徵厚)」 · 「답이간(答李柬)」 · 「답현상벽(答玄尙璧)」 등의 서간문은 강문팔학사의 학파적 계통과 학문적 전통을 살필 수 있는 중요한 자료이다.

권21의 잡저 중 「태극도설시계문겸시현석(太極圖說示季文兼示玄石)」 · 「논성설(論性說)」 · 「사칠호발변(四七互發辨)」 등은 태극 · 음양, 심성이기(心性理氣), 사단칠정에 대한 자신의 견해를 밝힌 글이다.

「숭현서원통론중외문(崇賢書院通論中外文)」은 송시열을 봉향할 때 돌린 통문이다. 「기사행중어록(己巳行中語錄)」은 기사환국 때 남인에 의해 송시열이 제주도로 유배되었다가 사사되기 전에 남긴 말을 기록한 글이다. 「초산어록(楚山語錄)」은 그 해 6월 8일 송시열이 사사되었을 때, 그에게 도통을 이어주고 후사를 부탁한 말들을 기록한 글이다.

권2의 「변우암선생피무소(辨尤庵先生被誣疏)」는 스승 송시열에 대한 변무소(辨誣疏)로, 스승에 대해 깊이 존경하고 사모하는 마음을 표현한 글이다. 송시열의 제자에는 윤증(尹拯) · 김창협(金昌協) 두 계통이 있는데, 윤증은 송시열과 견해차로 인해 이른바 소론(少論)으로 분파되었으며, 김창협은 학문과 문예에 뛰어났으나 후진 양성에는 권상하에 미치지 못하여 계통을 잇지 못하였다.

『한수재집』은 조선 후기 유학사를 이해하고 권상하의 학파 계통을 정리하는 데에 중요한 자료적 가치를 지닌다.