화천집 ()

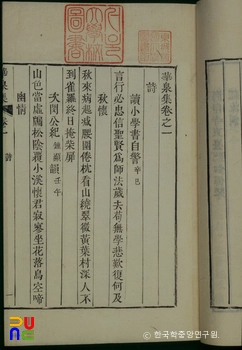

권1·2는 시 261수, 권3은 소(疏) 2편, 강의(講義) 1편, 서(書) 6편, 권4∼8은 서 81편, 권9는 서(序) 8편, 기(記) 10편, 전(傳) 1편, 제발(題跋) 19편, 명(銘) 1편, 권10은 잡저(雜著) 13편, 책(策) 1편, 전장(箋狀) 10편, 상량문(上樑文) 1편, 권11은 고문(告文) 15편, 제문(祭文) 20편, 권12는 제문 28편, 애사(哀詞) 2편, 권13은 비(碑) 2편, 묘갈명 11편, 묘표 9편, 권14는 묘지명 14편, 권15는 묘지 8편, 권16은 행장 6편, 부록으로 묘표 · 후지(後識) 등으로 구성되어 있다.

권1~2는 208제(題)의 시이며, 시체와 관계없이 연대순으로 수록되어 있다. 1761년부터 1818년까지 이 기간이다. 송정양(宋養鼎), 유한준(兪漢雋) 등 벗들과 모여 주1 작품, 다수의 기행시가 있다. 특히 조부 이재(李縡)의 행적과 관련된 시가 많다. 또한 유한준, 김기응(金箕應), 정규채(鄭奎采) 등에 대한 만시도 눈에 뜨인다.

권3은 소 2편이 있는데, 1813년 6월 우부승지에 제수된 후 신병을 이유로 관직을 사양하며 올린 것, 1810년 12월에 용인(龍仁) 유생(儒生)들의 이름으로 대작(代作)하여 이행상(李行祥), 송단(宋煓), 성덕명(成德朋)의 증직을 청하는 소이다.

편지는 유언호(兪彦鎬), 윤시동(尹蓍東), 서용보(徐龍輔), 이의철(李宜哲), 조원철(趙元喆), 조진택(趙鎭宅), 이태영(李泰永), 김노경(金魯敬), 이희갑(李羲甲), 조종영(趙鍾永), 김리도(金履度), 이계원(李肇源), 박종경(朴宗慶), 조정세(趙靖世) 등에게 보낸 것이다. 편지 중에는 유한준, 홍선모, 이의조에게 쓴 것이 15편으로 많은 비중을 차지한다. 윤시동에게 쓴 것은 『도암집(陶菴集)』의 편찬과 관련된 내용이다. 이의철에게 쓴 것은 부진한 조부 문집의 편찬을 새롭게 진행시키려는 뜻을 전달한 것이다. 박종경에게는 저자와 절친했던 유한준(兪漢雋)의 문집 편찬에 관한 내용이다. 조정세에게 쓴 2편은 조부에 관련된 기록이 잘못되었음을 지적하고 이에 대한 수정을 요구하는 것이다. 1797년에 쓴 「답화양원유(答華陽院儒)」는 화양서원의 정비(庭碑) 문자(文字)를 조부 이재가 지었는데 화양서원의 유생들이 개작(改作)된 것으로 의심하자 저자는 집안에 따로 가장하는 것도 없으며, 당시 김원항(金元行) 등 여러 어른들의 초(草)와 동일하다고 하였다. 「서연독맹자(書筵讀孟子)」는 우사어(右司禦)로 있을 때인 1800년(정조 24) 3월부터 5월까지 전후 다섯 차례에 걸쳐 세자에게 『맹자』를 강의한 내용이다. 「여태학유생(與太學儒生)」 등은 노론의 인물성동이론을 놓고 논란을 벌인 호락논쟁을 불식시키고자 쓴 것이다.

서(序)의 「종중계서(從衆契序)」는 화전 이씨(花田李氏)들의 향약과 비슷한 계회(契會)의 서문이다. 「설곡실기서(雪谷實記序)」는 정몽주(鄭夢周)의 손자 보(保)의 문집에 쓴 서문이다. 「죽성안씨세보서(竹城安氏世譜序)」 · 「상산이씨세적기(商山李氏世蹟記)」는 각각 족보 연구와 세적을 고증하는 데 도움이 되는 자료다.

「양서당기(陽書堂記)」는 서당 발생 기원의 실례를 알 수 있는 자료며, 「선산성첩중수기(善山城堞重修記)」는 성제(城制) · 군제(軍制)의 연구에 도움이 된다. 권10의 각지 향교와 서원에 보낸 유서(諭書)는 당시 교육 기관의 학풍을 진작시키기 위해 내린 권려문이다.

책인 「농서(農書)」는 정조가 1798년에 하달한 구언농소(求言農疏)에 응답한 장문의 농정 상소문이다. 그는 농정의 4대 요건으로 한전(限田) · 균부(均賦) · 금유수(禁遊手) · 억말리(抑末利)를 제시하는 등 실학 사상과 상통되는 정책을 건의하였다.

전은 영암(靈巖)의 승려 지원(智圓)에 관한 것이다. 승려이지만, 군신 간의 의(義)를 지킨 지원의 행적을 드러내어 당대의 사람들을 깨우치기 위해 기록한 것이다.

제발 중에는 이재의 유묵에 쓴 것이 여러 편 있다. 「제김장소서서사륜송후(題金丈所書書社輪誦後)」는 조부가 편찬한 「서사윤송」을 김락원(金樂源)이라는 이가 사서(寫書)한 것에 쓴 것이다. 「제진상(題眞像)」은 자신의 초상화에 쓴 것으로 1802년에 지은 글이다. 「오로회시첩발(五老會詩帖跋)」은 나이 70에서 74세인 다섯 명이 청풍계(淸楓溪)에서 모임을 열고 시를 읊은 일을 기념하여 만든 첩자(帖子)이다.

잡저는 13편인데, 9편은 지례(知禮), 황주(黃州), 경주(慶州)의 향교(鄕校), 선산(善山), 충렬(忠烈), 심곡(深谷) 교원(校院)의 유생들에게 쓴 것으로 강학과 강규, 향음례 등에 대해 쓴 것이다.

각 체의 문장이 풍부하게 구성되어 있고, 당시의 정치 · 사상 · 교육 · 농업 · 경제 · 의료 등 다방면에 주목할 만한 관심과 깊이가 있는 글이 많다.