증산교 ()

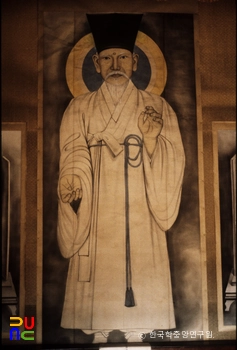

증산교는 1902년 강일순이 창시한 종교이다. 증산은 강일순의 호이다. 그는 동학혁명 실패 후 민심이 극도로 흉흉한 가운데 세상과 인간을 구원할 방도를 찾아 전통사상과 도술·도통을 공부하던 중 깨달음을 얻었다. 자기를 따르는 사람들을 수련시키고 그들에게 설교를 해나갔다. 강일순은 종교의 명칭을 쓰거나 조직의 체계화작업을 하지는 않았으나 1909년 그의 사후 분파들이 생기면서 교리와 조직구조가 체계화되었다. 증산교의 사상은 인간 존중, 선천시대의 해원을 통한 개벽, 우리 민족 중심의 새로운 세상 확립을 예언하는 등 강렬한 민족·선민의식을 드러내었다.

일반적으로는 그로부터 갈라진 교파들을 통틀어 일컫는다. 창시자의 호를 따라 증산교라고 부르지만, 일제강점기에는 신도들이 외는 주문인 태을주(太乙呪)가 “훔치훔치…….”로 시작하는 것을 본떠 훔치교(吽哆敎)라고도 하였다.

증산교의 발생은 1894년(고종 31) 전라도에서 일어났던 동학혁명과 밀접한 관련을 맺는다. 동학혁명은 조선 말의 사회적 상황에 대하여 억압받고 소외되었던 농민들이 주동이 되어 일으켰던 대표적인 사회운동이었다.

그러나 이 혁명은 결국 그 이념과 목표를 이루지 못한 채 실패하고 말았다. 그렇기 때문에 여기에 가담하였던 하류계층은 혁명의 진행과정을 통하여 자신들의 욕구를 나타냈음에도 불구하고, 그것이 이루어지지 못함으로써 혁명 이전보다도 심한 욕구불만을 가지게 되었다.

따라서 동학혁명에 참가하였던 사람들 가운데 급진적 성격을 가졌던 사람들은 이 혁명이 실패한 다음, 쉽사리 자기의 본래생활로 되돌아가지 못하고 사회를 개혁할 새로운 방법을 찾았는데, 증산교는 이들이 강일순을 중심으로 하여 일으킨 조선 말의 신종교운동이었다.

창시자 강일순은 동학혁명 당시 동학군을 따라다니며 혁명의 진행과정을 살펴볼 뿐, 이 혁명의 실패를 미리 알아차리고 싸움에는 직접 가담하지 않았다. 그는 동학혁명이 실패하고 사회적 혼란이 나타나게 되자, 이러한 혼란을 수습하고 세상을 구원할 길이 기성종교나 인간의 능력으로는 불가능하며, 오직 신명(神明)에 의한 도술(道術)로써만 가능하다고 생각하였다.

그는 동학의 ‘시천주조화정(侍天主造化定)’이라는 주문이 천주를 모시고 온갖 도술조화를 부리는 것처럼 되어 있지만, 사실은 유교의 인도적(人道的)인 것에 그쳐 있어 신도적(神道的)인 조화가 없는 까닭에 세상과 인간을 구제하지 못하는 것으로 생각하였다.

따라서 그는 세상과 인간을 구원할 방법을 찾기 위하여 유교 · 불교 · 선교의 교리와 음양 · 풍수 · 복서 · 의술 등을 연구하였다. 또한 신명을 부리며 바람과 비를 불러오고 술법을 써서 자기 몸을 마음대로 다른 것으로 변하게 하는 도술과, 과거나 현재를 가릴 것 없이 세상의 모든 것을 환히 알 수 있는 도통공부를 하였다.

그 뒤에 그는 사회실정을 보다 정확하게 파악하기 위하여 1897년부터 3년 동안 전국을 돌아다녔다. 고향에 돌아온 뒤, 세상을 구원할 권능을 얻고자 1901년 전라북도(현, 전북특별자치도) 모악산(母岳山)에 있는 대원사(大願寺)에 들어가 수도하기 시작하였다.

그는 극심한 수도생활을 하던 중 같은 해 7월 하늘과 땅의 근본이 되는 바른 길, 즉 ‘천지대도(天地大道)’를 깨닫게 되고, 욕심 · 음란 · 성냄 · 어리석음의 네 가지를 극복하게 되었다고 한다. 강일순이 도를 깨쳤다는 소문이 퍼짐에 따라 1902년부터 그를 따르는 사람들이 나타나게 되었다.

그는 자기를 따르는 사람들에게 주문을 외우는 수련공부를 시켰으며, 환자를 치료할 때에는 한약처방에 의한 약물치료와 함께 주문을 외우게 하거나 또는 부적을 사용하고 안수치료를 같이 하였다.

따라서 그에게서 병을 고쳤다고 생각하는 사람들은 그를 신인(神人)으로 여기어 따르게 되었다. 더욱이 그는 자기가 하늘과 땅과 인간의 삼계대권(三界大權)을 가지고 있으며, 조화로 천지를 개벽하고 선경(仙境)을 열어 고통 속에 헤매는 중생을 건지기 위하여 이 세상에 내려왔다고 설교하였다.

이 때문에 그를 따르는 자들은 강일순이야말로 하느님으로서 이 세상을 구원하러 내려온 구세주라고 믿게 되었다. 그러나 그가 하나의 종교집단을 이룰 수 있었던 것은 동학혁명 이후의 혼란과 함께 당시 정감록신앙과 불교의 미륵불출세사상, 그리고 동학의 창시자인 최제우(崔濟愚)가 다시 나타나게 될 것이라는 풍설이 민간에 널리 퍼져 있었던 것과 관련된다.

강일순은 1902년부터 1909년까지 7년 동안 포교활동을 하였다. 그의 포교지역은 전주 · 태인 · 정읍 · 고부 · 부안 · 순창 · 함열 등 동학혁명이 가장 활발하였던 전라북도의 7개 군이었지만, 주활동지는 자신이 광제국(廣濟局)이라는 한약방을 열었던 모악산 부근이었다.

당시 그를 따르던 사람들은 거의 모두가 전라북도 사람들로서 동학혁명에 직접 가담하였던 농민들을 비롯한 하류계층이었으며, 성격은 대체로 과격하고 급진적이었다.

강일순은 포정소(布政所) · 대학교(大學校) · 복록소(福錄所) · 수명소(壽命所) 등의 조직명칭을 사용하기도 하였으나, 종교명칭의 사용이나 조직구조의 체계화작업은 하지 않았다.

다만 그는 자신의 종교의식의 중심인 ‘천지공사(天地公事)’를 행하고, 주변에 있는 사람들만을 상대로 하여 자신의 교리와 사상을 가르칠 뿐이었다.

강일순이 포교활동을 시작한 지 5년 뒤인 1907년, 그와 그를 따르던 사람들의 대부분은 의병을 모의한다는 혐의로 고부 경무청에 체포된 일이 있었다. 이들은 결국 증거불충분으로 석방되었지만, 이 사건으로 인하여 강일순의 권능에 대한 회의는 점차 늘어가게 되었다.

따라서 그를 믿던 자들 가운데서는 그가 평소에 말하던 천지개벽이 늦음을 원망하거나, 그에게 조속히 선경을 이루어주도록 요구하는 일이 늘어나게 되었다.

이러한 가운데에 그는 1909년 사망하였다. 그를 따르던 사람들은 그의 허망한 죽음을 보고 실망한 채 그의 장례식에조차 참석하지 않고 해산해 버렸고, 차경석(車京石), 김형렬(金亨烈) 등 몇몇 제자들만이 남아 장례식을 치렀다고 한다.

그러나 이들 가운데에서는 강일순이 평소 말하던 것처럼 그가 재림할 것을 믿는 사람도 있었다. 그런데 2년 뒤인 1911년, 강일순의 아내였던 고부인(高夫人)이 강일순의 생일치성을 드리다가 갑자기 졸도하여 4, 5시간 만에 깨어난 일이 있었다.

이 때부터 고부인은 강일순의 성령(聖靈)이 자신에게 옮겨졌다고 하며 강일순의 언행과 비슷한 행동을 하기 시작하였다. 이러한 일이 알려지자 과거 강일순을 따랐던 자들은 다시 고부인에게로 모여들게 되었다.

고부인을 중심으로 하나의 집단이 이루어지자, 이들은 1914년 강일순을 교조로, 고부인을 교주로 하고 교명을 선도교(仙道敎, 일명 太乙敎)라고 하였다.

그러나 교세가 점차 번창하게 됨에 따라, 고부인의 이종사촌동생이며 강일순의 추종자였던 차경석(車京石)은 고부인과 일반신도들과의 접촉을 금지시키고, 교명을 보천교(普天敎)로 바꾸었다.

이렇게 하여 차경석의 실권이 강화되자, 고부인은 김제시 백산면 조당리로 거처를 옮기고 자기를 따르는 신도들을 모아 1919년 별도로 태을교라는 교명을 가지고 교단을 분리하였다.

차경석이 고부인과 갈등을 보이고 있을 때, 강일순을 따랐던 많은 사람들은 이 교단을 떠나거나 또는 각자 강일순으로부터 교통(敎統)을 받았다고 주장하면서 새로운 교단을 만들기 시작하였다.

예를 들면, 강일순을 가장 먼저 따랐던 김형렬(金亨烈)은 1915년 모악산 금산사(金山寺)를 중심으로 별도의 교단을 세운 뒤 1921년 ‘불교진흥회’라고 부르다가 1922년에는 ‘ 미륵불교’라고 바꾸었다.

그리고 안내성(安乃成)은 1914년 여수에서 ‘태을교’를 세운 다음 1925년에는 ‘증산대도교(甑山大道敎)’로 개명하였고, 이치복(李致福)은 1916년 금구(金溝) 원평(院坪)에서 ‘제화교(濟化敎)’를 조직한 다음 다시 경상남도 하동에서 ‘ 삼덕교(三德敎)’를 세웠다.

박공우(朴公又)는 태인에서 ‘태을교’를, 문공신(文公信)은 정읍 · 김제 · 고창 · 부안을 중심으로 하나의 교단을 만들었고, 김광찬(金光贊)은 남원에서 ‘증산교도리원파교단(甑山敎桃李園派敎團)’을 세웠다.

증산교단이 이와 같이 난립하게 된 것은 강일순이 살아 있을 때 추종자들에 대한 서열 규정이나 후계자 선정을 하지 않았기 때문이었다. 또한 그는 기성종교의 교리통합에 관심을 가졌기 때문에 후계자들의 관점에 따라 불교계 · 선도계 · 유교계 등으로 교리해석이 달라질 수 있었다.

증산교가 여러 교파로 나누어지는 가운데에서도 신자수는 크게 늘어가게 되었다. 특히 차경석의 보천교는 그 규모에 있어서뿐만 아니라 활동에 있어서도 많은 사회적 관심과 논란을 불러일으켰다.

그는 자신의 교세가 늘어가게 되자 1919년 ‘60방주(方主)’라는 전국적인 교구를 두었고, 그 뒤 5, 6개월 사이에 신자의 수효가 수십 만에 이르자 각 방주 밑에 몇 단계에 걸친 하부조직을 두었다.

이때 보천교에는 간부만도 55만7700명이나 되었는데, 신자의 총수효는 600만 명이라고 선전되었다. 보천교신자들은 교단에서 발급하는 인장(印章)과 교첩(敎帖)을 얻기 위하여 포교활동에 열중하면서 많은 헌금을 바치려고 노력하여, 항간에서는 보천교의 재산이 당시 조선 전토의 10분의 1을 살 수 있는 정도라고 알려져 있었다.

차경석은 교세가 확장되자 보천교의 교명을 사용하기 1년 전인 1921년 ‘보화교(普化敎)’라는 교단 명칭과 ‘시국(時國)’이라는 국호(國號)를 선포하면서 자신이 우리 나라의 황제로 등극하게 될 것처럼 선전하였다. 이 때 그의 제자들은 그를 ‘폐하(陛下)’라고 부르기까지 하였다고 한다.

이와 같이 보천교의 교세가 커지고 교주인 차경석이 새로운 천자가 될 것이라는 소문이 퍼지게 되자 총독부에서는 전국 각지의 보천교신자에 대한 검거령을 내렸다. 경상도에서는 보천교신자를 처벌하는 특별법까지 제정하여 수천 명의 교인을 체포하기도 하였다.

그러나 총독부는 1919년의 만세 사건으로 민족의식이 고조되어 있었던 만큼 100만이나 되는 신도를 거느린 대집단을 무력으로 탄압할 수만은 없는 형편이었다. 이에 따라 보천교에 대하여 강력한 탄압책을 구사하는 한편, 차경석을 회유하여 친일시키려는 노력도 끈질기게 전개하였다.

그러자 일본경찰에 제주도 신도들의 교무금을 압수당한 경험이 있던 차경석은 교단 재산과 교권을 유지하기 위하여 1924년부터 친일단체인 시국대동단(時局大同團)을 조직하는 등 친일 행위에 나서게 되었다.

그러나 이 후 보천교의 친일 행위에 대해 일반인들이 노골적으로 비난하거나 신도들을 구타하는 사건들이 발생하자 총독부는 이를 묵인하는 태도로 나갔다.

또한 1929년 전라북도 정읍군 입암면 대흥리 본부에서 엄청난 비용을 들여 건립한 중앙교당 십일전(十一殿)의 준공식이 열릴 예정이었는데 이것이 차경석의 천자 등극식이라는 소문이 퍼지자 관청에서는 소요 가능성을 내세워 끝내 불허함으로써 차경석의 천자등극은 무위로 끝나고 교단 분열의 발단을 만들었다.

결국 보천교에 대한 총독부의 정책은 회유하여 친일로 돌아서게 한 다음, 사회적으로 고립시켜 무력화하는 것이었다. 한편, 차경석이 자신의 권위를 강조하면서 강일순의 가르침이나 권위를 무시하게 되자, 보천교에서는 심한 갈등과 대립을 나타내기 시작하였다. 따라서 보천교의 간부를 비롯한 일부 신자들은 보천교를 탈퇴하여 새로운 교단을 세우기 시작하였다.

예를 들면, 태을교 · 동화교(東華敎) · 서울대법사(大法社) · 삼성교(三聖敎) · 천인교(天人敎) · 증산교객망리교단(甑山敎客望里敎團) · 수산교(水山敎) · 홍로교(烘爐敎) · 보화교 · 선도교 · 무을교(戊乙敎) · 임무교(壬戊敎) · 인천교(人天敎) · 원군교(元君敎) 등은 보천교에서 분파된 교단들이다.

뿐만 아니라 강일순을 따르던 자들의 제자들도 태극도(太極道) · 순천교(順天敎) 등 새로운 교단들을 세우기 시작하여 일제강점기의 한창 때에는 증산교의 교파가 100여 개에 이르기까지 하였다.

그러나 일제강점기의 증산교는 보천교에서의 차경석의 천자등극 실패와 그에 따른 분열, 그리고 1938년 조선총독부가 선포한 유사종교해산령으로 점차 위축되거나 해산되기 시작하였다.

특히 총독부의 강경한 정책과 탄압은 증산교 각 교파의 많은 신도들이 투옥되어 옥사하는 결과를 가져왔다. 광복이 되자, 침체상태에 있던 증산교의 각 교파들은 교단을 정비하고 교리를 체계화함으로써 민족종교로서의 성장을 시도하였다. 그러나 각 교파간 교리해석의 차이 때문에 증산교 각 교파간의 통합은 아직도 어려운 실정이다.

강일순은 과거에는 판이 작고 일이 간단하여 한 종교의 이념만으로도 난국을 바로잡을 수 있었지만, 현대에는 판이 넓고 일이 복잡하여졌으므로 하나의 종교이념만으로는 혼란된 세상을 바로잡을 수 없다고 설교하였다. 그러므로 그는 후천세계의 기틀을 마련하는 길은 모든 종교의 장점을 뽑아 모아 새롭게 통합시키는 데 있다고 강조하였다.

증산교의 교리는 이러한 강일순의 기본사상을 바탕으로 하여 모든 종교의 이념을 통합시키려는 성격을 띤다. 따라서 이들은 우리 나라에서 전개되어 온 민간신앙과 유교 · 불교 · 기독교 및 동학의 교리를 나름대로 새롭게 체계화시키려고 노력하였다.

예를 들면, 이들의 교리는 전통적인 무속신앙과 선도사상(仙道思想) 및 음양 · 풍수 · 도참사상을 기본으로 하면서도, 유교의 인(仁) · 의(義) · 예(禮) · 지(智) · 신(信)의 다섯 가지 덕을 찬양하였다.

그리고 성(誠) · 경(敬) · 신(信)을 인격수양의 방법으로 삼으며, 불교의 미륵불출세사상과 동학의 주문 및 가사, 그리고 기독교의 재림사상을 포함한다.

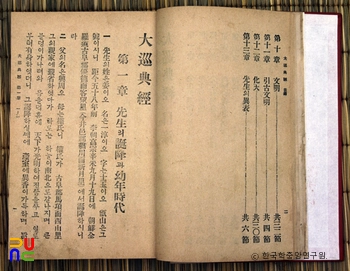

그러나 이러한 여러 종교사상의 통합도 각 교파가 강조하는 입장에 따라 약간씩 다르다. 증산교 각 교파의 공통된 교리는 이들이 경전으로 사용하는 『대순전경 大巡典經』과 증산종단친목회에서 간행한 『증산종단개론』에서 찾아볼 수 있다.

세계관

이 종교에서는 세계의 기원을 돌아다 보기 전에 그 존재양식에서부터 출발한다. 그리고 이를 ‘운도(運度)’라는 말로 나타내고 있다.

이 운도는 원래 음양상수(陰陽象數)의 법칙에 의하여 필연적으로 예정되지 않을 수 없는 것이라고 보면서도, 상제(上帝)인 강일순의 권능으로 조정될 수 있는 것으로 간주한다. 이들은 이러한 운도의 조정을 ‘개벽(開闢)’이라고 한다.

그러면서 이들은 운도의 예정된 세계를 선천(先天)과 후천(後天)으로 나누고, 이러한 선천과 후천이 교체되는 시기를 말세(末世), 즉 현대라고 보고 있다. 이들이 말하는 선천시대는 부조리와 부정이 심한 시대이고, 후천시대는 평등과 정의 그리고 복지가 실현되는 시대이다.

또한 선천에서 후천으로 교체되는 말세에는 선천에서 쌓여온 모든 사실들이 거짓없이 드러나게 되며 모든 대립과 갈등이 표면화되기 때문에 사회의 긴장과 투쟁 및 혼란이 급격하게 나타나게 된다는 것이다.

그러나 이들은 강일순이 행하였다는 ‘ 천지공사’는 후천세계에로의 개벽을 위한 운도의 조정작업이었기 때문에 앞으로 다가올 후천세계에서는 모든 갈등과 대립이 해소되고 지상선경(地上仙境)이 이루어져서 새로운 이상세계가 건설될 수 있는 것으로 보고 있다.

신관 및 인간관

증산교에서는 신과 인간과의 관계를 설명하면서 신명계(神明界)와 인간계로 구분한다. 그러나 이 종교에서는 인간의 외경(畏敬)의 대상인 신(神) · 영(靈) · 선(仙) · 귀(鬼) 등을 인간의 몸 속에 들어 있는 인성(人性)이 바뀐 것에 지나지 않는 것으로 간주한다.

즉, 신성(神性)은 모두 인성의 꼴바꿈이며, 신격(神格)은 인격의 꼴바꿈이므로 신이란 곧 인간 영체(靈體)의 다름이라는 것이다. 이러한 신관은 증산교 교리의 독특한 신론(神論)인 ‘신인합발(神人合發)’이라는 교리에서 보다 명확하게 나타난다.

즉, 이들은 인간끼리 싸우면 천상에서 선령신(先靈神)들 사이에서도 싸움이 일어나게 되고, 천상에서 싸움이 끝나야만 인간의 싸움도 바르게 돌아가게 된다고 한다.

또한 이들은 신이란 인간의 마음에 응하는 것이므로 마음은 신이 드나드는 중요한 곳이라고 하여 신명계와 인간계의 불가분의 관계를 설명한다. 다시 말하면, 인간계에서 일어나는 일은 곧 신명계의 사정이 그대로 반영된 것이고, 신명계의 상황은 인간계의 상황이 그대로 반영된 것으로 본다.

따라서 증산교의 신관은 신이란 인간과 마찬가지의 성격과 형상을 가졌다는 ‘의인간적 다신관(擬人間的多神觀)’ 또는 신의 환경조건은 인간의 그것과 다를 수 없다는 ‘신인동형적 신관(神人同形的神觀)’이라고 할 수 있다.

또한 이들은 천상의 옥황상제(玉皇上帝)나 구천상제(九天上帝)를 비롯한 명부제신(冥府諸神)도 인간계의 정치기구와 같이 죽은 영으로 선출될 수 있는 것으로 보았다. 그렇기 때문에 이들이 신앙대상으로 삼는 교조 강일순은 천상의 주재신(主宰神)이지만 유일신이라기보다는 신명계에서의 지도적인 신이라고 할 수 있다.

천지공사

증산교 교리의 독특한 핵심은 천지공사이다. 증산교에서는 교조인 강일순을 옥황상제 또는 구천상제로 신앙한다.

강일순은 자기가 천상의 대권(大權)을 주재하는 신으로서 구천에 있었는데 “이마두(利瑪竇:중국에서 선교하던 이탈리아 신부 마테오 리치를 가리킴)가 모든 신성(神聖)과 불타와 보살들로 더불어 인류와 신명계의 큰 겁액(劫厄)을 구천에 하소연하였다.

그래서 내가 서천서역대법국천계탑(西天西域大法國千階塔)에 내려와서 삼계(三界)를 둘러보고 천하에 대순(大巡)하다가 이 동토(東土)에 그쳐 모악산 금산사 미륵불상에 임하여 30년을 지내면서 최수운(崔水雲)에게 천명(天命)과 신교(神敎)를 내려 대도(大道)를 세우게 하였다.

그랬더니 수운이 능히 유교의 테 밖에 벗어나 진법(眞法)을 들쳐내어 신도(神道)와 인문(人文)의 푯대를 지으며 대도의 참빛을 열지 못하므로 드디어 갑자년에 천명과 신교를 거두고 신미년에 스스로 세상에 내려왔노라.”고 하였다.

또한, 그는 “이제 말세를 당하여 앞으로 무극대운(無極大運)이 열리나니 모든 일에 조심하여 남에게 척을 짓지 말고 죄를 멀리하여 순결한 마음으로 천지공정(天地公庭)에 참여하라. 나는 삼계대권을 주재하여 조화(造化)로써 천지를 개벽하고 불로장생(不老長生)의 선경을 열어 고해(苦海)에 빠진 중생을 건지려 하노라.”고 설교하였다.

이러한 그의 설교내용을 바탕으로 하여 증산교에서는 강일순을 이 세상을 구원한 제세주(濟世主)로 신앙하며, 그의 권능은 신명계의 어느 누구보다도 가장 큰 것으로 믿는다. 그가 이 세상에서 행한 구원사업이 바로 천지공사라는 것이다. 그런데 천지공사란 강일순이 구천상제의 권능으로 천지의 운도를 뜯어고쳐 말세의 재앙과 불행을 제거하고 후천세계를 개벽한 일을 말한다.

증산교의 교리에 비추어보면, 현대사회에서 일어나는 사회적 갈등과 혼란, 그리고 정치와 종교의 문란현상은 다음과 같은 세 가지 원인 때문이라고 한다.

첫째, 운도에서 볼 때 현대는 선천운(先天運)에서 후천운(後天運)으로 교체되는 말세이므로 개벽이 있어야 하는 운도에 처하여 있다.

둘째, 신명계와 인간계는 서로 분리할 수 없는 상호관계에 있는 것인데, 현대에는 신명계의 상황이 극도로 혼란하여 신과 인간간의 화목한 협력이 되지 못할 뿐만 아니라, 혼란한 신명계의 상황이 그대로 인간계에 반영되어 있다.

셋째, 서로 시비만 따지는 기성종교들은 이 시대의 혼란된 상황을 극복할 능력을 잃어 인간의 참다운 길을 열지 못하고 있다는 것이다.

따라서 천지공사는 이러한 현대사회에서의 세 가지 불안요소를 근본적으로 제거하기 위하여 강일순이 행한 인류구원사업이었다고 한다. 그런데 강일순은 천지공사를 행하기 위하여 모든 신명들을 한자리에 모아놓고 천지의 모든 일을 의논하는 ‘ 조화정부(造化政府)’를 결성한 다음, 이 조화정부에서 천지신명과 더불어 천지공사를 행하였다고 한다.

이러한 천지공사의 내용은 운도의 조정을 올바로 함으로써 인류로 하여금 말세의 혼란과 불행을 면하게 하고 정교통일(政敎統一)의 후천세계를 개벽하는 운도공사(運度公事)와 혼란된 신명계를 정화 · 통일시켜 신명과 인간이 서로 협력할 수 있는 길을 마련하는 신명공사(神明公事), 그리고 인간으로 하여금 심신의 수련에 의하여 신명과 동화하여 말세의 불행을 면하고 후천세계의 개벽에 참여할 수 있는 인격수양의 도법(道法)을 지시하는 인도공사(人道公事)의 세 가지로 나누어진다고 한다.

일반적으로 증산교의 사상은 교조인 강일순의 호를 따서 ‘증산사상(甑山思想)’이라고 불린다. 이 사상은 우리 민족의 전통적 사상을 그대로 이어받는 한편, 그것을 새롭게 체계화시킨 것으로 평가받고 있다. 그 가운데 중요한 것은 인존사상(人尊思想) · 해원사상(解寃思想) · 민족주체사상의 세 가지이다.

인존사상

인간이 신이나 그밖의 어떠한 사물보다도 가장 존엄한 존재라는 이 사상은 증산교의 사상 가운데에서도 가장 대표적인 사상에 속한다. 강일순은 선천에는 하늘만 높이고 땅은 높이지 않았지만, 후천에는 인간이 어떠한 존재보다도 가장 높임을 받는 인존시대가 열리게 된다고 주장하였다.

다시 말하면 인간은 지금까지 두려움의 대상으로 삼았던 신보다도 고귀한 존재이기 때문에 모든 것은 인간중심으로 이루어져야만 한다는 것이다.

따라서 그는 과거의 “인간이 일을 꾸미지만, 그것을 이루는 것은 하늘이다(謀事在人成事在天).”라는 사상은 후천에는 “하늘이 일을 꾸미지만, 그것을 이루는 것은 인간이다(謀事在天成事在人).”라는 사상으로 변화되어야 한다고 주장하였다. 이러한 그의 인존사상 속에는 계급타파사상과 남녀평등사상 등이 포함된다.

해원사상

강일순은 현대사회에서의 모든 긴장과 대립, 그리고 투쟁의 원인을 선천시대의 특성인 원한관계에서 찾으려고 한다.

그는 “선천에는 상극지리(相克之理)가 인간사물을 맡았으므로 모든 인사(人事)가 도의에 어그러져서 원한이 맺히고 쌓여 삼계(三界)에 넘치매 마침내 살기(殺氣)가 터져나와 세상의 모든 참혹한 재앙을 일으키나니, 이제 ‘천지도수(天地度數)’를 뜯어고치며 신도(神道)를 바로잡아 만고의 한을 풀고 조화정부를 세워 하염없이 다스림과 말없는 가르침으로 백성을 화(化)하여 세상을 고치리라.”고 하였다.

따라서 현대사회에서 발생하는 모든 재앙은 선천시대에서 쌓여온 원한 때문이고, 후천세계가 열리기 위해서는 이러한 원한들이 깨끗이 해소되어야만 한다는 것이다. 그렇게 될 때 그가 말하는 지상선경이 이루어질 수 있다고 한다.

그러나 그는 지금까지 쌓여온 개인과 집단 · 계급 · 민족 그리고 국가간의 모든 원한을 해소시키는 것은 불가능하기 때문에 모든 원한의 시초인 최초의 원한을 풀어줌으로써 그 뒤로 쌓여온 모든 원한을 풀 수 있다는 ‘원시반본사상(原始返本思想)’을 제시한다.

민족주체사상

강일순은 자기 자신이 구천상제로서 인류를 구원하기 위하여 내려왔다고 강조함으로써 우리 나라가 제세주를 영접한 선택받은 나라임을 강조한다.

더욱이 그는 우리 나라가 앞으로 세계상등국(世界上等國)이 될 뿐만 아니라, 세계를 밝힐 진법(眞法)이 우리 나라에서 나오게 되며, 우리 나라를 중심으로 세계가 한 집안으로 통일될 것이라고 예언하여 강렬한 민족의식과 선민의식(選民意識)을 나타낸다.

증산교에서의 신앙대상은 ‘상제’로 이 세상을 구원하기 위하여 내려왔다는 창시자 강일순이다. 그러나 강일순 이외에도 환인(桓因) · 환웅(桓雄) · 단군(檀君) 등 우리 나라의 시조신과 각 민족의 민족신, 공자 · 석가 · 예수 등과 같은 문명신(文明神), 모든 사람의 조상신인 선령신(先靈神), 그리고 최수운과 마테오 리치(Matteo Ricci), 진묵대사(震默大師) 등을 숭배의 대상으로 삼고 있다.

그러나 이와 같이 다양한 숭배의 대상은 각 교파에 따라 약간씩 다르다. 증산교의 종교의식도 교파에 따라 차이가 난다. 그러나 강일순이 천지공사를 행할 때 사용한 송주(誦呪:주문을 외우는 것)와 소부(燒符:부적을 태우는 의식)는 어느 교파의 의식에서나 사용되는 공통적인 내용이다. 송주는 자기의 소망을 성취할 수 있도록 하는 기원문을 주문으로 하여 외우는 것을 말한다.

이것은 주로 수련 때와 치성을 드릴 때 행한다. 이들은 주문을 외우면 개안(開眼)이 되어 신명계와 인간계의 모든 현상을 보게 되고 과거와 미래의 일을 알게 되는 한편, 강신(降神:신이 몸에 내리는 것)이 되어 몸에 이상이 생기게 된다고 한다. 이들이 사용하는 주문은 교파에 따라 대단히 다양하다.

그렇지만 대체로 강일순이 전국을 돌며 구도생활을 할 때에 얻었다는 태을주(太乙呪), 동학의 시천주(侍天呪), 그리고 칠성주(七星呪) · 오주(五呪) · 진법주(眞法呪) · 도통주(道通呪) · 갱생주(更生呪) · 절후주(節候呪) · 개벽주(開闢呪) 등이 공통적으로 많이 사용되고 있다.

소부는 여러 가지의 기묘한 글자나 문구를 종이에 써서 불사르는 의식을 일컫는다.

이들은 소부를 하면 귀신을 내쫓는다든지, 병을 낫게 한다든지 또는 죽은 사람을 소생시킬 수 있는 것으로 생각한다. 이들이 사용하는 부적도 교파에 따라서 다양하지만, 강일순이 남겼다는 『현무경 玄武經』이 주로 사용된다.

증산교의 독특한 특징 중의 하나는 교파의 수효가 대단히 많다는 것이다. 일제강점기에는 한때 100여 개에 이른 적도 있으며, 현재에도 증산교본부(甑山敎本部) · 보천교(普天敎) · 법종교(法宗敎) · 대순진리회(大巡眞理會) · 삼덕교(三德敎) · 태극도(太極道) · 증산진법회(甑山眞法會) · 보화교(普化敎) 등 약 60개 정도가 되는 것으로 알려지고 있다.

이들 가운데에는 대한불교미륵종(大韓佛敎彌勒宗) · 대한불교법상종(大韓佛敎法相宗) · 증산미륵도(甑山彌勒道) · 용화교(龍華敎) 등 불교적 색채를 띤 교파와, 단군성주교(檀君聖主敎) · 홍익교(弘益敎) 등 단군계통과 같은 인상을 주는 교파, 그리고 선도교와 같이 선도의 성격을 보이는 교파들도 있다.

이들 증산교의 교파들은 주로 전라북도(현, 전북특별자치도)에 있는 모악산 주변에 흩어져 있지만, 서울 · 부산 · 충청도 · 경상도 · 제주도 등 전국적인 분포를 보이고 있다. 특히 그 중에서 증산진법회, 대순진리회, 증산도 등 1970년 초에 창립된 개혁교파들의 활동이 두드러지는데, 대학생들을 비롯한 젊은 층을 대상으로 활동의 방향을 정립하고 있다.

이러한 증산개혁운동을 시작으로 1980년대부터 다시 부흥기에 접어들었지만, 전체 종교영역을 두고 보면 교세는 아직 미미한 수준이다.

1996년의 연구자료에 따르면 현재 증산계 신종교 교파의 수는 약 50여 개이며 200여만 명의 신도들이 있는 것으로 추산된다. 한편, 증산교는 각 교파에 따라 교리 · 경전 · 의식 등에서 차이를 나타내고 있다.

따라서 이들은 일제강점기 때부터 팔파연합회(八派聯合會)와 같은 연합체를 만들어 교파간의 친목과 교리의 통일을 시도하였으나 별로 성과를 거두지 못하였다.

8 · 15광복 이후에도 이들은 증산교단통정원(甑山敎團統整院) · 증산대도회(甑山大道會) · 동도교(東道敎) · 증산종단친목회 · 증산종단협회 · 증산종단연합회 등과 같이 여러 차례에 걸쳐 조직체를 구성하여 자체의 연합을 위한 노력을 하고 있다. 그러나 이러한 노력은 자체의 교리개발과 교단간의 친목에 기여할 뿐, 교파통일에는 별로 큰 도움을 주지 못하고 있다.

또한 이들은 증산사상연구회와 증산교청년연합회를 조직하여 증산사상에 대한 발굴과 체계화, 그리고 민족사상으로서의 증산사상이 가지는 의미 등을 학문적으로 분석하여 민족신앙의 체계화와 민족종교로서의 성장을 시도하고 있다.