문장 ()

『문장』은 1939년에 이병기, 이태준, 정지용이 편집을 맡아 창간된 문예 잡지이다. 식민지 후반기의 대표적 문학 잡지이며 ‘조선적인 것’, ‘조선적 전통’을 발견하려는 지향을 드러냈다. 학술적 탐구, 정전의 제시, 창작적 실천 등을 통해 조선의 문학적·문화적 전통을 확립하고 재생하려 시도했다. 고전 관련 글들이 다수 게재되었지만, 『문장』 전체에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 문예 관련 글들이다. 『문장』은 개방성을 원칙으로 삼았지만, 작품성을 최우선적 기준으로 삼아 문학 작품을 선별 게재했으며 추천제를 두어 신인을 발굴하였다.

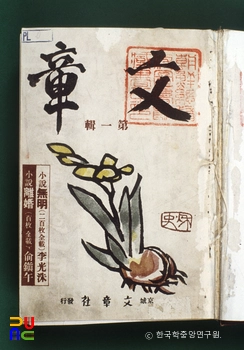

『문장』은 1939년 2월에 창간되어 1941년 4월 통권 주1로 폐간되었다. 편집 겸 발행인에 김연만(金鍊萬), 주간 이태준(李泰俊)이었고, 주2는 김정희(金正喜) 필적의 주3, 권두화(卷頭畫) · 표지화(表紙畫)는 김용준(金溶俊) · 길진섭(吉鎭燮)이 맡았다.

『문장』은 1939년 2월에 창간하여 7월 임시 중간호를 발행하였고, 1940년 6월과 8월 용지난으로 휴간하고, 1941년 일제 당국의 『문장』 · 『인문평론』 · 『신세기』 병합과 함께 ‘일선어(日鮮語)를 반분하여 황도정신(皇道精神) 앙양에 적극 협력하라.’는 데 불응하고 폐간하였다. 1948년 10월 정지용(鄭芝溶)이 속간하였으나, 제1호로 종간하였다.

『문장』은 학술적 탐구, 정전의 제시, 창작적 실천 등을 통해 조선의 문학적 · 문화적 전통을 확립하고 재생하려 시도했다. 『문장』에 실린 논문 및 자료들 중 이희승(李熙昇)의 「조선문학연구초(朝鮮文學硏究抄)」(총 3호, 1939.4.), 이태준의 「문장강화(文章講話)」(창간호∼총 9호), 송석하(宋錫夏)의 「봉산가면극각본( 鳳山假面劇脚本)」(총 17호, 1940.7.), 조윤제(趙潤濟)의 「조선소설사개요(朝鮮小說史槪要)」(총 18호, 1940.9.), 손진태(孫晉泰)의 「무격(巫覡)의 신가(神歌)」(총 18호), 조남령(曺南嶺)의 「현대시조론(現代時調論)」(총 19호, 1940.10.), 이병기(李秉岐)의 「조선어문학명저해제(朝鮮語文學名著解題)」(총 19호), 양주동(梁柱東)의 「사뇌가석주서설(詞腦歌釋注序說)」(총 21호, 1940.12.), 정인승(鄭寅承)의 「고본훈민정음(古本訓民正音)의 연구」(총 21호, 1940.3.), 조윤제의 「설화문학고(說話文學考)」(총 24호, 1941.3.), 최현배(崔鉉培)의 「한글의 비교 연구」(총 25호, 1941.4.) 및 자료 「춘향전집」(고사본 · 고본 · 고대본, 총 21∼25호) 등에서 이를 확인할 수 있다.

『문장』에는 고전 관련 글들이 다수 게재되었지만, 『문장』 전체에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 문예 관련 글들이었다. 『문장』은 개방성을 원칙으로 삼았지만, 작품성을 최우선적 기준으로 삼아 문학 작품을 선별 게재했다. 또, 추천제를 두어 신인을 발굴하였으며 그 제도의 정착 과정에서 심사자였던 이병기, 정지용, 이태준이 획득한 대중적 · 문학적 권위를 적극적으로 활용하였다.

추천된 신인은 소설에 최태응(崔泰應) · 곽하신(郭夏信) · 임옥인(林玉仁) · 지하련(池河蓮) · 정진엽(鄭鎭葉) · 한병각(韓柄珏) · 선진수(宣鎭秀) · 유운경(劉雲卿) · 허민(許民) · 임서하(任西河), 시에 이한직(李漢稷) · 김종한(金鍾漢) · 박남수(朴南秀) · 박두진(朴斗鎭) · 박목월(朴木月) · 조지훈(趙芝薰) · 박일연(朴一淵) · 조정순(趙貞順) · 최남령(崔嵐嶺) · 허민(許民) · 황민(黃民), 시조에 조남령(曺南嶺) · 김영기(金永起) · 김상옥(金相沃) · 이호우(李鎬雨) · 장응두(張應斗) · 오신혜(吳信惠) 등이 있다.

이 잡지는 『인문평론』과 함께 식민지 후반기의 대표적 문학 잡지이며 ‘조선적인 것’과 ‘조선적 전통’을 발견하려는 지향을 드러냈다. 비슷한 시기 발표된 『인문평론』과 『문장』은 여러 지점에서 비교 대상이 될 수 있으며, 그 비교와 관련하여 다양한 시각이 나타나고 있다. 『인문평론』이 전향 지식인의 친서구적 경향을 드러냈다면 『문장』은 전통적 미학주의를 드러냈다는 시각은 기존의 문학사 서술에 반복적으로 나타나고 있다.

2000년대 이후에는 『문장』이 『인문평론』과 달리 ‘서양의 근대’로부터 일정한 거리를 유지했지만, ‘동양(일본)’이라는 또 다른 보편과의 연관 관계 속에서 조선적 전통의 특수성을 탐색하려고 했다는 관점 또한 발견된다. 이와 달리 『문장』 역시 『인문평론』과 마찬가지로 반근대적 전통주의, 모더니즘의 토착화 경향, 총동원 체제의 협력 담론으로서의 ‘동양론’이 모호하게 뒤섞인 문화 지평 위에서 간행되고 있음을 지적한 관점 또한 나타나고 있다.