봉산탈춤 (탈춤)

봉산탈춤은 강령 탈춤과 함께 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 해서 주1의 최고봉을 이루었다. 특히 1936년 8월 주38 사리원 경암산 아래 마당에서 거행한 공연이 경성 방송을 통해 전국에 중계됨으로써 세상에 널리 알려졌다.

봉산탈춤은 주로 단오에 놀았고, 그외에 중국 사신의 주2이나 신임 사또의 주3을 축하할 때 등 관아의 행사로도 연행되었다. 봉산 구읍은 동북 직로에 위치한 봉산군 관아의 소재지였고, 중국 사신의 내왕에 머무르는

놀이꾼주4은 관아의 하층 관속, 상인, 마을 주민이었다. 하층 관속의 참여로 인해 주5의 공연이나 연출이 유리하였고, 연기의 수준도 향상될 수 있었다. 특히 봉산탈춤이 19세기 말 20세기 초 이래로 황해도 가면극의 최고봉을 형성한 것은 집사(執事)라는 하급 관속을 지낸 이성구(李聖九), 이장산(李獐山) 부자(父子)와 떼려여 뗄 수 없는 관계가 있다.

1900년 무렵까지는 관아의 주6으로부터 반주 음악을 담당할 악사들을 쉽게 지원받을 수 있었다. 한일합병으로 인해 악사청이 해산된 이후에는 가창리의 재인 마을에서 악사들을 초청해 공연했다.

예전에는 밤의 가면극에 앞서 오후에 길놀이를 했다. 악사의 반주를 선두로 사자, 주7, 주8, 포도 주9, 주10, 양반, 영감, 상좌, 노장, 남강 주11의 순서로 열을 지어 읍내를 일주했다.

해서 탈춤은 서울 본산대놀이 영향 아래 전승되었다. 북한 학자 김일출은 현지 조사를 통해 “특히 해주 주12는 그 관계자들이 스스로 인지하고 있는 바와 같이 경기의 주13와 부단한 교류를 형성하고 있어 여러 가지의 면들에 산대놀이의 일정한 영향이 인정되고 있다.”라고 밝혔다.

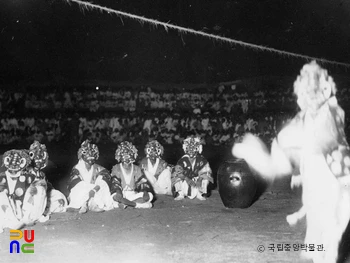

해서 탈춤은 가면, 의상, 춤사위, 대사의 유형으로 보아, 기린, 서흥, 봉산, 재령, 신천, 안악 등지의 가면극을 대표하는 봉산탈춤형과 옹진, 강령, 해주 등지의 가면극을 대표하는 해주탈춤형으로 크게 나눌 수 있다. 봉산탈춤형의 가면은 기본 재료인 종이를 잘 활용해 형태나 색채 면에서 조형 감각이 뛰어나며, 팔먹중 가면과 취발이 가면은 비사실적인 귀면형(鬼面型)으로 요철(凹凸) 굴곡이 심하다. 그러나 해주탈춤형은 사실적인 인물 가면으로 요철이나 혹이 없고 눈망울만 크다.

봉산탈춤형의 기본 의상은 좌청(左靑), 우홍(右紅)의 원동에 초록색 소매를 단 등거리를 나삼 위에 입은 후 붉고 푸른 띠를 매는 것이다. 그러나 해주탈춤형은 주로 회색의 주14 주15을 입는데, 소매는 팔을 내리면 땅에 닿을 정도로 길다.

봉산탈춤형의 춤사위는 장삼 소매를 휘어잡고 뿌리거나 주16을 경쾌하게 휘뿌리면서 두 팔을 빠른 사위로 굽혔다 폈다 하는 깨끼춤이 기본이다. 그러나 해주탈춤형의 춤사위는 느린 사위로 긴 소매를 고개 너머로 휘두르는 동작이다.

서울의 본산대놀이와 여기에서 파생된 가면극들은 조선 후기의 시대상과 사회상을 반영한 사회 풍자의 희극이다. 주17 등에서 연행되던 양반 풍자의 주18, 주19에서 연행하던 주20 풍자의 만석중 춤, 그리고 주변에서 흔히 접할 수 있었던 처첩의 삼각관계를 다룬 영감과 할미 춤 등 기존에 따로 존재하던 내용들을 결합해 하나의 탈춤으로 구성했다. 그래서 봉산탈춤도 독립된 여러 내용이 모여 하나의 공연을 구성하는 주21)을 갖게 되었다. 봉산탈춤 대본은 1936년 오청, 송석하, 임석재 채록본, 1953년 김일출 채록본, 1965년 이두현 채록본이 대표적이다.

봉산탈춤의 제1과장 상좌춤은 동서남북의 사방신(四方神)에게 놀이의 시작을 알리고, 놀이판의 사악한 기운을 쫓아 깨끗하게 만드는 주22의 주23이다.

제2과장 주24에서 첫째 먹중부터 여덟째 먹중까지 차례로 등장하여 각각 기존 가요에서 차용한 유식한 대사를 한 구절씩 낭송한 다음, 이런 좋은 풍류정을 만났으니 한바탕 놀고 가겠다면서 활달한 춤을 춘다. 봉산탈춤 중에서 가장 화려하고 남성적인 힘이 돋보이는 춤이다.

제3과장 주25에서는 사당과 거사들이 가면을 위로 제껴쓰고 주26, 앞산 주27, 뒷산 주28, 주29 등 서도잡가를 신나게 부른다.

제4과장 주30은 제1경 ‘노장춤’, 제2경 ‘신장수춤’, 제3경 ‘취발이춤’으로 나누어진다. 노장춤은 살아있는 부처[生佛]라는 칭송을 받던 노장이 주39에게 유혹되어 파계하는 내용이다. 신장수춤은 노장이 소무의 신을 외상으로 사자, 신장수가 신발 값을 받기 위해 원숭이를 보낸다. 그러나 장작으로 때리겠다는 노장의 협박 편지에 놀라 급히 도망간다. ‘취발이춤’은 취발이가 노장과 대결하여 노장을 물리치고, 소무와 사랑을 나눈 뒤, 아이를 얻어 글을 가르치는 내용이다.

제5과장 사자춤에서 여덟 먹중, 노장, 취발이가 승려의 신분을 벗어나 파계를 하므로, 부처님이 이를 벌하려고 사자를 보낸다. 먹중들이 용서를 빌면, 사자는 먹중들의 잘못을 용서하고, 먹중들과 어울려 한바탕 춤을 춘 다음 퇴장한다. 사자춤 과장은 1913~1914년경부터 비로소 놀기 시작한 것이다.

제6과장 양반춤은 말뚝이가 양반들을 인도하고 등장하여, 양반 사회에서 일어나는 부패 · 부정 · 비리와 양반들의 생활상을 해학과 풍자로 고발하는 내용이다. 양반들은 주31, 또는 코나 입이 비뚤어져 있는 비정상적인 모습 등 외모에서부터 풍자의 대상이 된다. 말뚝이는 새처 정하는 놀이, 시조 짓기와 주32 놀이, 나랏돈 잘라먹은 취발이를 잡아오는 과정에서, 양반들을 실컷 조롱하고 풍자한다.

제7과장 영감 · 할미춤에서 주33는 원래 무당이고 영감은 주34이다. 미얄할미와 영감은 난리통에 헤어졌는데, 서로 찾아다니다가 만나게 된다. 그러나 영감이 데려온 첩인 돌머리집 때문에 싸움이 벌어지고, 할미는 영감한테 맞아 죽는다. 주35이 등장하여 무당을 불러서 진오귀굿을 해준다. 서민 생활의 가난한 모습과 여성에 대한 남성의 부당한 횡포를 잘 보여 준다.

반주 악기로는 피리, 젓대, 북, 장구, 해금 등의 삼현육각에 꽹과리와 징이 함께 쓰인다. 염불, 타령(긴타령․잦은타령), 타령 시나위, 굿거리(잦은굿거리) 등을 기본 장단으로 한다.

현재와 같은 형식과 내용의 가면극은 18세기 중반 무렵 성립된 것으로 보인다. 이 시기에 가면극은 주36 성격에서 벗어나, 18세기 이전까지 존재하던 주37 수준의 탈춤을 혁신적으로 개작해 연극적인 형식과 내용을 갖췄다. 그래서 봉산탈춤의 주제도 당시로서는 매우 혁신적이었는데, 이를 통해 당시 민중 속에서 싹트던 새로운 사회 의식의 발전상을 엿볼 수 있다. 탈춤은 사회 문제를 적극적으로 다루며 기존 질서를 비판하기 때문에, 탈판의 관중은 긍정적 인물들을 지지하고, 부정적 인물들을 야유하며 연희 내용에 적극적으로 호응했다. 이 과정에서 탈춤은 관중이 적극적으로 참여하며, 연희자와 관중이 함께 엮어나가는 연행 방식을 갖게 되었다.

봉산탈춤은 주로 오월 단오의 즐거운 축제 판에서 연행되었다. 단오 축제 판에서의 봉산탈춤 연행을 통해 사람들은 기존 질서로부터 벗어나 해방을 구가했다. 일상 세계에서라면 마땅히 금기시되었던 문제들을 탈춤 판을 통해 드러내어 다룸으로써, 평소 억압되었던 갈등과 불만을 발산하고 해소할 수 있는 기회로 삼았다.