풍안곡 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

조선 성종 때, 악공취재(樂工取才)의 시험곡.

전승 과정

조선 성종 때 편찬된 『 경국대전(經國大典)』에는 궁중 음악인이었던 악공(樂工)의 취재(取才), 즉 악공을 선발할 때의 시험곡이 당악과 향악으로 구분되어 있다. 이때 풍안곡은 ‘ 진찬악(進饌樂)의 풍안곡(豐安曲)’의 곡명으로 포함되어 있다. 이로써 풍안곡은 종묘제례의 진찬례(進饌禮)를 행할 때 연주하는 「 풍안지악(豊安之樂)」을 가리키는 것임을 알 수 있다. 아악의 「풍안지악」과는 다른 곡이다.

종묘제례의 진찬례에서 연주되는 「풍안지악」은 주1와 주2 절차에서도 연주된다. 철변두에서는 「 옹안지악(雍安之樂)」, 송신에서는 「 흥안지악(興安之樂)」이라고 한다.

구성 및 형식

내용

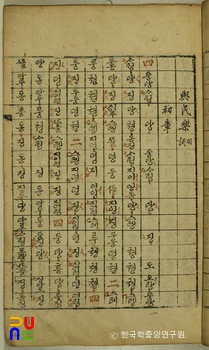

악장은 4언 1구, 6구로 되어 있다.

집찬척척 등아조두 조두기등 악차화주 필분효사 유신기우

執㸑踖踖 登我俎豆 俎豆旣登 樂且和奏 苾芬孝祀 維神其右

밥을 짓기를 민첩하게 하여, 제가 제기[俎豆]에 담아 올립니다.

제기에 음식을 담아 올리고, 음악을 순서에 맞춰 연주합니다.

향을 피우고 효성스럽게 제사를 지내니, 신령께서는 기꺼이 도와주소서.

의의 및 평가

종묘제례에서 연주되는 「풍안지악」은 전승 과정에서 리듬이 변하였지만, 세조 때부터 오늘날까지 연주되는 역사성 깊은 음악이다.

참고문헌

원전

『경국대전(經國大典)』

단행본

『역주 경국대전』 (한국정신문화연구원, 1990)

송지원·이숙희·김영숙, 『종묘제례악』 (민속원, 2008)

논문

이종숙, 「조선조 풍안·옹안·흥안지악의 아악성향 분석」(『한국무용사학』 12, 한국무용사학회, 2011)

주석

집필자