백봉유고 ()

『백봉유고』는 조선 후기의 문신 김수빈의 문집이다. 김수빈은 선원 김상용의 손자로, 벼슬은 면천군수에 이르렀다. 『백봉유고』는 김수빈의 생활과 교우 관계, 유람에 바탕을 둔 창작 활동을 보여 주는 유일본 자료이다. 김수빈의 이력이 많은 부분 밝혀지지 않은 상태에서 『백봉유고』는 작자에 대한 연구의 기초 자료가 된다.

저자 김수빈(金壽賓, 16261676)의 본관은 안동(安東), 자는 정수(廷叟), 호는 백봉(白峯)이다. 김광현(金光炫, 15841647)의 막내아들이자 선원(仙源) 김상용(金尙容, 15611637)의 손자이다. 김수빈의 이력은 실록 등에서 확인되지 않는다. 사위 이건명(李健命, 16631722)이 지은 「면천군수김공묘지명(沔川郡守金公墓誌銘)」이 유일한 기록인데, 극히 간략하다. 이에 따르면 김수빈은 1651년(효종 2) 생원시(生員試)에 주1, 1659년에 건원릉(健元陵) 참봉(參奉)을 시작으로, 금정(金井) 찰방(察訪), 사재감(司宰監) 직장(直長), 장흥고(長興庫) 주부(主簿), 예산(禮山) 현감(縣監), 통례원(通禮院) 인의(引儀), 사헌부(司憲府) 감찰(監察), 사도시(司䆃寺) 주부(主簿), 공조(工曹) 좌랑(佐郞), 무주(茂朱) 현감(縣監), 선혜청(宣惠廳) 낭청(郞廳), 면천(沔川) 군수(郡守) 등을 역임했다. 또한 형들이 일찍 사망하여 조카들을 양육했다고 한다. 이건명 역시 김수빈의 사후 10년이 지나서 그의 딸에게 주2 탓에 이력을 상세히 알지는 못한다고 밝히고 있다.

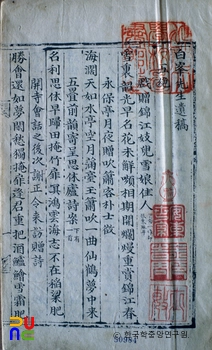

『백봉유고』는 유일본 필사본이 전할 뿐이다. 이 필사본은 사주쌍변(四周雙邊)의 광곽(匡郭: 邊欄)과 계선(界線), 상하내향3엽화문어미(上下內向3葉花紋魚尾)를 갖춘 목판 인쇄 원고지에 10행 20자로 단정히 필사되어 있다. 중간에 대략 시 한 편이 들어갈 공간을 공란으로 두고 필사한 부분이 여러 군데 있으며, 난외(欄外)에 글자를 교감하거나 창작 경위를 밝힌 주석이 있다. 이로 볼 때, 본 판본은 문집 간행을 염두에 두고 후손이 정리한 가장(家藏) 선사본(繕寫本)으로 추정된다. 그러나 간행은 이루어지지 못했다. 본 필사본에는 제작 경위를 알려 주는 서발문(序跋文)이 없다.

불분권(不分卷) 1책의 필사본이다. 연세대학교 학술문화처 도서관에 소장되어 있다.

시 473수, 제문 5편, 명 1편이 수록되어 있다. 시가 대부분을 차지하는데, 오언절구 · 칠언절구 · 오언율시 · 칠언율시 · 오언배율 · 칠언배율 · 오언고시 · 칠언고시 순으로, 다양한 형식을 구비하고 있다. 시체(詩體)별로 분류하여 수록했다. 내용 면에서도 서정과 낭만이 풍부하다. 『백봉유고』에 수록된 작품들은 저자의 이력이나 교유 관계, 정치 활동 등에 대한 정보를 제공하는 것은 드물다. 또한 시체별로, 작품의 성격별로 재배열된 것으로 인해 작자의 유람 여정 등을 재구성하기는 어렵다.

오언절구의 「희증금강기아설낭가인(戱贈錦江妓兒雪娘佳人)」과 칠언절구의 「취중희점증기설죽(醉中戱占贈妓雪竹)」은 주3을 노래한 시로 ‘눈[雪]’에서 얻은 심상(心象)을 함축적 의미의 시어(詩語)로 형상화시킨 고도의 표현 기법이 뛰어나다. 「증운상인(贈雲上人)」 · 「제승축이수(題僧軸二首)」 등은 저자의 불교적 취향이 담긴 시로, 산사(山寺)의 고적(孤寂)한 풍정(風情)을 묘사하였다. 「술회(述懷)」의 시제로 자신을 돌아본 작품도 여러 편 있고, 「제단금(題短琴)」, 「제화선(題畵扇)」과 같이 사물을 제재로 한 것도 많다.

칠언절구에는 「과풍류도(過風流島)」 · 「과안면도(過安眠島)」 · 「과죽도(過竹島)」 · 「과한산사(過寒山寺)」 등, 뱃놀이 중 노정의 풍경을 읊은 시가 초반부에 많다. 김수흥(金壽興, 1626~1690)과 주4 작품들이 다수 있어, 그와 유람하면서 창작된 시들로 추정된다. 중반부에는 여러 차례의 유람에서 산발적으로 지은 작품들이 수록되어 있다. 창작 연도가 주석에 표기되어 있는데, 주로 말년의 작품들이다. 후반에는 창작 연도가 표기되지 않은 작품들이 수록되어 있는데, 개인적 감회를 표현한 것, 누정(樓亭), 사찰 등에 방문하여 제영시(題詠詩)에 차운한 것 등의 다양한 성격의 작품들이 있다.

오언율시는 적은 수만이 수록되어 있다. 김수빈의 장인인 정인경(鄭麟卿, 1607~?)이 연행(燕行)에서 돌아온 것을 축하하는 잔치에서 지은 시, 술자리에서 정두경(鄭斗卿, 1597~1673)에게 올린 시 등이 있다. 말미에 면천 군수 시절 지은 「면천반월루(沔川半月樓)」가 있다.

칠언율시의 「금강산작(金剛山作)」은 비로봉(毘盧峰)에 올라 눈앞에 펼쳐진 광활한 경관을 노래한 것으로 신비적 세계를 동경하는 뜻이 담겨져 있다. 「상별(傷別)」 · 「탄세(歎世)」 등은 이별의 슬픔과 세사(世事)의 혼탁함을 한탄한 시이다. 저자의 인생에 대한 갈등과 고민이 나타나 있다. 「강루문적(江樓聞笛)」 · 「강촌즉사(江村卽事)」 · 「백마강(白馬江)」 · 「문농가(聞農歌)」 · 「전가즉사(田家卽事)」 · 「환가대국만음(還家對菊漫吟)」 등은 전원 풍경을 읊은 시이다. 한거자적의 원숙한 경지를 나타내고 있다. 고란사(皐蘭寺)를 소재로 권필(權韠) · 이안눌(李安訥)의 시를 차운(次韻)한 것과 두보(杜甫)의 「영계칙(咏鷄鶒)」을 차운한 것은 높은 수준의 기교를 보여 준다. 말미에는 이안진(李安眞, 1576~1640) 등을 위한 만시 몇 편을 모아두었는데, 이력을 고증할 수 없는 인물에 대한 작품들도 있다.

오언고시와 칠언고시는 형, 친지 등에게 주5 준 것, 친구가 사망하여 유람이 취소되자 슬픔을 표현한 것 등, 시상을 자유롭게 전개한 작품들이다. 그 중 「경차월사상공도시시운영이허주화병복정중씨(敬次月沙相公東槎時韻咏李虗舟畫屛伏呈仲氏)」는 『동사록(東槎錄)』으로도 간행된 이정귀(또는 이정구, 李廷龜, 1564~1635)의 1601년(선조 34) 연행시에 차운한 것이다.

제문은 조카, 딸, 매부인 조석형(趙錫馨, 1598~1656), 부인 온양정씨(溫陽鄭氏) 등 가족을 위한 4편과 기우제문 1편이다. 명은 자신의 베개에 새긴 「목침명(木枕銘)」으로, 짧은 글 속에 주6의 고사와 편안한 잠에 대한 생각을 담았다.

저자의 시는 대체적으로 주7의 특징적 요소를 갖추고 있어 당시의 문학적 경향과 시사연구(詩史硏究)에 참고 자료가 된다.