이암유고 ()

이암(頤庵) 송인(宋寅)의 자는 명중(明仲), 관은 여산(礪山)이다. 조부 중종조 정국 공신(靖國功臣)으로 영의정을 역임한 송질(宋軼)이다. 학문적으로는 예학(禮學)에 정밀하고 박식하였으며, 서예에 있어서는 특히 예서와 해서를 잘 썼다. 주1의 나이에 응제시가 2등으로 뽑혀, 중종(中宗)이 자의 대부로 특진시켰다. 1545년 명종(明宗)이 즉위할 때, 원종공신에 녹훈되고 통헌대부에 가자(加資)되었다. 1566년 부친의 삼년상을 마치고, 여성군(礪城君)에 습봉(襲封)되었다. 1580년(선조 13) 6월 결혼할 때 하사 받은 경행방(慶幸坊)에 있던 집에 불이 나 서화 · 보물 · 의복 · 재산 등이 모두 불탔다. 선조(宣祖)가 집을 다시 지어 주려 하자, 옹주와 함께 나아가 주2 굳이 사양하였다. 68세 때인 1584년 7월 부스럼이 왼쪽 어깨와 팔뚝에 생겼는데, 5일 만에 수진방(壽進坊)의 집에서 주3.

송인의 학문적 성향은 지금 남아 있는 자료를 가지고서는 그 진면목을 엿볼 수 없다. 다만 이식이 「여성군송공시장(礪城君宋公諡狀)」에 ‘경서를 담론하고 예(禮)를 강학하여 절충한 점이 많았다(談經講禮, 多所折衷).’라고 한 말과 신익성(申翊聖)이 「신도비명병서(神道碑銘幷序)」에 ‘경전의 의문점을 질정하고 예(禮)의 뜻을 물었는데, 발명한 것이 많았다(質經疑, 衷禮意, 多所發明).’라고 한 말을 통해 미루어 보건대, 경학과 예학에 구설(舊說)과 신설(新說)을 절충하거나 새롭게 발명하여 자신의 설을 제기한 것이 다수 있었을 것으로 여겨진다.

송인의 문학에 대해, 이식은 화려하고 기발한 부분이 하나도 없이 한가롭고 고요하며 한정(閒靖)하다고 평하였고, 신익성은 그윽한 지취(志趣)와 은근한 빛이 있다고 평하였다. 또한 노수신의 경우는 파격적으로 그에게 문형을 맡기자고 천거하기도 하였다. 이를 종합해 볼 때, 그의 시문은 화려하거나 기이한 기운이 없이 한적하고 단아하면서도 그 속에 은연중 발하는 깊은 의미가 깃들어 있어 당대 문형에 오를 만한 대문장가였음을 확인할 수 있다.

또한 송인은 서예 방면에서도 당대 이름이 있었는데, 특히 해서와 예서에 뛰어났다고 전한다. 이식은 그가 어떤 체에 능한지에 대해 언급하지 않고 글씨의 품격만을 논하였다. 그러나 신익성은 ‘조맹부의 체를 본받았는데, 해서에 더욱 뛰어났다.’라고 했고, 이수광도 ‘해서를 잘썼다.’라고 하였다. 이런 평가를 종합해 보면, 조맹부의 체를 본받은 해서에 장점이 있었던 것으로 여겨진다.

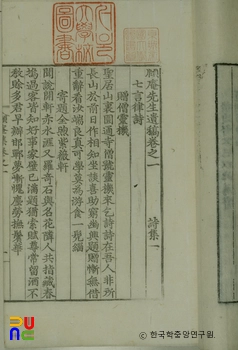

송인의 시문은 1580년 저택의 화재와 임진왜란을 겪으면서 대부분 일실되었다. 그 후 손자 송기(宋圻)가 약간 권을 수습하여 전라도 순천에서 목판으로 간행하였다. 이것이 초간본인데, 얼마 뒤 화재를 만나 일부 소실된다. 그리하여 증손 송희업(宋熙業)이 1634년 간성군수(杆城郡守) 재직 시절 불에 탄 목판을 보각(補刻)하고 이식(李植)과 장유(張維)의 서문을 받아 1640년 수십 부를 간행하여 반포하였으니 이것이 보각본이다. 이 초간본과 보각본은 현재 전하지 않는다.

현재 전해지는 판본은 12권의 분량에 속집과 별집, 부록과 부록보유까지 편차되어 있고, 잡기(雜記)의 내용도 후대에 간행된 『혼정편록(混定編錄)』이 인용된 것으로 보아 뒤에 증보하였음을 추측케 한다. 따라서 증보의 주체와 시기를 정확하게 알 수는 없으나 『누판고(鏤板考)』의 기록이나 성균관대 존경각 본에 이이명(李頤命)의 소장인(所藏印) 등으로 볼 때 숙종 연간에 중간된 것으로 추정된다.

권1~2는 시집(詩集)으로, 총 269제 313수이다. 칠언 율시, 오언 율시 등 시체별(詩體別)로 편차되어 있다. 각 체 내에서는 저작 시기에 관계없이 수록한 듯하다. 내용은 대부분 전별에 대한 송시(送詩)와 증시(贈詩), 그리고 차운시(次韻詩)와 만사(挽詞)이다. 또한 시를 짓게 된 배경 등에 대한 저자의 자주(自註)가 달린 시가 많은 것이 특징이다.

권3~4는 문집(文集)이다. 권3은 묘지명 11수가 수록되어 있고, 권4는 신도비명 3수, 묘갈명 2수, 묘표 1수, 행장 1수, 제문 2수, 제발 1수가 수록되어 있다. 그는 부마였던 만큼 영천군(永川君) 이정(李定), 중종의 딸인 혜정옹주(惠靜翁主)와 같은 왕실의 종친들과 좌참찬 홍담(洪曇), 좌참찬 심광언(沈光彦), 좌찬성 정대년(鄭大年), 경상감사 허엽(許曄), 우찬성 이이(李珥) 등 조정 대신을 위해 지었다.

권5~6은 시속집(詩續集)이다. 원집과 같이 시체별로 분류하였으며 각 체 내에서 대략 저작 시기순으로 편차되어 있다. 역시 내용 중에 자주(自註)와 편집자가 달아놓은 것으로 보이는 주석도 있다. 속집의 시는 승려에게 준 증시가 많다. 또한 저자의 시록(詩錄)인 「둔암절취(鈍庵竊吹)」에서 옮겨 실었거나 그 외에도 “노사제소록(盧思齊所錄)”, “출원천군시고(出原川君詩稿)”, “출학음집(出學音集)” 등과 같이 시를 뽑은 출전을 밝혀 놓은 점이 특징이다.

권7~8은 문속집(文續集)으로 원집과 같이 대부분 묘도문자이다. 권7은 송인 선대의 묘도문 8편이 실려 있다. 권8에는 묘지명 5수, 신도비명 2편, 묘갈명 9편, 묘표 4편, 비음기(碑陰記) 1편, 갈음기(碣陰記) 1편, 서(序) 2편이 실려 있다. 묘도 문자는 원집과 비슷하게 종친과 조정 대신을 위해 지었다. 서문 2편을 살펴보면, 「종빈연회도서(宗賓宴會圖序)」는 1559년 왕자, 부마 등 종실의 근속들이 경회루에 모여 연회를 베푼 그림 밑에 붙인 글로, 예문(禮文)이 갖추어지고 정의(情義)가 돈독했음을 기리는 내용이다. 또한 그 뒤의 「종실연회도서(宗室宴會圖序)」는 1577년 4월 덕흥대원군의 사당에 친히 제사를 지낸 뒤 종실 30여 명이 모여 연회를 베푼 그림 밑에 붙인 글이다.

권9~10은 별집(別集)으로 잡저(雜著)이다. 권9는 「가령(家令)」, 「예설(禮說)」이 실려 있다. 「가령」은 자손의 양육과 혼인, 제례 절차에 이르기까지 자손을 훈계하는 내용을 28조에 걸쳐 상세하게 기록하였다. 「예설」은 『가례집람(家禮集覽)』에서 수소렴(遂小斂), 과두(裹肚), 조석곡전(朝夕哭奠) 등 20항목을 뽑은 것이며, 권말의 두 조항은 이황의 「상제례문답(喪祭禮問答)」과 정철의 「거상일록(居喪日錄)」에서 송인과 관련된 부분을 추록한 것이다.

권10은 간독(簡牘)으로 대상에 따라 분류해 놓았는데 이의건(李義健)에게 보낸 편지가 35통으로 가장 많고, 그 외에 성수침(成守琛)에게 보낸 편지 3통, 유희춘(柳希春)에게 보낸 편지 1통, 정철(鄭澈)에게 보낸 편지 1통, 백광훈(白光勳)에게 보낸 편지 1통이 실려 있다. 정철과 이의건에게 보낸 편지에는 예설(禮說)에 대해 토론한 내용이 상당수 들어 있다. 이는 송인의 예학에 관한 정보를 상세히 알려 주고 있으므로, 16세기 말 사대부 가의 예설이 어떻게 전개되고 있었는지를 살피는 데 긴요한 자료가 될 것이다.

권11~12는 부록이다. 권11은 실기(實紀)로, 송인의 묘지명, 신도비명병서, 시장 등과 윤춘년이 지은 「관이당기(觀頤堂記)」, 「이암기(頤庵記)」가 실려 있다. 송인에 대해서 전체적으로 알 수 있는 내용이 많다. 권12는 보유(補遺)로, 이이(李珥)가 이암에게 보낸 편지 1통, 소세양(蘇世讓) · 김인후(金麟厚) · 정렴(鄭𥖝) · 성운(成運) · 정사룡(鄭士龍) · 신잠(申潛) · 정유길(鄭惟吉) · 윤춘년(尹春年) · 양사언(楊士彦) · 백광훈(白光勳) · 이홍남(李洪男) · 임제(林悌) · 박지화(朴枝華) · 정작(鄭碏) · 이의건(李義健) · 신흠(申欽) · 양대박(梁大樸) · 차천로(車天輅) 등의 시가 수록되어 있는데, 주로 송인에게 준 시거나 화답한 시들이다. 끝으로 저자의 별장을 두고 지은 임제의 「수월정팔영(水月亭八詠)」이 실려 있다. 권미에는 1633년에 쓴 이식의 후서(後敍)가 있다.

『이암유고』에는 송인의 글은 비록 적지만 시문을 주고 받은 인물들을 통해 16세기 문인들의 동향과 예학의 흐름을 살피는 데 중요한 자료이다.