계축일기 ()

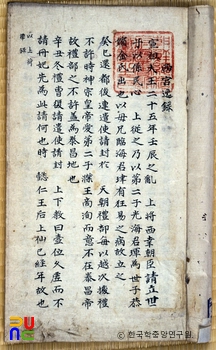

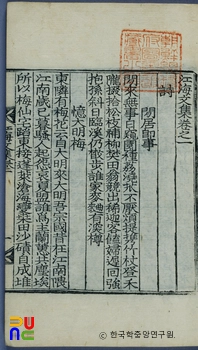

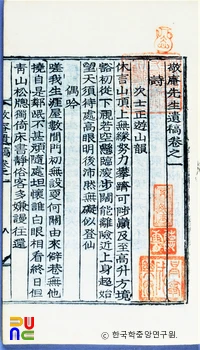

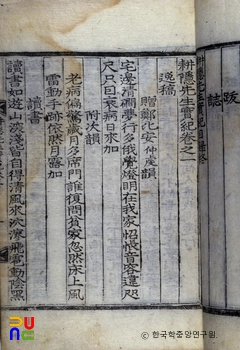

「계축일기(癸丑日記)」는 조선 중기 작자 미상의 궁중 일기이다. 1책의 한글 필사본으로 원제목은 ‘계튝일긔’이다. 인목대비(仁穆大妃) 폐비 사건이 시작되었던 1613년(계축년, 광해군 5)을 기점으로 하여 일어난 궁중의 비사(秘事)를 인조반정(仁祖反正) 뒤 인목대비의 측근 나인 또는 그 밖의 사람이 기록한 일기 형식의 글이다. 「한중록(恨中錄)」·「인현왕후전(仁顯王后傳)」과 더불어 우리나라 3대 궁중 문학의 하나이다.

1책 필사본으로 원제목은 ‘계튝일긔’이다. 인목대비(仁穆大妃) 폐비 사건이 시작되었던 1613년(계축년, 광해군 5)을 기점으로 하여 일어난 궁중의 주1를 인조반정(仁祖反正) 뒤 인목대비의 측근 나인 또는 그 밖의 사람이 기록한 일기 형식의 글이다. 작자에 대해서는 종래의 통설인 인목대비의 측근 나인이라는 설 외에도 인목대비 자작설, 정명공주(貞明公主)와 그의 나인들의 합작이라는 설, 계축옥사(癸丑獄事)의 관련자가 아닌 제3자라는 설 등이 있다.

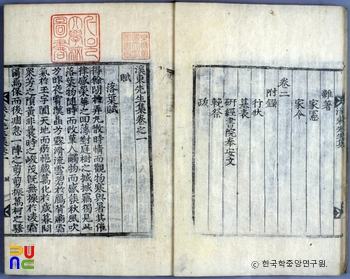

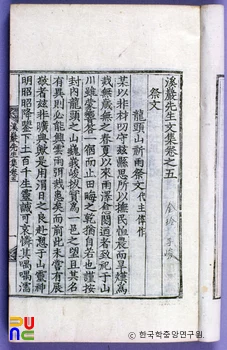

필사본으로는 낙선재본(樂善齋本) 「계튝일긔」와 홍기원본(洪起元本) 「서궁일기(西宮日記)」 두 가지가 전해진다. 그런데 두 책 모두 원본이 아니며, 내용을 비교해 보면 이전에 원본이 있었음이 확실하다. 또한 「서궁일기」의 내용이 「계축일기」 외에 다른 것이 합철되어 있어 완전한 이본이라고도 할 수 없다. 또 이긍익(李肯翊)의 『연려실기술(燃藜室記述)』에도 「서궁일기」가 나오는데, 그것은 현존 「서궁일기」와는 다르며 현존 「계축일기」와 같은 이본이 아니었던가 한다. 낙선재본도 6·25전쟁 때 없어졌으므로 『조선역대여류문집(朝鮮歷代女流文集)』에 영인된 것으로 상고할 수밖에 없다.

작품의 내용은 다음과 같다.

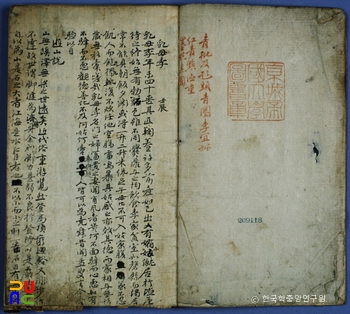

인목대비는 김제남(金悌男)의 딸로 19세 때 51세인 선조의 계비(繼妃)가 되어, 선조 36년 정명공주를 낳고, 선조 39년 영창대군(永昌大君) 의(㼁)를 낳았다. 첫째 부인 박씨(朴氏)에게는 혈육이 없었다. 선조는 후궁들의 몸에서 자녀를 두었는데, 공빈 김씨(恭嬪金氏)의 소생인 둘째 아들 광해군이 일찍 세자가 되어 세력을 잡았다. 그러나 광해군은 항상 영창대군을 의식하였고, 선조가 57세로 죽자 광해군은 즉위하여 친형 임해군(臨海君)을 죽였다.

그 뒤 무옥사건(誣獄事件)은 계속 일어났고, 광해군의 의심하는 병은 더욱 심해졌다. 계축년에 서양갑(徐羊甲)이 발단이 된 계축옥사(癸丑獄事)가 일어났다. 그 사건으로 당시 명문의 서자들이 천대 받음에 반항을 하고 무리를 모아 폭력단을 이루어 재물을 빼앗다가 포도청에 잡혔다. 이때 이이첨(李爾瞻)이 그 무리 중의 한 사람인 박응서(朴應犀)를 꾀어서 김제남이 영창대군을 추대하여 배반을 꾀한다고 거짓으로 꾸미어 고소하였다.

그런 조작극으로 김제남 부자와 영창대군은 참혹한 죽음을 당하고, 인목대비는 서궁인 덕수궁 안에 있는 경운궁(慶運宮)으로 쫓겨나 폐비가 되는 사건으로 비화되었다. 그 뒤 인목대비는 갖은 고초를 겪으면서 청춘을 다 보낸 뒤 11년 만에 인조반정으로 복위되었다.

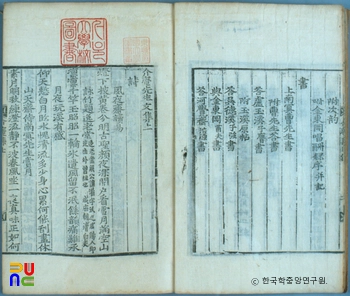

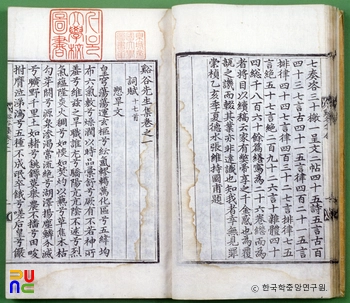

「계축일기」의 문학적 가치는 「한중록(恨中錄)」· 「인현왕후전(仁顯王后傳)」과 더불어 3대 궁중 문학으로서 소설 문학의 발달에 크게 이바지했다는 점이다. 그 밖에 궁중 비사를 그려 일반 백성과 후세 사람들에게까지 그 내막을 알게 하여 후일을 징계하는 역사적 가치도 있다.

이 작품은 작자가 섬세한 여인인 만큼 궁중 생활을 속속들이 파고들어서, 조선 중기의 궁중에서 전개되는 인정·풍속·생활상을 순우리말을 사용하여 사실적으로 서술하였다. 또한 중후하고 법도에 맞는 궁중어와 문체를 구사하여 서사 장르로서 조선 중기 궁중 문학을 대표한다고 하겠다. 한편 「계축일기」 연구에서 작자 문제, 장르 규정은 현재에도 논쟁거리이다. 작자에 대해서는 인목대비를 포함하여 사건에 직간접적으로 관련된 인물들, 인조반정 이후의 제3자라는 설 등이 있다. 그리고 작자의 성격에 따라 이 작품을 궁중 일기, 수필 문학, 역사소설 등의 장르로 규정하고 있다.