동포휘언 ()

14책. 필사본.

권두에 『국조보감』 · 『역옹패설』 · 『용비어천가』 · 『태평한화(太平閑話)』 · 『용재총화(慵齋叢話)』 · 『석담일기(石潭日記)』 · 『어우야담(於于野譚)』 · 『지봉유설(芝峰類說)』 등 110종의 인용서목(引用書目)이 있다.

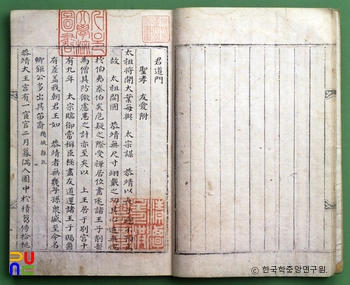

제1∼3책은 군도문(君道門), 제4·5책은 신도문(臣道門), 제6·7책은 이부문(吏部門), 제8·9책은 예부문(禮部門), 제10책은 병부문(兵部門), 제11책은 형부문(刑部門), 제12∼14책은 인사문(人事門) 등으로 구성되어 있다.

군도문에는 성효(聖孝) · 후비(后妃) · 폐비(廢妃) · 종실(宗室) · 척리(戚里) · 치도(治道) · 숭유(崇儒) · 양사기(養士氣) 등의 항목으로 구성되었다. 태조로부터 효종에 이르기까지 역대 임금의 효성에 관한 기사, 태조 때 원경왕후(元敬王后)가 정도전(鄭道傳) · 이방간(李芳幹)의 난 등에 얽힌 비화, 성종에서 숙종까지 역대 임금의 훌륭한 치적과 유학을 장려한 사실, 세종에서 숙종까지 사기를 진작시킨 정책에 관한 기록들이 수록되어 있다.

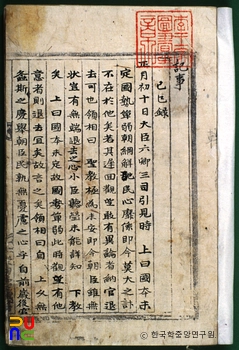

신도문에는 신도 · 군신제우(君臣際遇) · 환도(宦途) 등의 항목에 이황(李滉)의 언행록, 조식(曺植)의 상소문, 조광조(趙光祖)의 행적 등 신하로서의 당연한 도리, 태종과 하륜(河崙), 효종과 송시열(宋時烈)과의 관계, 하연(河演)과 남지(南智)를 예로 들어 선후배간에 관작의 고하가 서로 바뀌는 예 등을 연대순으로 모아놓았다.

이 부문에는 또한 태종과 허조(許稠), 숙종과 김수항(金壽恒)을 예로 든 용인(用人)에서 호당(湖堂) · 방백(方伯) · 문임(文任) 등의 항목이 있다.

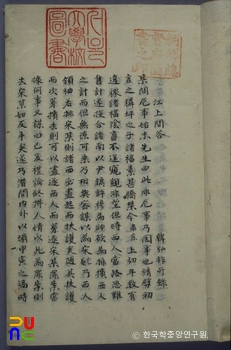

호부문에는 전정(田政) · 시장(市場) · 화폐(貨幣) · 진휼(賑恤) 등, 예부문에는 묘사(廟社) · 음악 · 전례(典禮) · 조의(朝儀) · 사대(事大) · 과거 등, 병부문에는 병제(兵制) · 변비(邊備) · 마정(馬政) · 전선(戰船) 등의 항목으로 구성되었다.

형부문에는 법금(法禁) · 적몰(籍沒) · 혁읍(革邑) 등, 인사문에는 학문 · 제행(制行)에서 씨족(氏族) · 가법(家法) · 화복(禍福) · 응보(應報) · 잡고(雜考) 등의 항목에 관한 기사들을 연대순으로 엮어놓았다.

우리나라의 역대 고사를 부문별로 수록한 책으로 정치 · 사회 · 제도 · 문화 · 풍속 등을 연구하는 데 참고자료가 된다. 규장각도서에 있다.