만구문집 ()

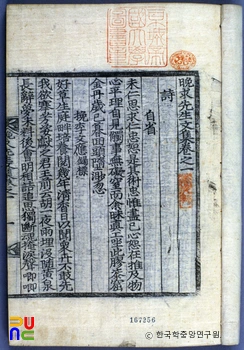

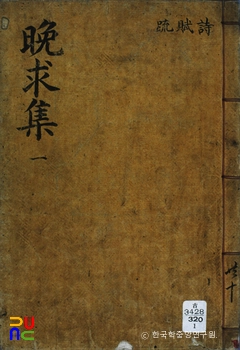

『만구문집(晩求文集)』은 조선 후기부터 대한제국기까지 생존한 학자 이종기(李種杞, 1837~1902)의 시가와 산문을 엮어 간행한 시문집이다. 1907년(고종 44)에 목판으로 간행하였다. 김흥락(金興洛)과 허전(許傳)에게 사사(師事)한 구한말 이종기의 시문과 성리학 관련 글을 통해 19세기 후반 영남 지역 유림의 문학 작품 창작 및 학문 활동의 일단을 살펴볼 수 있다.

『만구문집(晩求文集)』은 원집 17권 9책, 목록 1책, 속집 8권 4책, 도합 14책으로 구성되어 있는 목판본이다.

원집은 권1·2에 시 · 만사 335수, 부(賦) 1편, 소(疏) 2편, 권37에 서(書) 399편, 권810에 잡저 13편, 서(序) 40편, 기(記) 46편, 권11에 발(跋) · 자사(字辭) · 잠(箴) · 명(銘) · 찬(贊) · 상량문 · 애뢰문(哀誄文), 권12·13에 축문 · 제문 · 비명 · 묘지명, 권14~17에 묘갈명 · 묘표 · 행장 · 유사 · 전(傳) 등을 수록하고 있다.

소(疏) 가운데 「양현청무소(兩賢請廡疏)」는 김종직(金宗直)과 김일손(金馹孫)의 문묘 주1을 청하는 상소이다. 「의척사소(擬斥邪疏)」는 김홍집(金弘集)이 일본에 사신으로 갔다가 『야소학(邪蘇學)』이라는 책을 가지고 돌아와서 발간 · 배포하려 하고, 또 청나라 사람 주2이 ‘야소학’을 전파시킨 데 대해 주3를 국법으로 배척하자는 내용이다.

서(書) 가운데 허전(許傳) · 이원조(李源祚) · 이진상(李震相) 등과 주고받은 편지는 주4가 많은데, 태극동정설(太極動靜說)과 이기설(理氣說)을 조목조목 열거한 문목(問目)이다. 그 밖에 동문인과 제자들에게 예설, 성리학에 대한 논설, 경서에 관해 학문적으로 질의한 문목에 답한 편지도 많다.

잡저 가운데 「유선석록(遊禪石錄)」은 선석암(禪石庵) 주5에 참석한 주6와 주7에서 문인들 간에 문답한 내용을 수록한 것이다. 사단칠정은 모두 주8이라는 변론을 주9 · 이황(李滉) · 기대승(奇大升) · 이이(李珥) 등의 논설을 인용해 자신의 견해를 피력한 것이다.

그 밖에 「사칠개기발이승지변(四七皆氣發理乘之辨)」 · 「비양자근태극도해문답(批楊子根太極圖解問答)」 · 「독한주집이장통서차의(讀寒洲集李丈通書箚義)」 · 「이기선후주종편전설(理氣先後主從偏全說)」 등이 있다.

속집은 권1에 시 94수, 권2~6에 서(書) 312편, 권7에 잡저 10편, 서(序) 7편, 기(記) 1편, 발(跋) 7편, 권8에 상량문 · 애사 · 고문(告文) · 제문 · 비명 · 묘지 · 묘갈 · 묘표 · 행장 등을 수록하고 있다.

시는 주10, 감회를 읊은 시와 함께 하봉조(河鳳朝) · 정주석(鄭周錫) · 박해용(朴海容) · 이진상(李震相) · 이인한(李寅漢) · 박규현(朴奎鉉) 등에 대한 만시를 수록하고 있다.

서(書) 가운데 「답서도사(答徐都事)」는 서찬규(徐贊奎)가 질의한 주11의 학설〔心則理說〕에 대해 설명한 것이고, 「답김수장문목(答金壽章問目)」은 김태민(金泰玟)이 질의한 양체(養體)와 양지(養志)에 대해 답한 것이다. 「답박경소문목(答朴景卲問目)」은 박규복(朴奎福)이 질의한 성인의 주12과 일식 · 월식에 대해 답한 것이다.

잡저는 최영신(崔永臣) · 최정동(崔鼎東)과 함께 적상산(赤裳山)을 유람하고 지은 「유적상록(遊赤裳錄)」, 최대규(崔大圭)가 지은 지비잠(知非箴)을 보고 지은 「지비잠(知非箴)」 등을 수록하고 있다. 상량문은 「반암재상량문(盤巖齋上樑文)」과 구로재(九老齋) 중건 때 지은 것이다.

원집은 국립중앙도서관, 서울대학교 규장각한국학연구원, 연세대학교 도서관, 성균관대학교 존경각, 동국대학교 도서관, 계명대학교 동산도서관, 전주대학교 도서관, 영남대학교 도서관 등에 소장되어 있다. 속집은 국립중앙도서관, 서울대학교 규장각한국학연구원, 고려대학교 도서관, 성균관대학교 존경각, 계명대학교 동산도서관, 부산대학교 도서관, 영남대학교 도서관 등에 소장되어 있다.