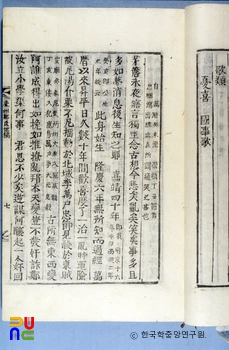

상덕총록 ()

현전하는 권2의 내용을 보면 다음과 같다. 영조 때의 문신 김상철(金尙喆)의 아들 김우진(金宇鎭)이 홍국영(洪國榮)의 역모에 연루되어 제주도에 유배되었는데, 1791년 김상철이 죽자 그를 풀어 주고 돌아가 장례를 치르라고 한 데서부터 시작된다.

그 뒤 1792년 겨울, 채제공이 천주교의 진산사건(珍山事件)으로 일시 장단(長湍)에 부처되었다가 그 해 동짓날 돌아올 때, 정조가 홍제원 · 모래고개[沙峴]를 거쳐 서울로 오는 길목마다 발발이 사람을 보내어 안부를 묻는 일, 정조가 사도세자(思悼世子)의 능을 수원 현륭원(顯隆園)으로 옮기고 화성 성역(城役)을 시작하면서, 그 일을 채제공에게 맡긴 일 등이 수록되어 있다. 이를 통하여 볼 때, 정조가 채제공을 매우 신임했음을 알려 준다.

그러나 무엇보다도 이 글에 사도세자에 대한 정조의 통한이 채제공의 시각을 통해 넘쳐흐르고 있다는 점이 두드러진다. 정조가 사도세자의 능을 옮기고 통곡하는 모습을 “천원(遷園)하실 때에 우러러 우리 성상의 입으신 바 옷소매에 눈물이 흘러 피되어 점점이 붉어 젖으심을 보오니.” 하고 기록한 대목에서 이러한 모습을 볼 수 있다.

그리고 영조가 사도세자를 죽인 뒤 아무도 모르게 채제공에게 써 준 ‘금등(金滕)의 문자’에 대해서도 약간 밝히고 있다.

이 글은 「한중록」 · 「의유당관북유람일기」와 더불어 품격 높은 여류 문학의 하나로, 사도세자의 죽음과 정조 시대의 정치를 이해하는 데 귀중한 문헌적 가치를 지니고 있다. 원본은 충청남도 청양군 화성면 채수용가(蔡洙用家)에 소장되어 있다.

국가유산으로서 가치를 인정받아 2018년 9월 10일 경기도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다.