염색 ()

염색은 색소가 있는 염료나 안료를 사용하여 실이나 옷감, 종이, 가죽 등의 피염물에 색을 물들이는 것을 말한다. 염색에 사용되는 염료는 천연염료와 합성염료로 나뉜다. 천연염료는 기원에 따라 동물성, 식물성, 광물성 염료로 나뉘는데, 이중 식물성 염료가 대부분이다. 인류는 지역적, 지리적, 기후적 조건에 따라 자신만의 색채 문화를 발전시켜 왔다. 21세기에는 기후 위기와 환경 파괴 문제를 해결하려는 노력 속에서 친환경적인 천연 염색 공정과 버려지는 천연 재료를 활용한 천연 염색 연구가 더욱 관심 받을 것으로 기대된다.

인류는 오래전부터 자연에서 추출한 천연염료를 사용해 왔다. 염색의 기원에 대해서는 명확히 밝혀지지 않았지만, 일반적으로 신석기 문명 발상 지역의 하나인 인도의 모헨조다로 유적(BC 3000년~BC 주7에서 발견된 주11 염색 천을 염색의 기원으로 보는 시각이 우세하다. 그러나 염색의 범위를 옷감을 주8에 담궈 염색하는 것에 국한하지 않고, 채색 초기 단계에 안료로 사용된 흙이나 돌 등의 광물성 염료를 포함시킨다면 염색은 인류의 역사와 함께 시작해 문명의 발상지를 따라 그들의 정서와 사상을 융합하여 발전한 문화라고 볼 수 있다.

고대인들은 악마를 쫓거나 질병, 해충 등으로부터 자신의 몸을 보호하기 위해 염색된 천을 몸에 걸치기 시작했다. 이후 사회가 복잡해짐에 따라 사회적 계급이나 빈부의 차이가 나타났고, 종교적 · 민족적 상징이나 감정 표현에 색이 이용되었다.

인도에서는 주9에서 청색의 염료인 주10를, 이집트에서는 꼭두서니의 뿌리에서 추출한 빨간색을, 페니키아 지방에서는 뿔고동의 조개에서 보라색을 얻었다. 약 3,000년 전에는 아라비아와 인도 지역에서 나무에 기생하는 주12으로 홍색의 염료가 만들어졌으며 페르시아 및 근동에서는 수목에 기생하는 주13에서 보라색 염료를 추출하여 사용한 것으로 알려져 있다. 15, 16세기경에는 인디고, 레드우드 등의 염료가 동양에서 서양으로 전해졌고, 17세기에는 서인도 주14의 연지충, 로그우드 등의 염료가 사용되었다.

1856년 영국의 윌리엄 퍼킨(William H. Perkins)이 석탄에서 얻은 최초의 주15인 아닐린 주16를 발견하기 전까지는 세계적으로 어느 민족이든 자연으로부터 색채를 얻는 천연 염색이 염색의 유일한 방법이었다. 이때까지는 지리적 · 환경적 요인에 따른 천연염료의 종류와 염색 방법에 차이만 존재하였다.

1856년 합성염료가 개발되기 이전에는 자연의 재료를 구해서 인위적인 합성의 과정을 거치지 않고 색소를 추출하여 염색하는 방법을 사용해 왔다. 합성염료와 구별되는 천연염료의 종류는 색소를 가지고 있는 물질, 즉 주4의 기원에 의한 분류, 염색성에 의한 분류, 색상 계열에 따른 분류 등이 있다.

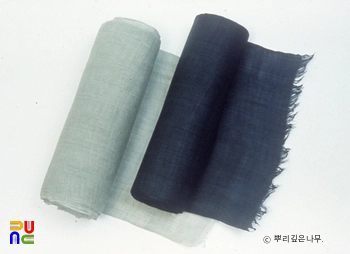

가장 일반적인 분류 기준은 염료의 기준을 식물성, 동물성, 광물성으로 분류하는 것이다. 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매 등의 식물성 염료에는 주17, 주18, 주19, 주20, 주21, 밤나무, 주22 , 주5 등이 있다. 동물의 몸이나 그 분비물로부터 색소를 얻을 수 있는 동물성 염료에는 주23, 락(lac), 티리안 퍼플(Tyrian purple) 등이 있다. 황토나 머드와 같이 다양한 색채를 갖고 있는 흙과 돌 속에 함유된 금속 주24, 즉 무기 주25의 착색을 이용한 광물성 염료에는 황토, 주26, 주(朱), 주27 등이 있다.

염색성에 따른 구분은 하나의 염료에서 한 계통의 색을 얻을 수 있는 쪽, 치자, 주28의 경우인 단색성 염료와 소목이나 주29, 괴화처럼 매염제에 의해서 발색하고, 매염제의 종류에 따라 다양한 색으로 변화하는 다색성 주30로 한다.

색상 계열로 염료를 분류하면, 황색 계열에는 치자, 괴화, 울금, 황벽, 황련, 대황 등이 있고, 적 · 자색 계열에는 주31, 소목, 꼭두서니, 자초 등이 있다. 청색 계열은 쪽, 주32, 갈 · 흑색 계열에는 주33, 밤송이, 도토리 주34, 뽕나무, 연자각, 느릅나무껍질 등이 있다.

『삼국지(三國志)』 위지 동이전 고구려 편에 의하면, “10월에는 동맹이라는 제천 행사가 열렸는데 이때 의복은 금은으로 장식한 주35를 입었다”고 한다. 금수(錦繡)는 채색의 무늬 있는 비단에 아름다운 수(繡)를 놓은 비단이었다. 또한 『주서(周書)』에 따르면 관모(冠帽)는 소골(蘇骨)을 많이 썼는데, 자라(紫羅)로 만들었다고 한다. 이로 미루어 보라색 염색을 한 비단을 생산하고 있었음을 알 수 있다. 또한 이미 삼국시대 이전에 염색 기술이 발달하였음을 알 수 있다.

삼국시대에는 모든 공예의 발달과 함께 염직 공예가 상당 수준 발달하였다. 봉건 주36에서 염직물은 왕실이나 귀족 계층의 권위와 미적 욕구를 나타내기 위한 공예로 발달하였고, 대외 교역에서도 중요한 예물로 사용하였기 때문에, 관영 공장을 중심으로 하여 전문 장인들이 기술적 숙련과 경험을 쌓도록 하였다.

신라의 직관에는 염색을 전문적으로 관장하던 부서가 설치되어 있었다. 염료를 거두어들이는 찬염전(撰染典)이 있었으며, 홍화 등 붉은색을 염색하는 홍전(紅典), 소목으로 염색하는 소방전(蘇房典), 그 외의 색을 염색하는 채전(彩典), 직물을 세탁하고 표백하는 표전(漂典), 직물을 정련하는 폭전(曝典) 등으로 분업화하였다. 이들 관청에는 염궁(染宮)의 모(母) 11명을 비롯하여 각 부서에 전업적 수공업자가 주37 염색을 담당하였다.

백제 역시 관영 공장에 의해 염직업이 이루어졌는데 일반 관청인 외궁(外宮)에 주부(綢部)를 두어 직조 수공업을 조직, 운영하였다. 주부에서는 신라와 같이 직조 및 염색의 전문 장인을 두어 수준 높은 염직물을 생산하였다. 고구려 벽화 중에 인물들이 착용한 의복 중에는 주황색이나 소색 바탕에 검은색으로 작은 점무늬, 주38 등이 연속적으로 시문되어 있는 것을 볼 수 있는데, 이는 직조에 의한 문양이라기보다는 염색에 의한 문양으로 보는 것이 일반적이다.

삼국시대의 염색법은 크게 주39, 주40, 침염(浸染)으로 나눌 수 있다. 날염으로는 붓으로 물감을 칠하여 문양을 그리는 채회염(彩繪染)과 무늬를 새긴 목판에 주41을 묻혀 무늬를 찍는 인염(印染)이 있다. 『북사(北史)』의 “신라의 의복은 고구려와 백제와 같은데 주42은 소견에 그림을 잘 그렸다.”는 기록에서 삼국 모두 채회염이 있었음을 알 수 있다. 또한 흥덕왕 복색금제에는 6두품녀의 고(袴), 상(裳), 표(裱)에 금은니를 금했다는 기록이 있어 금은니도 채회염과 인염의 재료로 사용되었다는 것을 알 수 있다. 주43와 같은 얇고 반투명한 견직물에 금으로 그림을 그리거나 찍어서 화려한 무늬를 넣은 것이다. 그 밖에 진덕왕 5년 당나라에 보냈다는 금총포(金總布)도 금으로 찍은 주44으로 추정된다. 현존하는 유물은 호암박물관에 소장된 통일신라의 화금 대방광불화엄경변상(大方廣佛華嚴經變相)이 있다.

방염 기법에 의한 염색은 힐염(纈染)과 주1, 주2, 주3 등이 있다. 이 중 교힐은 실로 직물을 묶은 다음에 염액에 담가 부분적으로 염색이 되지 않도록 하는 것이다. 협힐은 문양을 새긴 두 조각의 판 사이에 직물을 삽입하여 염색하는 방법이며, 납힐은 직물에 납으로 무늬를 그려 염색한 후 납을 제거하는 방법이다. 『한원(翰苑)』에 “고려에서는 금(錦)을 직조하는데 자색 바탕에 힐문한 것을 가장 상품으로 치며, 다음으로 오색금, 그 다음으로 운포금이다”라고 하여 금에 힐문한 것을 가장 상품으로 여겨서 오색금이나 운금포보다 높이 쳤다. 흥덕왕 복식금제에도 오두품녀의 고(袴), 상(裳), 주45에 협힐을 금할 정도로 협힐염은 귀족 계층에서 유행했던 염색법이다.

침염법은 실이나 직물을 염액에 담궈 동일한 색으로 염색하는 방법으로 실을 먼저 염색하는 선염법과 직물로 짠 다음에 염색하는 후염법이 있다. 당시의 직물 중에 금이나 이색릉(二色綾) 등은 먼저 오색사로 물들여 무늬를 짠 선염법으로, 면주와 견은 후염법으로 염색하였다. 침염은 견직물 이외에 계(罽), 주46, 색전(色氈)과 같은 모직물과 가죽 염색법도 상당 수준이었다.

삼국시대의 대표적인 색상으로 고구려는 자(紫), 청(靑), 강(絳), 비(緋), 적(赤), 황(黃), 오(烏)이며, 백제는 자(紫), 조(早), 적(赤), 청(靑), 백(白)이다. 신라와 통일신라는 위의 색 이외에 흑(黑), 벽(壁), 표(縹), 취(翠), 주47, 자황(赭黃), 홍(紅), 황설(黃屑), 자분(紫粉), 멸자(滅紫) 등으로 색감이 다양하다.

고려시대에도 전 시대와 마찬가지로 침염은 물론 방염과 날염도 이루어졌다. 단지 반복되는 과정에서 색상의 다양화와 견뢰도가 향상되었을 것이다. 또한 힐염이 보다 정교해졌으며, 금박 기술은 더욱 발달되어 외국에 보내는 교역품으로도 사용되었다. 고려시대는 제직법이 발달되었기 때문에 삼국, 통일신라에 비하여 힐염이나 채회염에 의해 문양을 만들기보다는 선염된 실로 직조하는 방법이 보편적이었다. 중국 송대 『계림지』에는 “고려 사람은 붉은빛과 보랏빛 물들이기를 묘하게 하고, 자적(紫赤) 빛은 중국보다 훨씬 뛰어나다”라고 기록되어 있다. 『고려사』에 의하면 소목도 중요한 염료로서 외국에서 다량 수입하였으며 황색 염색은 산뽕나무와 치자를, 갈색은 지황을 사용하였고, 몽고에서도 자초, 홍화, 쪽, 주48 등의 염료를 요구했다.

침염에 의한 색상은 전 시대에 비하여 전반적으로 늘었으며 붉은색과 황색 계통이 두드러지게 많아졌다. 특히 고려는 자초로 자색염이 유명했기 때문에 자라(紫羅)는 원나라에 보내는 예물 중 대표적인 것이었다.

고려시대에는 염색을 관리하던 도염서(都染署)가 있어 전문 장인을 두고 각각의 색을 염색하는 일을 맡아 했다. 이들은 신라시대 염궁, 소방전에 소속된 모(母)와 같이 전적인 주49 행태에서 벗어나 일종의 주50를 받는 주51의 형태로 전환되어 수공업 제도의 발전된 형태를 이루었다.

조선시대는 중앙집권적 봉건 주52로서 엄격한 계급적 신분 차이가 전 시대에 비하여 더욱 심화되었다. 계속되는 복식금제는 서민들이 다양한 색상과 문양을 사용하는 것을 금하였으므로 염색은 양반 계층을 대상으로 발전되었다. 조선 전기의 염직업은 관장제 수공업으로 발전되었으며, 민간 차원의 염색은 자급자족의 목적으로 소규모로 이루어졌다.

조선 초기에는 공조(工曹)에 소속되어 있는 각종 장인 중 염색을 담당하는 염공은 주53, 주54, 주55, 채색 안료를 만드는 주56, 주57 등이 있었다. 이와 같이 관이 주도하던 염장 제도는 후기에 내려오면서 사염장인(私染匠人)의 증가에 따라 인원수가 감소되어 가다가 정조 13년(1789) 각 관청에 소속되어 있던 각종 장들이 폐지되었다.

조선시대에는 침염하여 한 가지 색으로 염색하는 것이 많아졌다. 이전 시대의 힐염에 의한 문양염은 감소되었으나 조선 후기에는 금박을 많이 했다. 조선시대 궁에서 사용하던 주58와 깃발 중에는 안료를 사용하여 직접 그림을 그린 채회염 직물이 많이 남아 있다. 조선시대에는 인염(印染) 기술이 특히 발달되어 문양을 조각한 목판인 능화판(菱花板)으로 직물이나 종이 등에 날염하기도 하였으며, 보자기에 인염을 하여 문양을 표현하였다.

조선시대에는 세계적으로 '친즈(Chintz)'라고 불리는 문양 염색 기법이 발달하였는데, 동아시아에서는 화포(花布, 주59라고 불리었다. 화포는 주로 면직물에 하는 염색으로 인도를 중심으로 발달되어 세계 각지로 퍼져나간 문양 염색 기법이다.

침염법에 관해서는 『규합총서(閨閤叢書)』, 『임원경제지(林園經濟志)』, 『상방정례(尙方定例)』 등에 기록되어 전해지고 있다. 침염에 주로 사용된 염료는 적색계에 홍화, 꼭두서니, 소목, 자색계에는 자초, 청색계에는 쪽풀, 황색계에는 울금, 치자, 괴화, 황벽, 황련, 갈색계에 뽕나무, 갈매 등이다. 색을 선명하게 발색시키거나 주60를 높이기 위해 매실, 백반, 오미자, 노린재나무 재, 주61와 같은 조제를 사용하였다. 특히 조선 초기부터 상의원 등의 관장제 수공업소에서 중요하게 다루어진 염료는 홍화, 자초, 소목, 쪽, 괴화, 울금 등이다. 염색법은 문헌에 따라 약간의 차이는 있지만 거의 유사하다.

1856년 윌리엄 퍼킨이 합성염료 개발에 성공한 이후, 우리나라 역시 1885년 원산항이 개항하면서 다량의 합성염료가 수입되어 종래의 쪽 · 홍화 · 감물 등이 염색물의 대종을 이루어 온 가내 염색 수공업에 일대 혁명이 일어났다. 1886년 2월 22일 『한성주보』 4호에 실린 세창양행의 광고를 보면, 수입된 각종 서양 옷감들과 함께 각색 염료를 판매하는 광고가 실려 있다. 또 1892년 광고에는 쪽염을 대신하는 합성 인디고와 왜청이 수입되어 판매되었으며 꼭두서니 염액도 액상으로 추출하여 두 병에 15냥 정도 가격으로 주6 천연염료에 비해 염색 과정이 간단한 합성염료가 보급되면서 번거롭고 비능률적인 작업 과정을 거쳐야 하는 재래의 천연 염색은 점차 쇠퇴하기 시작하였다. 1950년대에는 6·25 전쟁을 겪으면서 합성염료가 대중화되어 천연 염색은 단절되었다.

수천 년에 걸쳐 이용되어 온 천연염료는 원료의 채취가 제한적이고 염료 추출 과정이 복잡하며 염색 방법도 복잡해서 노동력이 많이 들었다. 퍼킨이 붉은 보라색 염료인 모브(mauve: Anilin purple) 합성에 성공한 이래, 유기 합성 주62의 진보에 따라 인디고(indigo) · 주63 등의 주요 천연염료도 합성염료로 대체되어 갔다. 그러나 150여 년이 지난 지금 합성염료의 사용으로 인한 폐해는 날로 심각해지고 있다. 또한 문명이 발달하고 생활 수준이 향상되면서 환경과 건강에 대한 관심 증대, 소비의 개성화 · 다양화 · 고급화의 욕구는 천연 염색에 대한 관심을 높이고 있다. 이러한 흐름에 따라 일본을 비롯한 유럽 선진국들에서도 환경 친화적인 식물 주64에 대한 관심이 높아졌고, 아울러 천연염료의 단점인 낮은 견뢰도를 향상시키기 위한 많은 연구가 계속 진행되고 있다.

1970년대 초부터 학계를 중심으로 전통 천연 염색을 복원시키려는 노력이 시작되었다. 1977년에 멸종되었던 쪽 씨를 일본의 도구시마현[德島縣]에서 들여와 잊혀졌던 쪽 염색 방법을 재현해 냈다. 1980년대에는 개인적인 차원에서 천연 염색을 연구하는 성파스님, 이병찬, 이양섭과 같은 선구적인 천연 염색가들이 등장하였다. 1990년대 중반이 되면서 학계의 연구는 복원된 천연 염색 기술을 실용화시키기 위한 연구로 바뀌었고, 이때부터 정부의 지원이 시작되었다. 한편 천연 염색을 소재로 한 방송과 전시회는 대중의 관심을 불러일으켰고, 천연 염색 공개 강좌와 함께 관련 서적의 출판 등을 통해 대중화가 가속화되었다. 천연 염색 관련 상품을 생산하고 판매하는 업체들이 생겨났다. 2000년대에 들어서면서는 천연 염색 대량 생산 기술이 개발되고, 업체들도 늘어났다. 또한 일부 천연 염색 작가들을 중심으로 하던 천연 염색 전시회와 교육이 대중적 · 전국적으로 확산되면서 천연 염색이 체험 학습과 각종 다양한 행사에서 주요한 프로그램으로 제공되었다. 2010년대 중반부터는 기후 위기와 환경 파괴에 대한 경각심이 고조되면서 나이키, 뉴발란스, H&M 등과 같은 세계적인 브랜드에서 천연 염색 제품을 출시하고 있다. 21세기에는 인류에게 닥친 기후 위기와 환경 파괴 문제를 해결하려는 노력 속에서 친환경적인 천연 염색 공정과 버려지는 천연 재료를 활용한 천연 염색 연구가 더욱 관심받을 것으로 기대된다.