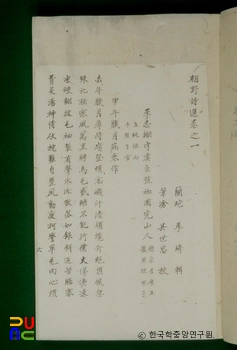

조야시선 ()

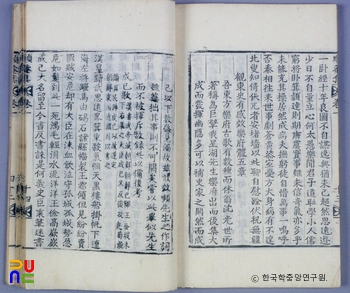

규장각에 후사본 4권 2책이 소장되어 전한다. 곤(坤)책 뒤표지 이면에 있는 첨지(添紙)의 내용으로 보면 규장각 소장 필사본은 이준기(李駿基) 구장의 사본을 1940년 3월에 베껴내고 현양섭(玄陽燮)이 교정을 본 것이다. 작품을 시체별로 분류하지 아니하고 연대순 · 작자별로 수록하였다. 작자에 대한 간단한 해설을 붙인 체재로 되어 있다.

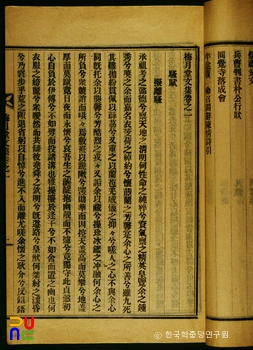

『조야시선』은 홍세태(洪世泰)의 『해동유주(海東遺珠)』, 고시언(高時彦)의 『소대풍요(昭代風謠)』, 옥계시사(玉溪詩社)의 『풍요속선(風謠續選)』, 직하시사(稷下詩社)의 『풍요삼선(風謠三選)』, 장지연(張志淵)의 『대동시선(大東詩選)』으로 이어지는 계열에 속한다.

본래 이기는 장지연 · 장홍식(張鴻植)과 함께 『풍요사선(風謠四選)』의 편찬에 착수하였으나 완료하지 못하였다. 그 대신에 장지연의 『대동시선』이 나온 바 있다. 『대동시선』은 『전당시(全唐詩)』와 『명시종(明詩綜)』의 예를 따라 『동문선(東文選)』 · 『청구풍아(靑丘風雅)』 · 『기아(箕雅)』 등 기왕의 시선집을 통시적으로 정리한 것이다.

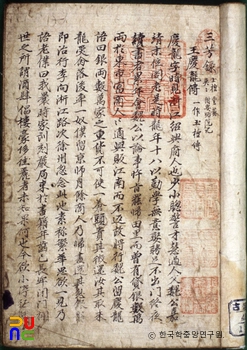

『조야시선』은 편찬자 이기와 동시대 인물들의 시만을 선집한 것이다. 『조야시선』에 수록된 대부분의 시인들은 옥계시사 · 서원시사(西園詩社) · 비연시사(斐然詩社) · 직하시사 · 육교시사(六橋詩社)로 이어지는 이른바 위항문단(委巷文壇)에 속하는 이들이 많다. 또, 강화학파 시인인 이충익(李忠翊), 불우하였던 남인 시인 이학규(李學逵), 정약용(丁若鏞)의 외손인 윤정기(尹廷埼), 한말의 대가인 강위(姜瑋) · 황현(黃玹) · 김택영(金澤榮)의 시도 다수 선록하고 있다.

정만조는 『조야시선』 서문에서 “근대시인으로 마땅히 전하여져야 하되 전하여질 수 없는 사람들의 시를 널리 수집하였다.”라고 하였다. 이기의 선시관(選詩觀)이 지극히 공변된다고 칭하였다.