여항문학 ()

여항문학(閭巷文學)은 조선 후기부터 일제강점기까지 한양을 중심으로 중인 계층에 속하는 여항인(閭巷人)에 의해 이루어진 문학이다. 위항문학(委巷文學)이라고도 한다. 여항인은 경아전(京衙前)과 기술직 중인(技術職 中人)이 주축을 이루는 계층으로, 조선 후기에 경제적 기반을 발판으로 삼아 문화적 역량을 발휘하였다. 여항문단(閭巷文壇)은 17세기에 형성되기 시작하여 18~19세기에 왕성하게 활동하다가 구한말 이후에 쇠퇴하는 과정을 밟아 갔다. 그 뒤 격변기를 거쳐 일제강점기에 이르러서는 문화 운동의 일부를 담당하기도 하였다.

여항문학(閭巷文學)은 위항문학(委巷文學)이라고도 한다.

한문학은 양반 사대부들이 한자를 빌려 그들의 정서와 생활 감정을 표현한 상층 계급의 예술 활동이라 할 수 있는데, 17세기부터 양반 사대부가 아닌 계층인 중인 이하 상인 · 천인까지 포함하는 하급 계층이 한문학 활동에 대거 참여하였다. 19세기에 이르러서는 이들의 한문학 활동이 시단(詩壇)의 큰 흐름을 형성하는 데에까지 이른다. 당시에 양반 사대부가 아닌 계층인 중인 이하 하급 계층을 여항인(閭巷人) 혹은 위항인(委巷人)이라 지칭한 예에 따라 편의상 여항문학 혹은 위항문학이라 지칭하게 된 것이다.

배경

여항인은 경아전(京衙前)[^1]과 기술직 중인(技術職 주2이 주축을 이루는 계층으로 조선 후기에 경제적 기반을 발판으로 삼아 문화적 역량을 발휘하였다. 한양의 중간 계층에 속한 이들이 교육에 투자하여 지식수준을 쌓고, 문화적·예술적 수준이 높은 지식 계층으로 부상하였고, 그 가운데 일부가 학자와 문인, 예술가로 성장하여 위항문학의 핵심적인 담당자로 나섰다. 여항문단(閭巷文壇)은 17세기에 형성되기 시작하여 18~19세기에 왕성하게 활동하다가 구한말 이후에 쇠퇴하는 과정을 밟아갔다. 그 뒤 갑오개혁 · 국권 상실의 격변기를 거쳐 일제강점기에 이르러서는 문화 운동의 일부를 담당하기도 하였다.

활동 내용과 주요 인물들

여항문학 활동은 주로 한시를 매개로 전개되었다. 조선 전기에는 몇몇의 예외는 있었지만, 학계와 문단은 양반 사대부 계층의 전유물이었다. 그러므로 시사(詩社)는 그들만의 조직이고 시집(詩集) 역시 그들의 것이었다. 양반으로 제한된 문원(文苑)의 풍토에 일군의 여항시인(閭巷詩人)들이 등장하게 된 것은 17세기이고 18~19세기에 이르러 본격적으로 이루어진다.

이때에 와서는 여항문학을 통한 신분 상승 운동으로까지 확산되고 고무되어 여항문학 운동의 절정기를 이룬다. 18세기 말 옥계시사(玉溪詩社) 일명 송석원시사(松石園詩社)를 중심으로 전성기를 이룬 여항문학 운동은 19세기 중반 소규모의 시사로 분화·전승되어 여항인들의 정신적 구심점의 구실을 수행하다가, 19세기 말 개항기에 육교시사(六橋詩社)에 이르러서는 개화 운동의 구심점이 되기도 하였다.

여항문학 활동의 내용은 첫째 시사의 조직, 둘째 공동 시집의 발간, 셋째 공동 전기(傳記)를 중심으로 한 중인 역사의 정리로 요약할 수 있다.

시사의 조직은 17세기 말 숙종 때의 임준원(林俊元)을 맹주로 한 낙사시사(洛社詩社)를 필두로 18세기 말 정조 때의 옥계시사의 조직이 본격적인 것이다. 그 맹주는 천수경(千壽慶)이다. 그의 집 송석원(松石園)이 이들 시 주3들의 중심지였기 때문에 ‘송석원시사’로 일컫기도 한다. 옥계는 인왕산에 있던 시내이다. 옥계시사의 주요 동인이던 장혼(張混) · 김낙서(金洛瑞) · 왕태(王太) · 이경연(李景淵) 등이 모두 이 부근에 집중적으로 모여 살면서 돌아가며 시회(詩會)를 열어 상호 분발하며 학문과 덕행을 닦았다. 아울러 봄 · 가을에 좋은 날을 택하여 오늘날의 백일장에 해당하는 백전(白戰)이라는 한시 경연 대회를 열었는데, 수백 명씩 참가할 정도로 성황을 이루었다. 백전은 당대 여항문사(閭巷文士)들의 큰 잔치였으며 여항문학 운동의 핵심이 되었다.

박윤묵(朴允默) · 이의수(李宜秀) · 김태욱(金泰郁) · 노윤적(盧允迪) · 조수삼(趙秀三) · 차좌일(車佐一) 등도 옥계시사의 중요한 시인들이다. 이 중에서 박윤묵 · 조수삼 등은 19세기 중반까지 생존하여 다음 세대 후배 시인들의 정신적 지주가 되었다.

19세기 전반의 소규모 시사들이 분립한 곳도 바로 이 인왕산 기슭이다. 대표적인 시사와 주요 동인을 거론하면 다음과 같다.

서원시사(西園詩社)의 주요 동인은 지석관(池錫觀) · 김의령(金義齡) · 박기열(朴基悅) · 유기성(柳基成) · 조경식(曺景軾) · 박기연(朴基淵) · 김영면(金永冕) · 유정주(劉定柱) 등이다. 비연시사(斐然詩社)의 주요 동인은 장지완(張之琬) · 장효무(張孝懋) · 임유(林瑜) · 고진원(高晉遠) · 유기(柳起) 등이다. 직하시사(稷下詩社)의 주요 동인은 최경흠(崔景欽) · 유재건(劉在建) · 조희룡(趙熙龍) · 이경민(李慶民) · 박응보(朴膺模) 등이다.

1870년대 말 개항 직후에 결성된 육교시사(六橋詩社)가 있다. 육교는 청계천 2가에 있는 일명 수표교(水標橋)의 별칭으로, 청계천 하류에서 여섯 번째 다리라는 뜻이다. 이 장소가 중인 계층의 집단 거주지인 청계천 2가 부근이다. 장소가 한양의 중앙으로 옮겨짐과 동시에 그 주도 인물도 전대의 경아전(京衙前) 중심에서 기술직 중인(技術職 中人)으로 대체된다. 이 육교시사의 맹주는 강위(姜瑋)이다. 그리고 변진환(邊晉桓) · 백춘배(白春培) · 김재옥(金在玉) · 이명선(李鳴善) · 함혜영(咸蕙永) · 배전(裵{文+典}) · 이용백(李容白) · 박승혁(朴承赫) · 유영표(劉英杓) · 이기(李琦) · 고영철(高永喆) · 고영선(高永善) · 고영주(高永周) · 현은(玄隱) · 김경수(金景遂) · 김득련(金得鍊) · 이전(李㙉) · 지운영(池運永) · 지석영(池錫永) · 박영선(朴永善) · 변위(邊煒) · 변정(邊烶) · 김석준(金奭準) · 김한종(金漢宗) · 황윤명(黃允明) 등이 중요한 동인들이다. 이들은 모두 의역중인(醫譯中人) 출신이다.

이전의 시사들은 여항문학 운동을 통해 신분 상승 운동을 꾀했고, 그 구성원들은 여항문사 · 여항시인으로 자족하였다. 그러나 육교시사에 이르러서는 북학(北學)의 종장 김정희(金正喜) 문하에서 성장한 의역중인이 중심이 되었다. 이들은 북학을 사상적 기반으로 하는 여항지사(閭巷之士)로서, 당대의 시무(時務)인 개화에 열중하는 개화파로 부상하였다. 그리고 개항 후의 정국에 중요한 변수로 작용하면서 개화 정책 수행의 막후 역할을 담당하였다.

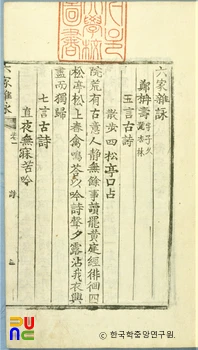

공동 시집 간행의 단초는 1668년(현종 9) 『육가잡영(六家雜詠)』이다. 최기남(崔奇南) · 남응침(南應琛) · 정예남(鄭禮男) · 김효일(金孝一) · 최대립(崔大立) · 정남수(鄭枏壽) 등 여섯 사람의 여항시인들의 작품을 모은 시집이다.

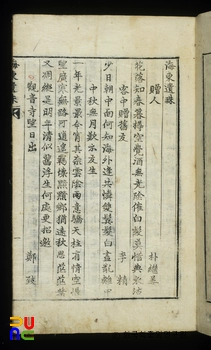

이보다 한 단계 진전된 것이 1712년(숙종 38)에 홍세태(洪世泰)에 의하여 간행된 『해동유주(海東遺珠)』이다. 이는 홍세태가 김창협(金昌協)의 협조를 얻어 10여 년 동안 여항에 널리 구하고 모아 48명의 230여 수의 시를 1책으로 묶은 공동 시집으로 본격적인 여항 시집의 효시가 된다.

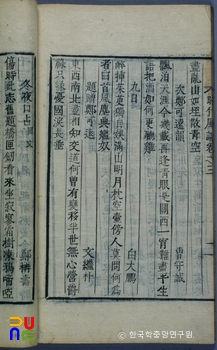

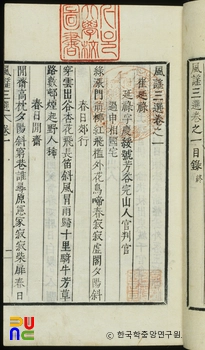

1737년(영조 13)에는 고시언(高時彦)에 의하여 『소대풍요(昭代風謠)』가 간행되었다. 162명의 작품을 시체별로 편집, 9권 2책으로 엮었다. 이를 계기로 환갑마다 공동 시집을 발간하는 불문율이 생겨 60년 후인 1797년(정조 21)에 『풍요속선(風謠續選)』이 간행되었다. 옥계시사의 송석원이 중심이 되어 이루어진 것이다. 333명의 위항시인의 시 작품 723수를 운각활자(芸閣活字)를 사용하여 3책으로 찍어 내었다. 60년이 지난 1857년(철종 8)에 직하시사의 주도로 『풍요삼선(風謠三選)』이 나왔다. 『풍요삼선』은 최경흠 · 유재건이 공동으로 편찬하였다. 『풍요속선』 이후 배출된 305명 시인의 작품을 수집하고 망라하여, 7권 3책으로 된 『풍요삼선』을 편찬한 것이다. 그리고 120년 전에 간행된 『소대풍요』가 이미 멸실되어 가고 있었으므로, 『소대풍요』 100여 본도 중간하였다.

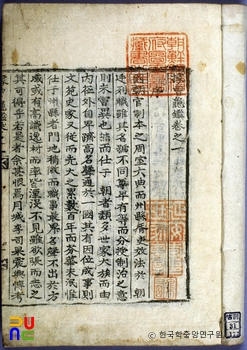

공동 전기의 발간은 공동 시집에 비해 상당히 후기에 이루어졌다. 19세기 중반 직하시사 동인들이 중심이 되어 편찬된 『호산외사(壺山外史)』 · 『이향견문록(里鄕見聞錄)』 · 『희조일사(熙朝軼事)』 등이 그것이다.

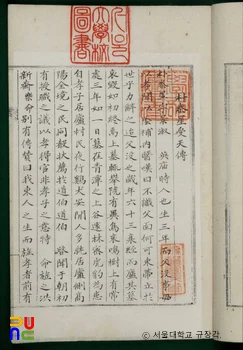

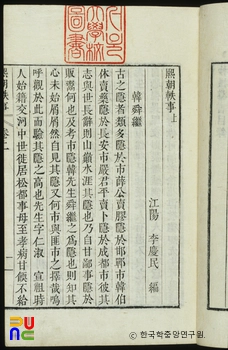

『호산외사』는 ‘호산외기(壺山外記)’로도 표기된다. 조희룡이 1844년(헌종 10)에 간행하였고, 연대순으로 43명의 여항인들의 행적을 정리하여 1책으로 엮었다. 『이향견문록』은 18년 후인 1862년(철종 13)에 같은 직하시사 동인인 유재건이 284항목 308명의 여항인 전기를 10권 3책으로 엮어낸 것이다. 조희룡의 서문과 편자인 유재건 자신의 의례(義例) · 목차 · 인용 서목의 순서로 된 짜임새 있는 체재로 꾸며져 있다. 4년 후 1866년(고종 3) 같은 직하시사 동인 이경민은 자신의 서재인 운강서옥(雲崗書屋) 판으로 『희조일사』 상하 2권 1책을 펴냈다. 『희조일사』는 95명의 여항인들의 집단 전기이다.

이러한 공동 전기의 간행은 공동 시집과는 달리 직하시사 동인들의 개인적 노력의 소산이며, 양반 사대부처럼 본격적인 문집을 낼 여력이 없던 여항인들의 행적을 한데 모아 조명함으로써 후배 여항인들을 분발시키고 격려하는 데에 그 목적이 있었다. 그러므로 공동 시집의 간행과 같은 의미를 가진다. 정사에서 소외된 여항인들이 자신들의 역사를 정리했다는 점에서, 같은 시기에 나온 『규사(葵史)』 · 『연조귀감(掾曹龜鑑)』과 같은 궤를 이룬다.

『규사』는 1859년 대구의 달서정사(達西精舍)에서 간행된 서얼들의 자기 역사의 집대성이다. 『연조귀감』은 향리의 역사서로 월성 이씨(月城李氏)라는 대표적 향리 가문의 3대에 걸친 가사(家史)이다.

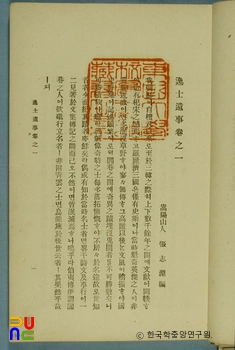

1918년 반상(班常)을 타파하고 평등사상에 입각한다는 취지 아래 통시적 범계급적 편집 방침을 내세운 『대동시선(大東詩選)』이 장지연(張志淵)에 의하여 12권 6책으로 간행된다. 제5책의 9권과 10권에 『풍요삼선』 이후의 여항시인들이 실려 있다. 또 장지연에 의하여 공동 전기 『일사유사(逸士遺事)』가 편집되어 1922년 간행되었다. 이전 시기인 19세기 중엽의 『호산외사』 · 『이향견문록』 · 『희조일사』 세 가지 책을 재편집한 것이다. 그 이후의 인물은 전혀 정리하거나 수록하지 않았다.

18세기 이래로 여항문학 운동과 주4을 통하여 신분 상승을 도모하던 여항인을 포함하는 중인 계층은, 새로운 사회 계층으로 부상하고 퇴색해 가는 양반 사대부 문화를 대체하는 중인 문화를 키웠다. 그들은 갑오개혁 · 국권 상실의 격변기를 거쳐 일제강점기에 이르러서도 문화 운동의 일부를 담당하였다.

평가

한양의 중간 계층에 속한 여항인들은 교육에 투자하여 지식수준을 쌓으면서 문화적‧예술적 수준이 높은 지식 계층으로 부상하였다. 그 가운데 일부가 학자와 문인 · 예술가로 성장하여 여항문학의 핵심적인 담당자로 나섰다. 조선 후기에 부각된 특수한 문학사적 실체로서 여항문학은 사대부 문학에 맞서는 독특한 위상을 지닌다.

여항단의 활성화가 문단에 가져온 변화는 첫째 소수자의 문학 활동과 지식 활동의 동력을 만들었다는 점이다. 그 구심점은 한양의 중인층 문인이지만 지방 여항인의 활동도 새롭게 주목할 필요가 있다. 둘째 여항인의 삶과 자의식을 주체적으로 표현할 능력과 문학 공간을 획득한 점이다. 셋째 여항인의 문예 참여로 지식의 대중화가 촉진된 점이다. 이는 조선 후기 문단에 적지 않은 변화를 이끌었다.

여항인이 학술과 문예 분야에서 일구어 낸 성과를 학술과 문예의 양 측면에서 평가할 수 있다. 학술적인 분야에서는 실용적 지식을 정리하고 계몽하는 측면에 기여하였다. 문예적인 분야에서는 여항인의 장점이 가장 잘 발휘된 영역으로 시사 활동을 꼽을 수 있다.