지리산 지곡사 ( )

신라 법흥왕 때 창건되었다고 한다. 고려시대에는 진관 석초(眞觀釋超, 912964)와 혜월(慧月)이 이 절에 머무르면서 부처님의 가르침을 크게 펼쳐 큰 절의 면모를 유지했다. 이때가 절의 전성기로 승려가 약 300여 명에 이르렀고 물방앗간이 12개 있었다고 한다. 그 뒤 조선시대 19세기까지 산음을 대표하는 선종 사찰이었다. 조선 후기 남명 조식(南冥曺植, 15011572) 등이 이 근방에서 활동하면서 지곡사에서 강론회를 개최하기도 하였다. 20세기가 되어 일제에 의해서 실시된 조선총독부의 전국 사찰 등록시 지곡사의 주2인 심적암(深寂庵)이 심적사(深寂寺)로 등재되어 있고 지곡사란 이름은 빠져 있는 것으로 보아 이 무렵 어떤 이유에서인가 폐사된 것으로 추정된다.

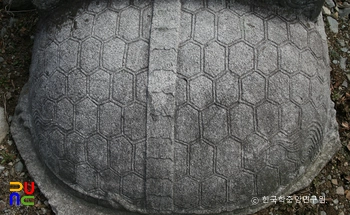

고려 대각국사 의천(大覺國師義天, 1055~1101) 등이 편찬한 『석원사림(釋苑詞林)』 권 191에 고려 초기 문신 왕융(王融)이 주4 「고려국 강주 지곡사 진관선사비(高麗國康州智谷寺眞觀禪師碑)」가 수록되어 있다. 조선 전기 지리지 『신증동국여지승람』 권 31 경상도 산음현 조에 의하면 지곡사에는 고려 예부상서 손몽주(孫夢周)가 지은 혜월과 진관의 비가 있었다고 한다. 두 기록의 주3 정보에 차이가 있는데 왕융은 진관선사비의 찬자이며 손몽주는 혜월비의 찬자이다. 두 비는 조선 후기까지 있었던 것으로 보이나 현재 절터에는 귀부만 2기가 남아있다. 이들 귀부는 혜월과 석초 비의 것으로 추정된다.

절 주변으로 석비 2기가 더 있다. 1기의 석비는 추파 홍유(秋波泓宥, 1718~1774)의 비로 1836년(헌종 2)에 건립한 것이며 또 다른 1기의 석비는 한암대사(寒巖大師)의 비로 1845년(헌종 11)에 건립한 것이다.

발굴 주6 결과 통일신라부터 고려, 조선 전 · 후기 주5가 모두 확인되며 지곡사의 실체를 확인케 하는 지곡사명(智谷寺銘) 주7가 출토되었다.

정면과 측면이 모두 세 칸 규모인 금당지에서는 불상 대좌와 소조불상편(塑造佛像片)이 노출되었다. 금당지는 조사 구역의 북동편에 자리하며 해발 200m 정도의 비교적 가파른 산야의 남동 자락에 위치하고 있다. 유구가 확인되고 있는 범위는 대체로 길이 70m, 너비 약 5m로 길게 조성된 평지인데, 이곳은 가로, 세로의 크기가 1m에 가까운 대형 암석을 수직상으로 쌓아 만든 높이 3.5m 규모의 거대한 축대가 동서 방향으로 직선을 이루며 약 50여m 정도 길게 이어진 상태이다. 따라서 금당과 관련이 있는 유구의 흔적은 축대의 상부에서 모두 확인되고 있다.

축대 위에 설치된 금당지 이외에 모두 5기의 주8가 부분적으로 확인되었는데, 이곳에서 통일신라시대 주9을 비롯한 고려, 조선시대의 와전류 및 자기류가 상당량 출토되었다. 이러한 유물의 출토 양상과 가람 주10 등을 종합하여 볼 때 늦어도 통일신라시대에는 지곡사가 존재했던 것으로 볼 수 있다. 또한 유구의 중복 양상을 비롯하여 고려시대와 조선시대에 걸쳐 유물이 시간적 단절없이 지속적으로 노출되었고, 그 중에는 연호 및 간지 등 절대 연대를 알 수 있는 주14 기와가 다수 있어 지곡사가 조선 후기까지 개보수를 거치며 존속되었음을 알 수 있다.

국태사명(國泰寺銘) 기와도 출토되어 이 절이 한때 국태사로 불렸음도 확인된다. 홍유의 「유산음지곡사기(遊山陰智谷寺記)」에도 국태사 혹은 지곡사라 부른다는 기록이 있다. 이 기록에 의하면 조선 후기 지곡사에는 주11, 주12, 대웅전, 약사전, 극락전, 주13 등이 있고 암자로 심적암, 적조암, 나한암, 태자암, 서운암 등을 거느리고 있었다고 한다.

절은 20세기 초 폐사된 것으로 보이는데, 해방 후 1960년을 전후한 시기에 저수지가 들어서면서 지곡사지의 일부가 침수되었다.

산청 지곡사지(山淸智谷寺址)는 2000년 경상남도 기념물로 지정되었다.

산청 심적사 추파당대사 부도 및 석비와 산청 심적사 한암대사 부도 및 석비는 2003년 경상남도 시도유형문화재로 지정되었는데, 현재의 소속은 심적사이다.