능가산 내소사 ( )

내소사(來蘇寺)는 조선 전기까지 소래사(蘇來寺)라고 불린 사찰이다. 창건 시기는 알 수 없으나 고려시대 여러 문인이 소래사에 대해 지은 시와 글이 전한다. 조선 후기부터 내소사라는 명칭이 정착하였으며, 현재는 그 일원이 전북특별자치도 기념물로 지정되어 있다.

내소사는 조선 전기 기록에서는 소래사라고 나온다. 1481년(성종 12)에 편찬된 주2 부안현조에 “소래사는 신라시대 혜구가 창건하였는데, 크고 작은 두 소래사가 있다.”라고 기록되어 있어서, ‘대(大)소래사’와 ‘소(小)소래사’가 있었음을 알 수 있다. 1851년의 「내소사 사자암 중창기」에서 당나라 주3이 이 지역을 지나다가 산수가 수려하여 주4를 지었기 때문에 ‘소래(蘇來)’라는 이름이 생겼다고 하였으나 사료적인 근거는 없다.

고려시대 기록으로 이규보(李奎報, 11681241), 정지상(鄭知常, ?1135), 원감국사 충지(冲止, 12261293), 이곡(李穀, 12981351), 선탄(禪坦)의 글과 시가 남아 전한다.

이규보는 “경신년(1200년) 8월 20일은 아버님의 제삿날이다. 하루 앞서 변산 소래사에 갔는데, 벽 위에 고 자현거사의 시가 있었다. 나도 이에 화답하여 두수를 벽에 썼다.”라고 하였다. 원감국사 충지는 “의상암(義湘庵) 높이 솟아 하늘이 기둥에 잇닿아 있고, 자씨당(慈氏堂) 깊숙하여 돌이 관문 되어 있네. 세상 피해 높이 살긴 이만한 곳 없으리니, 고달픈 새 미리 알고 돌아온 것 자랑하다.”라고 읊었다. 또한 선탄은 “두견새도 역시 서루(西樓)의 달 좋아해서 밤이면 배꽃 핀 가지 위에서 울고 있다오.”라고 읊었다.

‘소래사’가 언제 ‘내소사’로 개칭되었는지 분명하지 않다. 김시습(金時習, 14351493)의 『매월당집(梅月堂集)』에서 ‘내소사’라고 표기하고 있는 것으로 볼 때, 15세기부터 내소사라는 이름이 등장한다. 하지만 1606년에 간행된 기준(奇遵, 14921521)의 『덕양유고(德陽遺稿)』와 1688년에 간행된 이정귀(李廷龜, 1564~1635)의 『월사집(月沙集)』에는 ‘소래사’라고 되어 있다. 내소사의 명칭이 정착한 것은 1700년에 제작된 「내소사 영산회 괘불탱」의 화기에 ‘내소사’라고 기록한 이후로 추정된다.

1633년(인조 11)에 청민(靑旻)이 대웅보전(大雄寶殿)을 주5, 1604년(인조 18) 청영(淸映)이 설선당과 요사(說禪堂과 寮舍)를 지었다.

1902년에 관해(觀海)가 주6 뒤, 1983년에 일주문(一柱門)을 세우고 1985년에 대웅보전을 주7. 1986년에 천왕문(天王門)을 짓고 설선당과 요사를 보수하였다. 1987년에 봉래루를 해체 · 복원하였으며 1988년에 주8인 진화사(眞華舍)를 건립하였다. 1995년에 주9과 주10을 짓고 범종(梵鐘)을 조성하였다.

내소사에 보물 4점과 전북특별자치도 유형 주11 3점이 소장되어 있다. 보물로는 1963년에 지정된 「동종銅鍾」, 「백지묵서 묘법연화경(白紙墨書 妙法蓮華經)」, 「대웅보전」이 있고, 1997년에 지정된 「영산회 괘불탱」이 있다. 유형문화유산으로는 1986년에 지정된 「삼층석탑(三層石塔)」, 「설선당과 요사」와 2018년에 지정된 「목조 아미타삼존불 좌상」이 있다.

고려 「동종」은 1222년(고종 9)에 변산 청림사(靑林寺)에서 제작되었는데 없어졌다가 1850년(철종 원년)에 땅속에서 발견되어 내소사로 옮겨졌다. 높이 103㎝, 입지름 67㎝의 크기이며, 그 표현이 정교하고 사실적이어서 고려 후기 걸작으로 손꼽힌다.

「백지묵서 묘법연화경」은 1415년(태종 15)에 필사되었다. 모두 7권으로 되어 있는데, 각 권은 마치 병풍처럼 펼쳐서 볼 수 있는 절첩 형태로 만들어져 있다. 접었을 때의 크기는 세로 36㎝, 가로 14㎝이다. 권7의 말에 있는 주12에 의하면, 이씨 부인이 주13 유근의 명복을 빌기 위해 필사하였다고 한다.

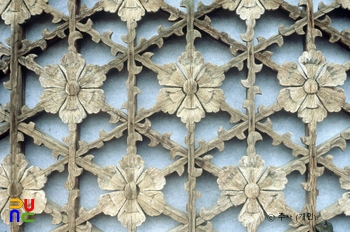

1633년(인조 11)에 건립된 「대웅보전」은 앞면 3칸 · 옆면 3칸이며, 지붕은 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양을 한 팔작지붕이다. 대웅보전은 못 하나 쓰지 않고 나무를 깎아 서로 교합하여 만들었으며, 법당(法堂) 내부의 벽면에 그려진 관세음보살상(觀世音菩薩像) 등의 그림이 있다. 전설에 의하면, 이 건물은 호랑이가 주14 대호선사(大虎禪師)가 지었으며, 벽화는 관세음보살(觀世音菩薩)의 화현인 황금빛 날개를 가진 새가 그렸다고 한다.

1700년(숙종 26)에 제작된 「영산회 괘불탱」은 길이 10.50m, 폭 8.97m의 크기이며, 17세기 말에서 18세기 초의 전형적인 특징을 보여주고 있다.

「삼층석탑」은 고려시대 석탑으로 대웅전 앞에 세워져 있다. 「설선당과 요사」는 1640년(인조 18)에 지어진 것으로, 설선당은 청영대사가 주도하여 앞면 6칸 · 옆면 3칸의 지붕에 옆면이 사람 인(人)자 모양인 맞배지붕집이고, 요사는 앞면 6칸 · 옆면 2칸의 지붕에 옆면이 사람 인(人)자 모양인 2층 맞배지붕집이다. 18세기 초에 조성된 「목조 아미타삼존불 좌상」은 화재 이후 대대적인 중창이 진행되어 조각승 상정과 계초에 의해 제작된 것으로 추정된다.

이 외에 문화유산으로 지정되지는 않았지만 1414년(태종 14)에 처음 세웠다고 전하는 봉래루(蓬萊樓)가 있다. 원래 명칭은 ‘만세루(萬歲樓)’였다. 1823년(순조 23)에 중건할 때까지도 ‘만세루’였다가, 1926년에 ‘봉래루’로 명칭을 바꾸었다고 한다. 봉래루는 부안 실상사지(實相寺址)에서 옮겨 세웠다는 설도 있다.