약탕기 ()

그 중에서도 약을 따르는 주둥이[注口]가 있는 것은 일반 약탕기와 구분하여 약탕관(藥湯罐)이라 한다. 신석기시대 후기경부터 초보적인 약탕기가 사용되었을 것으로 추측되나, 현존하는 것이 드물고 이어 청동기 · 철기시대의 유물 가운데에서도 찾아보기 어렵다.

당시의 민무늬토기[무늬없는토기(無紋土器)]나 빗살무늬토기[櫛紋土器]들 중 그릇의 벽이 두꺼운 것은 약탕기로 쓰여졌을 가능성이 높다. 그 뒤 초기 삼국시대의 토기들 가운데에는 끓이거나 데우는 데 썼던 그릇으로 보이는 것들이 있지만, 꼭 약탕기라고 하기는 어렵다.

이 때에는 끓이거나 삶는 것보다 한 단계 앞선 시기의 시루도 발견되고 있다. 그리고 상당수의 청동제 초두(鐎斗:발이 셋 달리고 자루가 있는 남비)가 현존하고 있는데, 이는 약탕기의 일종으로 볼 수 있다.

삼국시대 후기에는 일본 등지에서 삼국으로부터 각각 의약박사를 초빙하여 왕실의 질병을 고치고, 나아가 의약기술을 보급시켰다. 이로 미루어 당시의 의술과 약 다루는 기술이 매우 발달하였음을 알 수 있으며 약탕기의 보급도 수준 높게 병행되었으리라 본다.

고려시대에는 철제 · 청자 · 흑유(黑釉)로 된 약탕기들이 요즘의 것과 유사한 모습을 하고 있다. 조선시대에는 오지 · 백자 · 곱돌 제품의 약탕기가 주종을 이루고, 청동과 철은 약탕기나 식기류로는 흔하게 사용되지 않았다.

이 점은 약물에 함유된 성분이 동이나 철을 만나면, 일종의 화학적 작용이 일어나 그 성질이 변하는 동시에 오히려 해독을 끼치거나 또는 약효를 감쇄시키기 때문이다.

또한, 동이나 철 자체는 독성이 거의 없으나 그 녹이 소화기에 들어가면 두통 · 복통 · 오심 · 구토 등을 일으킨다는 것을 경험을 통하여 깨달았기 때문이 아닌가 여겨진다. 약탕기로서 가장 이상적인 것은 은기(銀器)이나, 은은 귀금속이므로 일반인들은 사용하기가 어려운 대신 오지나 곱돌[蠟石] 약탕기가 널리 이용되었다.

특히, 곱돌제는 열전도율이 낮아 오래도록 끓이거나 삶아도 내용물이 잘 타지 않기 때문에 보약을 달이는 기구로 매우 좋다.

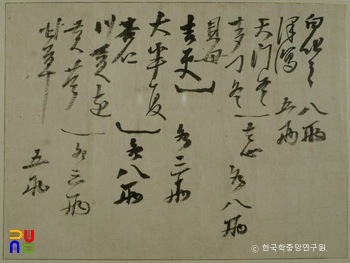

조선시대 후기에는 놋쇠약탕기(약두구리)도 많이 사용되었는데, 이는 강한 불에 급히 달여야 하는 발한제의 경우에 좋다. 인삼 · 녹용 · 범의 뼈[虎骨] · 용치(龍齒) · 해구신(海狗腎) · 백출(白朮) · 물소뿔[犀角] 등 보익(補益)의 약과 광물성 약은 오랫동안 끓여야 함유된 성분이 추출된다.

그러나 박하 · 계피 · 회향 · 사향(麝香) 같은 방향성 약재는 짧은 시간에 끓여야 하므로, 용기의 선택이나 연료가 중요시된다.

뚜껑이 없는 것은, 뚜껑 대신 여과성 창호지나 헝겊을 덮어서 수증기의 방출을 서서히 차단시켜 약재의 주성분이 밖으로 유실되거나 끓어 넘치는 것을 막기도 하고, 방향성 약재의 적당한 증발을 돕게 하였다. 연료는 시종 화력이 균일하고 센 숯이나 뽕나무 가지를 사용하였다.

근래에는 열에 강한 내열성 유리로 만든 전기식 · 전자식 약탕기까지 등장하여 끓임과 동시에 여과되는 것이 있다.