약기 ()

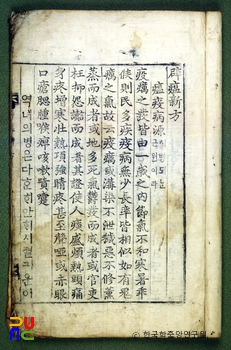

약기는 약을 제조하여 먹기까지의 과정에 사용되는 약제 도구이다. 의약기 또는 약구라고도 한다. 재료로는 금·은·옥·유리 같은 귀금속이나, 상아·대나무·오동나무 같은 고급재가 많이 쓰였다. 크기는 대체로 작고, 건강과 장수를 기원하는 내용의 글씨나 조각으로 장식했다. 종류로는 약초를 채취할 때 쓰이는 채약 도구, 약을 갈거나 빻는 도구인 약연기, 약을 달이거나 끓이는 약탕기가 있다. 또한 약을 담아서 따르는 약성주기, 약을 만들 때 쓰는 각종 제약기, 약을 넣어 두거나 저장해 두는 약장기, 약을 팔거나 조제할 때 필요한 약도량형기 등이 있다.

좁게는 약을 담거나 따라 마시는 그릇을 의미하나, 넓게는 약을 달이거나 가루로 빻거나 저장할 때, 약을 만들 때 사용하는 그릇이나 도구 및 기구 일체를 가리킨다. 의약기 또는 약구(藥具)라고도 한다.

약은 생명을 다루는 것인만큼 도구나 기구들은 정성을 기울여 제작해 왔다. 사용한 재료도 일반적인 도구와는 달리 금 · 은 · 옥 · 유리 같은 귀금속이나, 상아 · 대나무 · 오동나무 같은 고급재가 많이 쓰였다. 후대로 내려오면서는 쇠[鐵]나 구리[銅]는 약기로 잘 쓰여지지 않았다. 특히, 인삼 · 현삼(玄蔘) · 지황(地黃) · 향부자(香附子) · 두충(杜沖) · 맥문동 · 익모초 · 하수오(何首烏) 및 주1 약재는 쇠붙이로 만든 약기의 사용을 기피하였다.

그 이유는, 철이나 동 자체에는 독성이 없지만 그 녹이 구토 · 두통 · 복통 · 오심 등을 일으켜 인체에 해로울 뿐 아니라 일종의 화학작용을 일으켜 약효를 변질시킬 우려가 있기 때문이었다. 그 대신 독성이 없고 독극약에 민감한 반응을 보여 금세 검은색으로 변하는 은 또는 사기 · 조개껍질 같은 것이 널리 쓰였다. 조선 후기에는 놋쇠제품도 비교적 많이 사용되었다.

① 크기:사용인의 신분이나 지역에 따라 일정하지는 않지만 대체로 작은 편이다. 그 이유는 일반 생활용구들이 가족 단위로 만들어진 것에 반하여, 약기의 경우에는 환자 또는 약을 복용하는 사람의 단위가 한 명씩이기 때문에 1인분만큼의 용량에 해당되는 도구면 족하였기 때문이다. 아울러 약은 일반 음식물보다 소량으로도 충분한 약효를 낼 수 있다는 점도 하나의 이유가 된다.

② 장식:약기에는 건강과 장수를 기원하는 내용의 글씨나 조각이 많은 편이다. 예를 들면 인삼 · 거북 · 불로초 같은 십장생을 조각하거나, 주2 · 주3 · 산해수복(山海壽福) 등의 글자가 쓰여진 예가 허다하다.

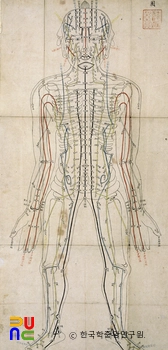

좀더 구체적으로 약기들을 살펴보면, 우선 약초를 채취할 때 쓰이던 채약도구를 비롯하여 약을 갈거나 빻는 도구인 약연기(藥碾器), 약을 달이거나 끓이는 약탕기(藥湯器), 약을 담아서 따르는 약성주기(藥盛注器), 약을 만들 때 쓰는 각종 제약기(製藥器), 약을 넣어 두거나 저장해 두는 약장기(藥欌器), 약을 팔거나 조제할 때 필요한 약도량형기(藥度量衡器) 및 의료기의 일부를 들 수 있다.

채약도구(採藥道具)

주변의 산이나 들에서 약초를 채취할 때에 사용하던 기구를 말한다. 약초뿌리를 캘 때 필요한 나무로 만든 작은 약삽이나 약호미, 또는 대나무로 만든 꼬챙이, 약초를 담던 약초통 및 약망태기가 이에 속한다. 이 밖에도 심마니들이 산삼을 캐기 위하여 며칠씩 산에서 생활할 때 사용하던 놋쇠나 무쇠로 만든 솥인 주4이나 생추리 등도 여기에 포함시킬 수 있겠다.

약연기

약을 가루로 빻는 기구를 통틀어 약연기라 하는데, 여기에는 약연 · 약맷돌 · 약절구 · 주5 및 약분쇄기 등의 종류가 있다. 약연은 신석기시대의 음식을 갈아 먹던 기구인 연석(碾石)에서 그 유래를 찾을 수 있겠다.

수세기 이상을 계속하여 사용하면서 전해내려 옴으로써 차츰 홈이 깊게 패어져, 마침내 약연이나 절구 · 맷돌 · 유발 등과 비슷한 형태로 발전되어 온 듯하다. 약연은 가운데에 홈이 패어져 마치 배[舟] 같은 모양을 하고 있으며, 주판알같이 생긴 주6의 가운데에 긴 막대를 끼워 앞뒤로 굴리면서 약재를 빻았다.

중국에서는 약선(藥船)이라고도 하며, 일본에서는 약연(藥硏)이라 표기하나 우리 나라에서는 약갈이라고도 하고, 약연(藥碾) 또는 약연(藥硏)을 병행하여 사용한다. 규모가 큰 한약방 같은 곳에서는 길이가 1m를 넘는 대형 약연을 만들어 쓰기도 하였다. 재료는 나무 · 돌 · 무쇠가 가장 많이 쓰여졌으며, 간혹 도자기 · 놋쇠 · 주7 같은 것으로도 만들어 썼다.

약절구는 약을 전용으로 빻던 절구로 크기가 작은 것이 많다. 특히, 약을 빻을 때에는 쇠절구의 사용을 피하였으며 대신 나무 · 돌 · 도자기로 만든 것이 주로 쓰여졌다. 심지어는 닥나무 껍질로 만든 종이에 기름을 먹여 만든 유지(油紙) 절구가 있는가 하면, 절구 하나에 위아래 모두 홈을 파서 약재의 성질이 크게 다른 것을 구분하여 빻기도 하고, 찧는 도중 약재가 밖으로 튀어나가는 것을 방지하기 위하여 뚜껑이 있는 경우도 있다.

공이는 재료에 따라 돌공이 · 쇠공이 · 나무공이 등으로 부르기도 하고, 쓰임새에 따라서는 주8 · 절구공이 · 방아공이로 구분한다. 간혹 공이가 ㄱ자형으로 된 것도 있기는 하나, 대개 허리가 잘록한 방망이모양으로 용도에 충실하기 위하여 위아래의 빻는 부분의 크기와 모양을 달리 만들었다.

약맷돌은 때때로 3∼4명의 인원이 돌려야 하거나, 주9처럼 마소의 힘을 빌려서 갈아야 할 정도로 대규모의 것도 있기는 하나 역시 대부분은 조그맣다. 거북형태나 불로초 같은 문양으로 조각된 것은 약을 갈기 위하여 의도적으로 제작한 듯하다. 통일 신라 · 고려 · 조선 초기의 것 가운데는 가는 부분에 기하학 무늬의 홈이 패어져 있는 경우가 많은데, 모두 시계 반대방향으로 되어 있다. 중심을 고정시키고 위짝의 허리 부분에 ㄴ자형의 나무막대를 꽂아 손잡이로 써왔다. 한자로는 약마석(藥磨石)이라

유발주10은 그릇의 벽이 두껍고 큰 사발처럼 생긴 용기에 약재를 넣고 주11으로 빻는 것이다. 삼국시대의 철분이 많이 함유되어 단단한 토기 유발 및 유봉이 전해지고 있다. 청자와 백자 같은 도자기가 주종을 이루지만 때때로 돌 · 유리 · 마노 · 옥 같은 것으로도 만들어 썼다.

유발이라면 유발과 유봉 모두를 뜻하기도 하고, 유발만을 따로 가리키기도 한다. 유발이라는 이름의 어원에 대해서는 불확실하지만, 빻는 부분이 젖꼭지[乳頭]같이 생긴 막대기라는 뜻의 유봉의 유(乳)자와, 그릇인 사발의 발(鉢)자를 한 자씩 떼어 붙여 만든 합성어이거나, 또는 부드럽게 가루로 빻는 그릇이라는 뜻에서 나온 것으로 추정된다. 중국인들은 연발(硏鉢)이라고도 한다. 대부분 가는 안쪽은 유약이 주12되지 않는다.

석웅황(石雄黃) · 비상(砒霜) · 경분(輕粉) · 부자(附子) · 주13 · 낭독(狼毒) 같은 독약이나 극약만을 전용으로 갈던 유발은 따로 만들어 사용하였는데, 이것은 붉은색으로 표시하기도 하고 독약 · 극약이라는 글씨를 새겨넣어 다른 유발들과 쉽게 구별할 수 있도록 하였다. 개인이 특별히 주문하여 만든 백자 유발 같은 데에는 사용인의 이름, 한약방명 등이 새겨진 것도 있다.

또한, 극히 소량을 빻을 때라든가 왕진을 갈 때에는 규모가 작은 분쇄기를 사용하였다. 이것은 요철(凹凸)로 된 둥글고 납작한 기구인데, 손바닥 위에 올려놓고 다른 한 손으로 누르면서 좌우로 돌려 으깨듯이 부수었다. 재질이 매우 단단한 박달나무 등이 주로 쓰였으며, 역시 위아래 쪽의 가는 곳은 기하학 문양의 홈이 패어져 있다.

이러한 여러 종류의 약을 갈던 기구들은 모두 동양의학의 기본원리인 주14에 입각하여 제작되었다. 약연 · 유발 · 절구 · 맷돌의 아랫부분은 음에 해당하고, 연알 · 유봉 · 공이 등은 양을 상징하는 것이다.

약탕기

약을 달일 때 쓰던 기구 가운데는 주15 · 초두(鐎斗) · 조두(爪斗) · 주16 · 약솥 · 약당(藥鐺) 등이 있었다. 약탕관은 약탕기 중에서도 약을 달인 다음 곧장 따를 수 있도록 주둥이[注口]가 있는 것을 가리킨다. 삼국시대 이전에 이미 돌이나 토기 같은 것으로 만들어 사용된 듯하다.

삼국시대 약탕기의 일종으로 특기할 만한 것으로는 청동제 초두를 들 수 있다. 이것은 세 개의 발과 긴 손잡이를 갖추고 있으며, 주로 주17이나 주18에서 발견된다. 이로 미루어 왕실을 비롯한 상류의 특수층 일부에서 쓰던 약탕기라 하겠다. 특히, 금관총 출토품과 경상남도 합천지방에서 발견되어 현재는 일본 동경국립박물관에 소장되어 있는 용(龍) 조각 초두는 매우 뛰어난 솜씨를 보여주는 작품이다.

다리 · 손잡이 · 뚜껑의 유무에 따라 외형상 여섯 가지 종류로 나누어지는데, 이 가운데 다리가 없는 것은 조두라 불렀다. 그리고 손잡이와 따르는 주구와의 각도는 90°를 유지하며, 특이하게도 단 한 점의 예외도 없이 모두 오른손으로 따르도록 되어 있어 삼국시대경부터 오른손을 중히 여긴 모습을 이 같은 약기를 통해서도 알 수 있다.

약두구리는 주19라고도 부르는 조두에서 발전한 것으로서, 조선 후기경에는 놋쇠로 만든 약두구리가 널리 사용되었다. 짧은 시간에 빨리 약을 끓이거나 데워서 쏟을 수 있도록 만든 것이다.

약당은 약솥과 같은 것이지만 다리가 없는 것을 가리킨다. 반면에 약솥[藥鼎]은 세 개의 다리가 있는 것이다. 주20에서는 불로장생의 영약이라는 주21을 만들기 위하여 반죽하던 그릇을 약당이라고도 하였다. 간혹 놋쇠나 무쇠로 만든 것도 있기는 하나, 역시 돌이나 오지로 만든 것이 많다.

약탕기로서 가장 이상적인 것은 은과 주22[蠟石]로 만든 것이다. 은은 짧은 시간에 약을 달여야 하는 주23의 경우에 좋고, 곱돌은 열전도율이 낮아 오래도록 끓여도 잘 타지 않기 때문에 장시간 동안 달여야 되는 보약의 경우에 적당하다. 그러나 이들은 주로 상류층에서만 사용되었으며, 일반 서민들은 오지약탕기를 흔히 사용하였다.

약성주기

액체로 된 약을 담거나 따를 때 사용하던 용기들을 가리키며, 여기에는 약주전자 · 약잔 · 약완(藥盌) · 약호(藥壺) · 약사발 · 약대접 · 약병 · 약따르기 등이 여기에 포함된다. 그러나 이들 대부분은 술이나 물 · 차 등을 담거나 따라 마시던 그릇들과 외형상의 구분이 매우 모호하다. 실제에 있어서 술 · 물 · 차는 약주(藥酒) · 약수 · 약차라고도 부르면서 약의 범주에 포함시키기도 하였으며, 또한 고대로 올라갈수록 하나의 그릇을 여러 목적으로 이용하기도 하였다.

고구려의 고분벽화에는 많은 생활용기들이 등장한다. 이 가운데 약성주기로 보아 무방한 것이 여러 개 보이며, 백제 무녕왕릉의 녹유탁잔이나 경주의 황남대총을 비롯한 금관총 · 금령총 · 서봉총 · 천마총 등지에서 출토된 신라시대의 유리잔 · 금잔 · 은완(銀盌) 등도 이 범주에 넣을 수 있는 것이다. 고려시대의 청자 · 정병(淨甁) · 표형주자(瓢形注子) 등도 사찰이나 상류사회에서 쓰던 약수 · 약주 · 약차 · 약 같은 것을 담아 따르던 용기들이다.

조선 후기의 백자주전자 중에는 드물게나마 자물쇠가 채워진 것이 있다. 이것은 왕이 마시는 약이나 술에 혹시 독극물이나 기타 이물질의 유입을 막기 위하여 특별히 고안된 것으로서, 당시의 사화 · 주24 같은 어지러운 정치적 상황을 잘 대변하여 주는 것이기도 하다. 은주전자도 상당수 전해지고 있는데, 이와 비슷한 의미를 지니고 있는 것이라 하겠다.

약완은 잔이나 대접과는 외형상 모양이 거의 같지만 크기가 그 중간쯤 되는 것으로서 약그릇으로 많이 쓰였다. 약그릇을 크기에 따라 굳이 구분한다면 약잔이 가장 작은 편이고, 그 다음이 약배(藥杯) · 약완 · 약대접의 순으로 조금씩 커진다. 조선시대의 서민층에서는 사기로 만든 밥사발이나 국대접으로 약을 따라 마실 때 흔히 대용하였기 때문에 일반 식기들과의 구분이 매우 어렵다.

그러나 왕실이나 상류층에서는, 약사발은 대접과 일반 식기들과는 엄격히 구분하여 사용하였다. 이때에는 굽이 높은 것을 썼다. 사발은 아래가 약간 좁고 위가 넓으며, 대접은 위아래가 모두 넓으며 주25가 낮다. 약사발은 또한 임금이 유배지의 죄인에게 내리던 사약(賜藥)을 담던 그릇을 지칭하기도 한다.

약병은 목이 좁고 길며 아래가 넓은 약 담던 그릇인데, 역시 술병이나 물병과의 구분이 애매하다. 약따르기는 약을 섞거나 따를 때 그릇의 전으로 약이 흘러내리지 않도록 하기 위하여 주26가 달려 있다. 때로는 따르는 주구가 마치 대롱을 비껴 자른 듯한 편구형과 서양의 비커처럼 따르는 홈이 있는 경우도 있다.

약장기

넓은 의미로는 약을 저장할 때 쓰는 기구 모두를 뜻하므로, 약장을 비롯하여 약단지 · 약병 · 약주머니 · 약함(藥函) · 약합(藥盒) · 약상자 · 약통(藥筒) · 약궤 · 약롱(藥籠) 같은 것이 모두 여기에 속하지만, 좁은 의미로는 약재를 분류하여 따로따로 넣어두는 여러 개의 서랍이 달린 나무장을 가리킨다.

약장은 여러 가지 약 저장기 가운데서 가장 대표적인 것이다. 제작연대가 오래된 것일수록 앞뒤의 폭이 좁고 간단한 소형이며, 후대로 내려올수록 약을 담는 가짓수가 늘어남과 아울러 규모도 커지게 된다. 재료는 주변의 유실수를 비롯하여 소나무 · 오동나무 · 느티나무 · 회화나무가 많이 이용되었다.

이 가운데 오동나무는 재질이 가벼우며 오래도록 사용하여도 뒤틀리지 않기 때문에 널리 쓰였다. 가끔 앞면만은 재질이 단단한 것을 별도로 붙이기도 하고, 먹감나무[烏枾木]의 검붉은 무늬나 괴목의 옹이무늬를 조화 있게 살려 시각적인 멋을 부리기도 하였다. 사용인의 신분에 따라 작은 것은 20∼30개, 큰 것은 150∼200개의 서랍이 있는 것도 있다. 보통은 50∼70개 정도의 서랍이 달렸는데, 이런 정도라면 어지간한 조제(調劑)가 가능하다.

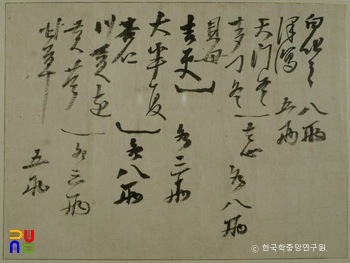

한 개의 서랍을 다시 2, 3칸으로 나누어 쓰기도 한다. 예전에는 앞면에 적힌 약이름은 오른쪽 글씨가 서랍의 앞칸, 왼쪽의 글씨가 뒤칸에 해당되었다. 때때로 맨 아랫부분에 별도의 큰 칸을 만들고 자물쇠를 채울 수 있도록 장치하였는데, 여기에는 주로 인삼 · 녹용 같은 귀중약이나 독극약을 넣기도 하고 침 · 약저울 · 약종이 같은 관련도구를 담아두는 다목적용이었다.

황금 · 회향 · 계피 등의 방향성 약재는 보통과 달리 작은 구멍을 뚫은 뚜껑을 서랍에 덮어 향기가 빠져나가는 것을 줄이기도 하였다. 형식 · 용도 · 목적 · 신분 · 지역에 따라 종류가 다양하였다.

약합은 약을 담던 둥글넓적하며 뚜껑이 있는 그릇이다. 보통 사기그릇이 많으며 때로는 돌로 만들기도 하였다. 사기나 돌은 직사광선만 쪼이지 않으면 큰 온도 변화가 없을 뿐 아니라 습기도 잘 마르지 않아 약재를 오랫동안 저장하기에 안성마춤이다. 크기에 따라 대합 · 중합 · 소합으로 나누고 아주 작은 것은 알합[卵盒]이라 불렀다.

작은 것일수록 몸집에 비하여 운두가 조금 높고 커질수록 납작해진다. 작은 것은 가루약이나 주27을 넣었고, 큰 것은 약재를 썰어서 담아두었다. 가장 대표적인 것은 고려시대 왕실의 의약을 맡았던 기관인 상약국(尙藥局)에서 사용하던 청자상감상약국명합(보물 제646호)이라 할 수 있다.

약상자는 약을 담아두기 위하여 나무 · 대나무 · 자개 · 유지 등으로 만든 네모진 작은 상자로서, 특히 외국사신이 돌아갈 때라든가 우리 나라에서 외국에 사신을 보낼 때에는 자개[螺鈿]로 만든 약상자에 인삼을 넣어 선물하는 것이 관례였다. 휴대용으로 가지고 다니던 약상자는 상자 안에 몇 개의 칸을 치고, 약을 담은 백자항아리를 넣어 뚜껑을 덮고 끈을 꿰어가지고 다녔다.

구급약상자는 응급치료에 필요한 약만을 따로 넣어두던 것으로 보관도 별도로 하였다. 인삼이나 녹용 같은 보약만을 따로 담아두는 보약상자도 있었다. 약상자보다 규모가 크며 아래짝의 깊이가 깊고 뚜껑 쪽이 얕은 것을 별도로 약함이라 하였다. 규모가 크기 때문에 손잡이인 들쇠가 모서리에 달려 있으며, 자물쇠를 채울 수 있는 장치가 있는 것이 상례이다.

약통은 대나무마디나 굵은 나뭇가지 속을 파내어 만든 원통형과 나무 · 기름종이 · 헝겊으로 만든 상자형의 두 종류가 있는데, 모두 규모가 작은 알약[丸藥]을 넣어두는 것이다.

약롱은 약통보다도 작은 휴대용 알약을 담던 것이다. 1∼3층으로 칸을 나누고 끈을 꿰어 종류가 다른 약이나 몇 회분 정도의 약을 넣어, 외출할 때 허리춤에 차거나 호주머니에 넣고 다녔다. 일본인들은 이런 것을 인롱(印籠)이라 한다. 헝겊이나 유지로 주머니를 만들어 허리띠에 차고 다니던 것은 약주머니 또는 주38이라 하였다.

유행병이 돌 때의 약이나 기타 많이 찾는 약은 환자나 손님이 요청할 때 즉시 내어줄 수 있도록, 시간적인 여유가 있을 때 미리 한약방에서 주28하여 별도의 장이나 함 · 상자 등에 보관하기도 하였는데, 이러한 장 등을 주29이라 하였다. 특별한 양식은 없었다.

독약이나 극약은 소량일지라도 인체에 큰 해를 끼치므로 따로 튼튼하게 짠 독극약궤나 상자에 담아두어 다른 약들과 섞이지 않게 하였다. 뚜껑을 이중으로 하거나 자물쇠를 채울 수 있게 만들었다. 또한, 외부에 독극약이라는 표시를 하기도 하고, 독극약재의 이름을 써넣기도 하였다. 약성주기로서의 약병과는 달리, 약을 담는 유리나 사기 약병이 근래에는 가장 광범위하게 사용되고 있다. 이 밖에도 주30 · 주31 · 주32 · 약봉지 등이 여기에 포함된다.

제약기

약을 만드는 데 쓰이는 기구 및 도구인데, 약 만드는 기계류는 별도로 제약기(製藥機)라 한다. 넓은 뜻에서 보면 모든 약기들이 제약기라고도 할 수 있으나 편의상 성격에 따라 구분을 한 것이다.

제약기에는 약초의 뿌리를 씻는 이남박과 약강판 · 협도(鋏刀) · 약작두 · 약연 · 약탕기 · 약반죽기 · 제환기 · 약시루 · 약틀 · 고약볶기를 비롯하여 약숟가락 · 약칼 · 약깔대기 · 약젓가락 · 영사도가니 등이 여기에 포함된다. 그 밖에도 보조기구로는 조제상 · 약풍로 · 약소반 · 약도마 · 약보자기 같은 것이 있다.

우리의 전통 약재는 주로 약초의 뿌리 부분을 썼다. 약초를 캐면 그 뿌리에 묻은 흙을 씻어내기 위하여 작은 홈이 촘촘히 패어진 큰 주33이남박을 사용하였다. 뿌리나 열매를 곧바로 약으로 쓸 때에는 약강판에 갈아서 생즙을 냈다. 즙은 먹기에도 좋을 뿐 아니라 소화에도 좋다. 약강판은 대개 백자나 오지로 구워서 만들었다.

약초를 썰 때에 협도라는 약작두를 사용하여 알맞은 크기나 형태로 썰었다. 협도는 가위형과 작두형의 두 가지가 있었다. 약을 찌던 약시루는 역시 청자나 백자 같은 도자기로 만들었는데, 일반 시루보다 크기와 부피가 작은 편이다. 약연 · 약탕기는 앞서 언급한 바 있으며, 약탕기에 끓인 약재를 짤 때에는 베로 만든 약보자기에 싸서 굵은 약젓가락이나 약틀로 짜냈다.

약보자기는 약수건 · 약행주 · 약보(藥褓)라고도 불렀고, 약젓가락은 약막대기 · 약꼬챙이라고도 하였다. 큰 한약방이나 식솔이 많은 사대부 집에서는 약틀을 따로 만들어 썼다. 지렛대의 원리를 이용하여 눌러 짜기 때문에 힘도 훨씬 덜 들고 양도 많이 나올 수 있었다. 약반죽기는 약재들을 빻은 가루에 물을 조금 타서 섞고 이겨서 환약을 만들 때 쓰던 큰 그릇이다. 나무나 오지로 야트막한 함지박처럼 만들었다.

약을 조제하는 과정은 요리하는 것과 비슷하다. 약을 살짝 볶을 때에는 은이나 조개로 만든 프라이팬 같은 것이 쓰여졌다. 조개 약볶기는 큰 조개를 이용하여 가장자리는 구리판으로 씌웠고, 손잡이는 구리보다도 열전도율이 낮고 단단한 놋쇠로 만들었다. 고약을 만들 때에는 높은 온도에 장시간 고아야만 하므로 불에 강한 돌이나 곱돌을 다듬어 오목한 그릇으로 제작하였는데, 그릇의 벽이 두꺼웠다.

신령스러운 광물질이라는 뜻의 영사는 색이 빨갛기 때문에 주사 또는 주39라고도 하였다. 신경을 안정시키는 신경진정제 및 토사 · 곽란 · 경기(驚氣) · 주34 같은 때 구급약으로, 또는 부적(符籍)을 찍을 때에도 쓰이는 등 사용범위가 넓었다. 그러나 천연 영사는 희귀하므로 수은과 유황을 배합하여 도가니에 넣고 고아서 쓰는 경우가 허다하였다.

약칼은 약재나 반죽한 약을 썰고 자를 때 쓰는 칼이다. 볼이 넓은 것, 날이 긴 것 등도 있어 일정한 형태가 있는 것은 아니지만 대체로 크기가 자그마한 편이다. 녹이 잘 슬지 않는 쇠붙이나 놋쇠 같은 것으로 만들었다. 약깔때기는 주둥이가 좁은 병 같은 약그릇에 액체로 된 약을 옮겨 담을 때 쓰인다. 백자로 된 것이 많다.

약숟가락은 약을 퍼담을 때, 떠낼 때 쓰는 것이다. 큰 것은 주걱만한 것도 있기는 하나 대개 보통 숟가락보다 훨씬 작다. 삼국시대에는 조개나 동으로, 고려시대에는 은이나 청자로, 조선시대에는 백자나 은으로 만든 약숟가락이 사용되었다. 이 중에서도 은이 가장 많이 쓰여졌다.

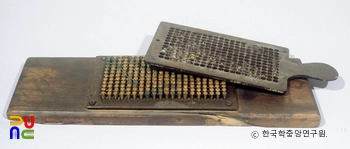

제환기(製丸器)는 반죽을 한 약을 일정한 크기로 동글납작하게 만드는 틀로 환약제조판(丸藥製造板)이라고도 한다. 다식판의 원리와 같이 몇십 개 또는 몇백 개의 구멍이 뚫린 누름판을 누른 다음 살그머니 들어내어 말리는 것과, 국수처럼 가늘고 길게 한 다음 칼로 잘라내는 두 종류의 틀이 있다. 가내수공업단계의 초보적인 기계라 할 수 있는 것으로, 손으로 일일이 빚어내는 것보다는 훨씬 능률적이며, 현대식 제약기계와의 중간 형태이다. 녹이 잘 슬지 않는 놋쇠 또는 구리로 판을 만들고 나무판을 덧대어서 사용하였다.

약도량형기

약의 무게를 달 때 쓰던 저울류들로서 주36형식과 주35형식의 두 가지 종류로 나눌 수 있다. 약저울은 손저울과 같은 형태인데 주로 한약방에서 사용하였으므로 약방저울이라고도 하고 약칭(藥秤) · 약형(藥衡) · 분칭(分秤) 등으로도 불렸다. 동양권에서는 손저울 형태가, 유럽에서는 천칭류가 보편적으로 널리 쓰였다.

보통의 저울에 비하여 작고 정밀하며, 고급재를 사용하는 것이 일반 저울과 약저울과의 차이점이다. 그 밖에도 약저울은 저울집이 갖추어져 있다. 간혹 금이나 은을 달 때에도 쓰여졌다.

기타 약기

이상에서 살펴본 것 외에도 약이나 약초를 올려놓고 칼질하던 약도마, 약을 달이거나 데울 때에만 쓰던 약풍로, 약재를 썰어서 종이 봉지에 넣어 말릴 겸 보관하기 위하여 천장에 매달아 두던 약봉지, 약재를 일정한 분량으로 싸줄 때의 종이인 약종이나 약포지(藥包紙), 조선 말기부터 쓰기 시작한 약병의 코르크마개를 누르기 위하여 지렛대 원리를 이용하여 만든 코르크압착기 등이 모두 넓은 의미에서 약기의 범주에 넣을 수도 있는 것이다.

이 밖에도 의약업에 종사하는 사람들이 일반 그릇이나 도구 및 기구들을 약기 대용으로 쓴 것을 가지고 의약기라고 부르는 경우가 있어 혼란을 일으키기도 한다.

조선 후기부터 실학자들에 의한 과학문명의 도입기와 일제강점기를 거치는 동안, 수공업적인 기계화단계의 약을 만들던 기술은 해를 거듭할수록 급속도로 성장, 발전해 왔다. 현대에는 발달된 의약학과 제약기술의 보급으로 정밀하고 대량 생산적이며 간편한 의약기들이 고안되어 쓰여지고 있다.

채약도구의 경우에는 산삼을 비롯한 일부 품목을 제외하고는 대부분의 약초를 재배함으로써 오히려 쇠퇴하였다. 웅담이나 녹용 같은 동물 약재를 얻기 위하여 곰 · 사슴 · 멧돼지 같은 짐승을 잡는 약렵(藥獵)의 경우에도 과거에는 활 · 창 · 갈퀴 · 덫 · 올가미 같은 도구들이 사용되었으나, 근래에는 총기류의 발달로 이들 역시 점점 사라지고 있다.

약연기류는 분쇄기 · 분말기 · 제분기 같은 기계화과정을 거쳐 필요한 양과 크기의 약을 원하는 시간 내에 자동적으로 빻을 뿐 아니라 초미립자 가루까지도 생산하는 기계의 등장으로, 사용하는 예가 드물어졌다. 현대식 약국에서는 아직껏 유발을 사용한다. 약탕기는 지금도 많은 가정에서 오지약탕기를 쓰고 있다. 근래에는 내열성 유리제품의 개발과 더불어 끓임과 동시에 여과되거나 짜지는 편리한 기구가 고안되었다.

제약기 분야는 현대의 과학지식을 바탕으로 과거의 수동식 기구들과는 비교도 할 수 없는 수준으로 크게 발전해 있다. 약저장기류도 도매업을 겸한 큰 한약방에서는 초대형 약장이 쓰여지고 있고, 약의 성질에 따라 온 · 냉장고에 적절히 보관하며, 모양과 크기와 재료가 각양각색인 약병들이 새롭게 개발되고 있다.

약도량형기 역시 오차가 거의 없는 초정밀계수 저울이 이미 오래 전부터 사용되고 있는 실정이다. 미래에는 제약업의 발달로 인하여 가정에서의 의약기는 점점 더 그 필요성을 잃게 될 것이다. 또한 최첨단 과학기구들을 이용하여 안전도 높은 초정밀기계가 하루가 다르게 발전에 발전을 거듭할 것으로 전망된다.