연안대첩 ()

임진왜란이 일어났을 때 이정암은 이조 참의로 재직하였다.

선조가 파천을 단행하자 뒤늦게 그 사실을 알고 왕을 뒤쫓아 개성에 도착하였다. 그는 이미 해직된 터라 개성 유수(開城留守)로 있는 아우 이정형(李廷馨)과 함께 개성을 지키려 하였다. 그러나 임진강의 방어선이 무너져 개성을 지킬 수 없음을 알고 황해도 연안으로 들어갔다.

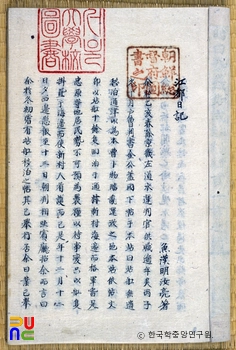

부사로 있을 때 쌓은 정이 있어 부민(府民)들이 모여들었고, 조종남(趙宗男) 이하 수십 명이 의병을 일으킬 것을 권하였다. 이정암은 권고를 즉각 받아들여 약서책(約誓冊)에 의병자원자의 성명을 적고, 1592년 8월 초순경에는 의병 조직을 끝냈다.

왕세자로부터 초토사로 임명된 이정암은 의병 약속(義兵約束)으로 8개 항을 제시하였다. ① 적진에 임하여 패하여 물러가는 자는 참수한다. ② 민간에게 폐를 끼치는 자는 참수한다. ③ 주장(主將)의 일시의 명령이라도 어기는 자는 참수한다. ④ 군기를 누설한 자는 참수한다. ⑤ 처음에 약속했다가 후에 가서 배반하는 자는 참수한다. ⑥ 논상할 때 적을 사살한 것을 으뜸으로 하고 목을 베는 것을 그 다음으로 한다. ⑦ 적의 재물을 얻은 것은 모두 상금으로 준다. ⑧ 남의 공을 빼앗은 자는 비록 공이 있다 해도 상을 주지 않는다. 이렇게 이정암은 연안성을 사수할 것을 결의하고 500여 명의 의병을 조련(操鍊)시켰다.

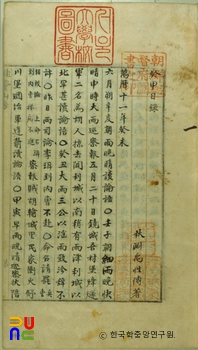

8월 22일 입성할 때 성 안의 민가는 모두 비어 있었다. 그러나 성을 지킨다는 소식을 듣고 피란 갔던 사람들이 속속 돌아오고 도망했던 부사도 돌아왔다. 그러나 입성한 지 채 5일이 안 되어 해주에 본거지를 두었던 일본장군 구로다가 5,000∼6,000명의 군대를 이끌고 침입하였다. 8월 27일부터 9월 2일까지 치열한 공방전이 벌어진 끝에 일본군은 크게 패해 무수한 인명 피해, 병기 · 군량 등의 손실을 보았다.

초토사 이정암은 전투 경과를 보고하는 대신에, 단지 “모일(某日)에 성을 포위했다가 모일에 풀고 갔다[某日圍城某日解去]”라는 여덟 글자만 행재소에 전하였다. 그러나 사실이 곧 알려져 초토사 이하 유공장병은 상직(賞職)을 받고, 이정암은 본도 순찰사에 임명되었다.

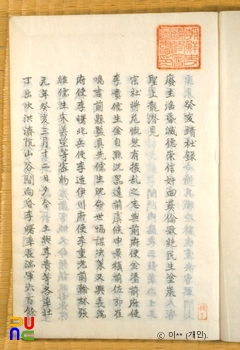

연안대첩으로 연안 이북 연해 10여 읍의 떠돌던 백성들이 집으로 돌아가고, 도피한 수령들도 본읍으로 돌아갈 수 있었다. 더욱이 단절되었던 충청도와 전라도의 사람과 물자가 연안성을 통해 행재소와 내왕할 수 있었다.