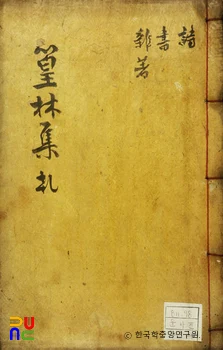

황림문집 ()

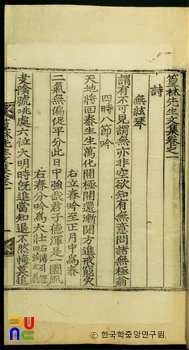

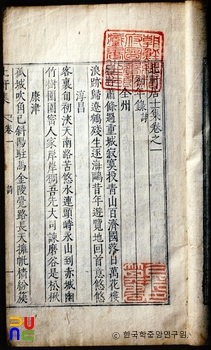

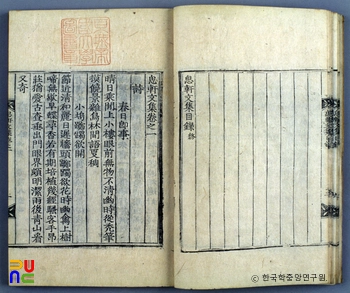

권1에 시 151수, 권2·3에 서(書) 17편과 별지(別紙), 잡저(雜著) 14편, 서(序) 2편, 기(記) 1편, 발(跋) 4편, 권4에 제문(祭文) 15편, 축문(祝文) 2편, 잠(箴) 3편, 명(銘) 2편, 묘표 5편, 행록 4편, 가훈 1편, 부록으로 교서 · 청간소(請刊疏) · 만사 · 제문 · 가장 · 행장(行狀) · 묘갈명 · 묘지명 · 몽천서원사적 등이 수록되어 있다.

시에는 평생 재야에 묻혀 자연과 함께 지낸 저자의 맑고 깨끗한 기상이 잘 드러나 있으며, 특히 연작시가 많다. 「남창십영(南窓十詠)」 · 「사시우회십육수(四時寓懷十六首)」 · 「감흥육수(感興六首)」등의 작품에서는 은둔자적의 즐거움을 풍부한 서정에 실어 노래하고 있다. 「심법상전(心法相傳)」 · 「관역탄성인덕숭업광(觀易歎聖人德崇業廣)」 등은 학문의 길에서 느낀 깨달음을 읊은 것이고, 「자탄사수(自歎四首)」 · 「황림십이영(篁林十二詠)」 등에는 스스로를 돌이켜 보는 자기 인식이 드러나 있다. 그 외에도 이중연(李重延), 남정휘(南廷徽), 오필대(吳必大), 윤득관(尹得觀) 등에게 차운한 시가 있으며, 권창적(權昌勣), 황재오(黃在五), 황상하(黃尙夏) 등에 대한 만시도 있다.

서(書)와 별지는 주로 이병정(李秉鼎) · 조술도(趙述道)와 후학들에게 『주역』에 대한 견해를 개진한 것들이다.

잡저에는 「부견천지지심변(復見天地之心辨)」, 「천하하사하려변(天下何思何慮辨)」 등의 변(辨) 3편과 「장자설기의(張子說記疑)」가 있으며, 또 「여주인옹문답설(與主人翁問答說)」, 「하락대학중요대상설(河洛大學中庸大象說)」 등 설(說) 10편이 있다. 이 중 「호시취규설(弧矢取睽說)」, 「익이흥리설(益以興利說)」, 「선천후천설(先天後天說)」 등 대부분의 논설도 『주역』 각 괘의 오묘한 이치를 깊이 있게 분석해 선인의 오류를 바로잡는 한편, 자신의 견해를 제시한 내용을 담고 있다.

기 중에 고산서원의 역사에 대해 서술한 「고산서원사적기(孤山書院事蹟記)」가 있고, 발에는 「통서연설후자제(通書衍說後自題)」는 저자의 저술인 『통서연의(通書衍義)』 발문의 성격을 갖고 있다.

그 외 「서학동서척잠(書學童書尺箴)」과 「가훈」은 후학과 자손을 위해 교훈적 내용을 적었고, 「무현금명(無絃琴銘)」 · 「척촉장명(躑躅杖銘)」 등은 함축성 있는 묘사로 삶의 자세를 서술하고 있다.

부록에는 『정관치설』 · 『통서연의(通書衍義)』 등의 간행을 명하는 교서와, 이를 청원한 유생들의 상소문이 실려 있어 참고가 된다.