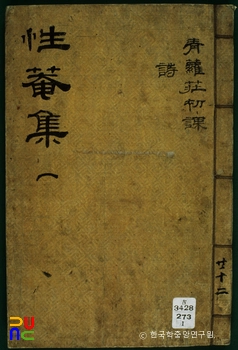

성암집 ()

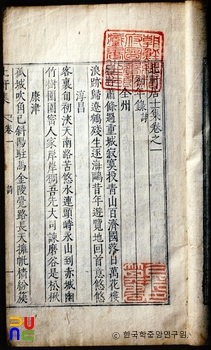

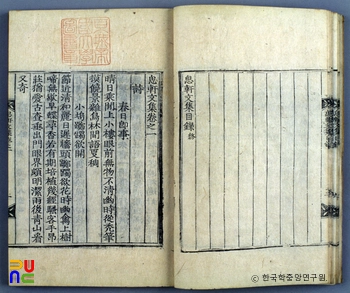

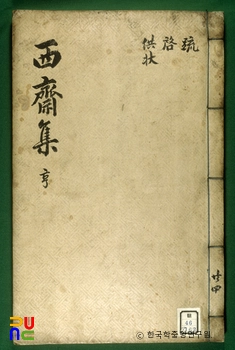

16권 12책의 필사본이다. 서문과 발문이 없어 편자와 편년을 알 수 없으나, 주로 저자의 70세 이전 저작이 수록되어 있다. 소집으로 묶여 있으며, 서울대학교 규장각한국학연구원에 소장되어 있다.

규장각본 외 동일한 명칭으로 국립중앙도서관에 소장된 판본이 있는데, 12권 6책이며 저자가 길고산인(吉皐散人)이다. 본고의 저본이 되는 규장각본에 「길고선본(吉皐選本)」이라는 명칭이 보이는 바, 국립중앙도서관본 역시 김노겸이 남긴 저작으로 보인다. 이는 저자가 70세 이후 남긴 글로, 중국과 한국의 역사에 관한 내용의 필기만록인 반면, 본고의 저본인 규장각본은 70세 이전에 남긴 시문집이다.

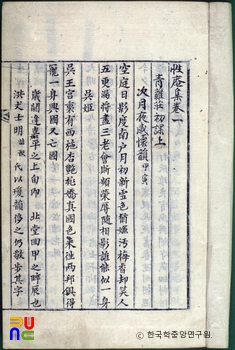

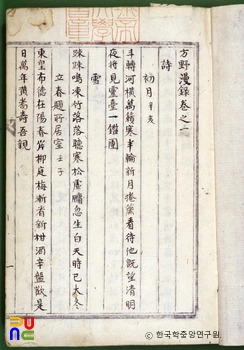

권1·2는 「청라장초과(靑蘿莊初課)」 상 · 하와 「대야소과(大冶小課)」 상 · 하라는 부제로 시 600여 수, 권3∼5는 「길고선본(吉皐選本)」 상 · 중 · 하라는 부제로 기(記) 11편, 명(銘) 5편, 설(說) 4편, 서(序) 21편, 발(跋) 13편, 논(論) 4편, 잡저 2편, 제문 22편, 애사 2편, 서(書) 7편, 만사(輓詞) 3편, 전(傳) 1편, 책(策) 5편, 혼서(婚書) 1편, 고유문 2편, 묘표 1편, 묘지명 5편, 권6∼9는 「용원잡지(龍圜雜誌)」로 시례문(詩禮文), 사서문(四書文), 논성찬요(論性纂要), 남당집차록(南塘集箚錄), 외암집차변(巍巖集箚辨), 차록쇄언(箚錄瑣言), 고금유언(古今喩言) 상 · 하, 권10·11은 「와유편(臥遊篇)」으로 봉산시력(蓬山詩曆) 상 · 하, 동남소유록(東南小遊錄), 풍설향(楓雪香) 상 · 하, 권12는 「추원편(追遠篇)」으로 가승직파(家乘直派), 선대직파장일(先代直派葬日), 외가직파세계도(外家直派世系圖), 가내행록(家內行錄), 권13·14는 「공령편(功令篇)」으로 부(賦) 30편, 시 20수, 표(表) 27편, 전(箋) 2편, 명(銘) 5편, 송(頌) 1편, 책(策) 30편, 니중홍조(泥中鴻爪), 권15·16은 「여필(餘筆)」로서 시 50여수, 기 4편, 발 20편, 제문 2편, 설 4편, 서(序) 10편, 전, 명, 잡저, 고유문, 서(書) 9편이 수록되어 있다.

「청라장초과」 상에는 1794년부터 1812년까지 지은 시 261수가 실려 있다. 화성, 도봉산, 남한성, 예산, 부여 등 여러 명소를 유람하고 지은 작품들이 대거 수록되어 있으며, 남고시사(楠皐詩社)에서 활동하던 초기에 지은 시들이 많다. 「청라장초과」 하에는 1813년부터 1831년까지 지은 시 199수가 수록되어 있는데, 홍경래의 난이 토벌되었음을 축하하는 자리에서 지은 시와 유정양(柳鼎養), 김노경(金魯敬), 김명희(金命喜), 오창렬(吳昌烈) 등이 연행을 떠날 때 써 준 송시(送詩)와 송서(送序)가 실려 있다.

「대야소과」 상에는 1832년부터 1835년까지 지은 시 250수가 수록되어 있다. 남산 아래 거처하며 은일한 삶을 지내는 모습을 다룬 작품들이 대다수이다. 「고설행(苦雪行)」의 경우에서는 기근과 폭설로 인한 백성들의 고난을 근심하며, 임금의 주위에 올바른 신하가 없음을 걱정하는 등 나랏일에 대해 걱정하는 모습을 엿볼 수 있다. 또 「방칠간(倣七諫)」은 정치적으로 소외된 현실에 대한 근심을 우회적으로 표현한 작품이다. 「대야소과」 하에는 1836년부터 1851년까지의 시 204수가 수록되어 있다. 태인 현감을 지내고 서울로 돌아온 심능숙과 함께 남원(楠園)에서 화훼와 같은 자연 경물을 노래하는 시들이 다수 수록되어 있다.

「길고선본」에는 도봉산 유람기인 장편의 「유도봉기(遊道峰記)」 외에도 저자가 편집한 『명물통고(名物通考)』 · 『관직고(官職考)』 · 『상제례초(喪祭禮抄)』 · 『문장대성(文章大成)』 · 『홍무정운(洪武正韻)』 · 『도덕경소의(道德經疏義)』 · 『금강록(金剛錄)』 · 『정사약권(正史約券)』 등에 붙인 서문과 발문이 있다. 논 가운데 「한회음벌제론(韓淮陰伐齊論)」 · 「계자양국론(季子讓國論)」 등은 저자의 역사 인식을 살필 수 있는 자료이다. 이밖에도 폭 넓은 분야에 걸쳐 자료로서의 가치가 높은 저술이 많이 실려 있다.

「용원잡지」 가운데 「시례문」과 「사서문」은 『시경』 · 『예기』 및 사서(四書) 중 해석이 분분한 곳을 발췌하여 선현들의 학설을 분석하고 자신의 견해를 덧붙인 것이다. 「논성찬요」는 유학경전에서 성(性)에 관한 설명만을 채록한 것으로, 이황(李滉) · 이호(李浩) · 김창협(金昌協) · 송준길(宋浚吉) 등 거유의 성리학 관계 논술을 뽑아 놓은 「아동선현논성설(我東先賢論性說)」이 부록으로 실려 있다. 「고금유언」은 『도덕경(道德經)』 · 『금강경(金剛經)』 · 『남화진경(南華眞經)』 등에 주1 지은 1,000여 수의 시가 실린 시집으로, 저자가 성리학뿐만 아니라 불교 · 도교 등도 깊이 이해하고 있었음을 보여 준다.

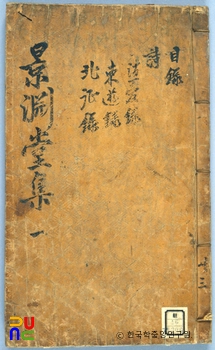

「와유편」은 1824년부터 1828년까지 2번의 금강산 유람 및 단양, 청풍, 제천, 영춘 등 4군을 포함한 충청도 일대와 설악산 일대, 묘향산 일대를 유람하고 지은 기행시문이 수록되어 있다. 「추원편」은 가문의 직계와 외가의 가계도, 선조들의 생몰 연도와 장례일, 가까운 가족들에 대한 기록들이 수록되어 있다. 「공령편」은 과거 응시를 위해 지은 저술들을 모아 놓은 것으로, 군사 · 경제 · 역사 등 다양한 분야에 걸쳐 있으며, 「니중홍조」를 부기해 자신의 약력을 밝혔다. 「여필」은 노년에 지은 글과 앞에서 누락된 것을 모아 놓은 것인데, 전거를 제시하는 등 고증에 힘썼다.