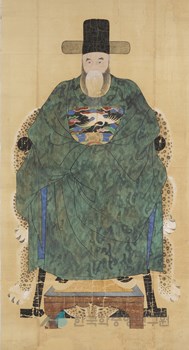

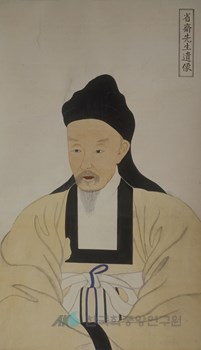

백사집 ()

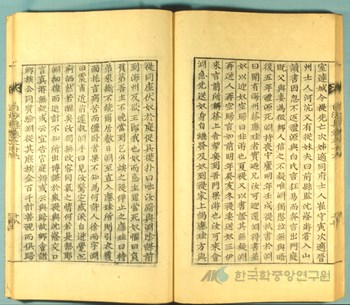

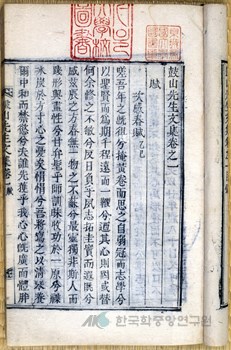

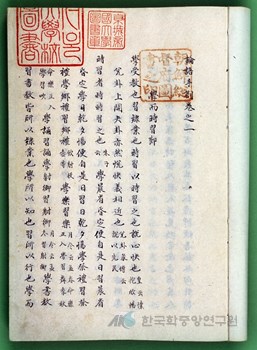

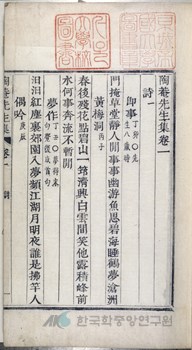

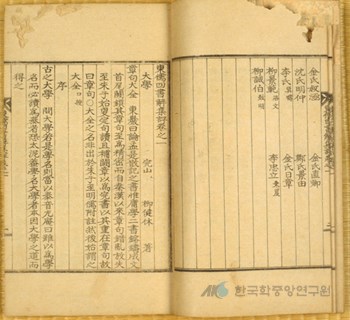

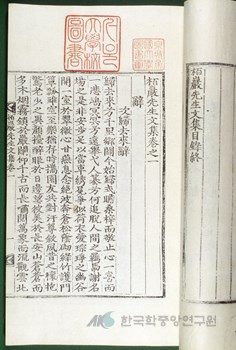

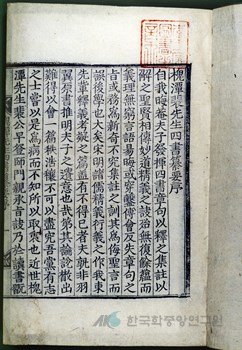

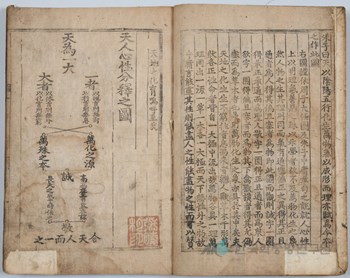

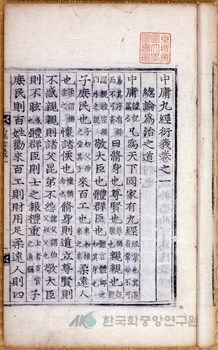

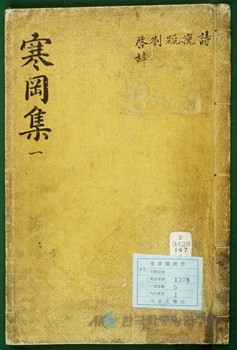

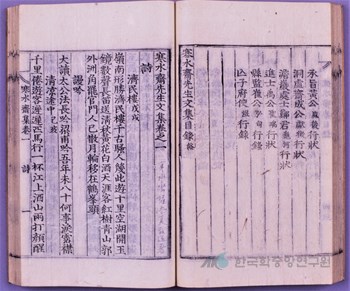

30권 15책. 목판본.

그의 시문집은 두 가지가 유포되고 있었는데 초간본은 1629년(인조 7) 이현영(李顯英)이 강원도관찰사로 있을 때 강원부사 이명준(李命俊)과 함께 간행한 것을 강릉본(江陵本)이라 하고, 그 뒤 정충신(鄭忠臣)이 진주에서 간행한 것을 진주본 또는 진양본이라 한다. 강릉본과 진양본의 차이점은 정여립(鄭汝立)의 반역 사건, 즉 기축옥사에 관한 기록이 강릉본에는 누락되어 있는 점이다.

그 뒤 다시 장유(張維)에 의해 중간되었는데, 5대손인 종성(宗城)이 두 판본을 합하고 흩어진 시문을 추가 수집해 1726년(영조 2)영영소(嶺營所)에서 간행하였다.

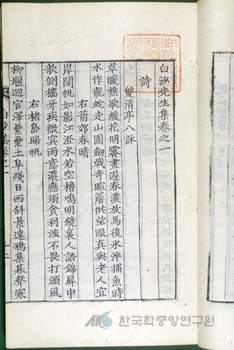

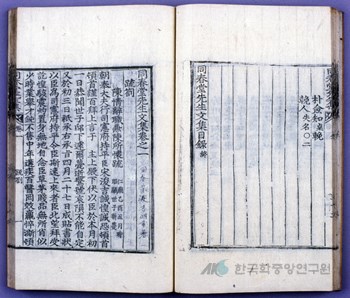

권1∼4는 시·가영(歌詠)·만(挽), 권5∼8은 차(箚), 권9∼12는 계(啓), 권13·14는 의(議), 권15는 잠(箴)·명(銘)·서(序)·기(記)·발, 권16은 잡저, 권17은 신도비명, 권18∼20은 묘갈명, 권21은 행장·유사·제문, 권22는 서독(書牘), 권23은 조천기문(朝天記聞)으로 되어 있다.

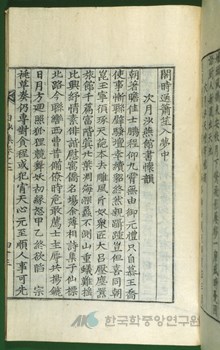

부록의 권1은 연보, 권2는 가장(家狀), 권3은 행장, 권4는 제문, 권5는 만사(挽詞), 권6은 제공찬술(諸公撰述), 권7은 의변(疑辨) 등이다.

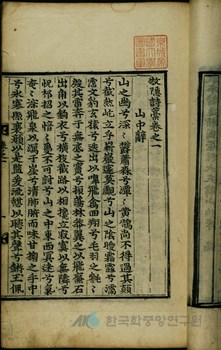

시 가운데 이정구(李廷龜)에게 보낸 시 30여수가 수록되어 있는데, 특히 「차월사입연관서회운(次月沙入燕館書懷韻)」은 500여 자에 달하는 장률(長律)로서 두터운 우정과 시격(詩格)을 잘 보여준다.

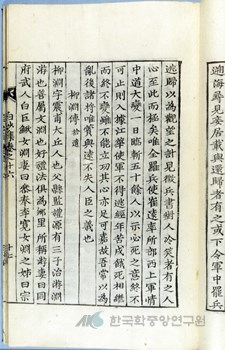

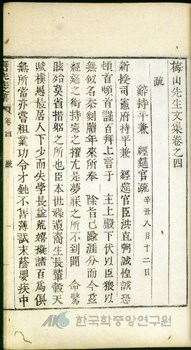

차는 주로 35년간의 관직생활과 관련된 글이다. 계의 경우도 관직 생활을 통해 얻은 경험을 건의한 내용이다.

잡저 가운데 「해담(海淡)」은 밀물과 썰물에 대한 관찰 내용을 정리한 것이고, 이밖에 정여립의 모반을 기록한 「기축옥사」, 임진왜란 전후의 중요기록인 「임진변초사(壬辰變初事)」·「난후제장공적(亂後諸將功蹟)」 등이 포함되어 있다.

묘갈명에는 가장 가까웠던 친구 이덕형(李德馨)의 묘지명을 비롯하여 「숙부인이씨묘지(淑夫人李氏墓誌)」 등을 수록하고 있다.