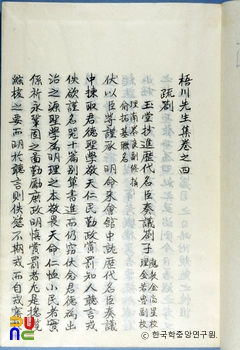

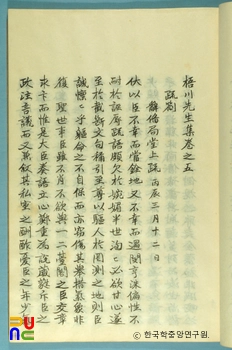

오천집 ()

15권 8책, 부록 5권 4책, 합 20권 12책의 필사본이다. 국사편찬위원회에 있다.

권1에 시 366수, 권2∼8에 소차(疏箚) 215편, 권9에 계(啓) 12편, 의(議) 22편, 옥당고사(玉堂故事) 4편, 서(序) 2편, 기(記) 1편, 발(跋) 2편, 응제문(應製文) 3편, 권10에 신도비명 7편, 권11에 묘갈명 6편, 묘지명 5편, 묘표 4편, 권12에 행장(行狀) 1편, 유사 1편, 권13에 제문(祭文) 39편, 권14에 서(書) 83편, 권15에 가범(家範) 23편, 부록 권1∼5에 연보 · 신도비명 · 묘지명 · 사제문(賜祭文) · 제문 · 애사 · 교유서(敎諭書) · 조(詔) 등이 수록되어 있다.

총 210여 제(題) 366수의 시가 실려 있다. 1725년부터 1748년 사이에 지은 것으로 말년의 작품은 유실된 듯하다. 「아곡수창(鵞谷酬唱)」은 1725년 부친을 따라 이사갔던 진위(振威) 아곡(鵞谷)에서 부친, 형제들과 수창한 시이다. 가장(家藏)되어 있던 「아곡수창시첩(鵞谷酬唱詩帖)」에서 저자의 시만 발췌하여 편차하면서 따로 제목을 붙이지 않고 「아곡수창(鵞谷酬唱)」이라고 이름하였으니, 아들 이경륜(李敬倫)이 저자의 시고(詩稿)를 수집하면서 붙인 듯하다. 북행록(北行錄)은 1729년 함경도(咸鏡道) 위유어사(慰諭御史)로 나갔을 때 지은 시 40여 수가 실려 있는데, 안평(永平), 안변(安邊), 함산(咸山), 종성(鍾城), 홍원(洪原) 등 북도 일대를 돌아보며 지은 것으로 기생과 관련된 시가 많은 것이 특징이다. 시를 주고받은 대상은 윤순(尹淳), 고종사촌인 박문수(朴文秀), 소론의 선배인 이덕수(李德壽), 서종옥(徐宗玉), 조현명(趙顯命), 이진순(李眞淳), 정내교(鄭來僑), 이철보(李喆輔), 조유수(趙裕壽) 등이다. 이 외에 영조가 지은 어제시(御製詩)에 저자와 동료가 갱운(賡韻)한 시도 있다. 북영주창록(北營酬唱錄)은 함경도 관찰사 때의 작품으로 임집(任㙫), 정순검(鄭純儉)과 수창한 시 등 모두 50여 제가 실려 있다. 도내의 명승지를 읊은 것이 주내용이다. 본 시록(詩錄)이 끝난 뒤 「진전단양…(眞殿端陽…)」 이하 9제는 모두 습유(拾遺)인데, 이유원의 재편차 때에 보충된 것인 듯하다.

소차는 본집에서 가장 많은 부분을 차지한다. 저자는 소론의 촉망받는 인재였지만 준론이었던 까닭에 영조의 탕평책과 타협하지 못해 주로 관찰사 등의 외직으로 떠도는 시기가 많았으며, 1748년의 무진소(戊辰疏) 이후에는 노론의 집중적인 공척을 받아 거의 중앙 관직 생활을 제대로 할 수 없는 상황이었다. 권2는 1727년의 「사겸설서소(辭兼說書疏)」부터 조진희(趙鎭禧)의 무함을 받고 사직한 1730년의 「사교리소(辭校理疏)」까지 26편이 실려 있고, 권3은 17301734년까지 옥당과 이조(吏曹)의 관직을 역임할 때 올린 사직소와 차자(箚子) 40편, 권4는 17341735년에 올린 인혐소(引嫌疏)와 차자(箚子) 22편이다. 권5는 17361741년 당론에 휩쓸려 고전하던 시기의 상소 34편이며, 권6은 17411746년에 올린 사직소 41편이다. 권7은 17471752년 관찰사나 유수 등 외직으로 나돌던 시기의 소가 있고 일명 무진소(戊辰疏)라고 불린 「도성외사대사헌소(到城外辭大司憲疏)」가 있다. 이는 저자가 평안도관찰사에서 대사헌에 제수되자 성 밖에까지 와서 올린 짧은 소인데 당시 삼사에서 관작추탈의 논계를 받고 있던 조태억(趙泰億)과 이광좌(李光佐)를 구원한 내용으로 특히 이광좌에 대해 단문(袒免)의 친족이며 사표(師表)의 의(義)가 있다고 칭하여 물의를 일으킨 상소이다. 이로 인해 말년까지 노론의 공격을 받았고, 을해옥사(乙亥獄事)가 일어나던 해에는 이광좌를 부인하는 자송(自訟)을 올리기도 했다. 권8은 17521757년에 올린 25편으로 주로 좌의정, 영의정을 사직하며 세자를 보호하기 위해 힘쓰는 내용이다.

계사(啓辭)는 주로 삼사와 승정원에 있을 때 올린 것으로 관리의 추고나 체차 등을 청한 내용이며, 의(議)는 왕실의 제례와 상례의 전식(典式)에 대한 것이 많고, 이 외에 추식의(祝式儀), 복색(服色), 죄인에 대한 참작 등이 있다. 옥당고사는 1728년 홍문관 정자 때에 유신(儒臣)을 자주 인접할 것을 청한 글 2편과 1731년, 1732년에 의옥(議獄)의 관대한 처리, 『중용』 강론을 청한 글이다. 「원임대신추부제명록서(原任大臣樞府題名錄序)」는 인조(仁祖) 이후 중추부에 임명되었던 대신들의 인명록을 만들고 지은 서이며, 「잠와유고서(潛窩遺稿序)」는 이항복(李恒福)의 문인이었던 이명준(李命俊)의 문집에 대한 서이다. 또 평양 관찰사 시절 지은 「정양문중수기(正陽門重修記)」, 저자의 모친이 숙안공주(淑安公主)를 위해 쓴 「비화영책(飛花詠冊)」에 대한 발(跋) 등이 실려 있다. 잡저는 1744년의 반교문(頒敎文) 2편과 영조가 기로사(耆老社)에 든 것을 축하하는 왕세자의 전문(箋文) 1편이다.

제문은 조부와 부친 대신 지은 것이 12편이고 치제문(賜祭文), 기우제문(祈雨祭文) 등이 4편이 있다.

서 가운데 최홍정(崔弘靖) · 심화진(沈華鎭) · 정동유(鄭東游) · 정동명(鄭東明) 등과 주고받은 서찰에는 성리설 · 예설 · 정치에 관한 논술이 많다. 「가범」은 사당(祠堂) · 종법(宗法) · 거가(居家) · 처세(處世) · 계당론(戒黨論) · 제례 등 23편을 소제목으로 열거하고 해설을 붙여 만든 것이다.

가범(家範)은 저자가 조부인 이세필(李世弼)의 예설(禮說)을 기반으로 일상적인 가례(家禮)와 처세술, 길흉의 변례(變禮)에 대해 간략하게 정리한 글이다.

부록에는 아들 이경륜이 찬한 연보와 함께, 이유원이 지은 신도비명(神道碑銘)과 고묘문(告墓文), 이경륜이 지은 묘지(墓誌), 홍양호(洪良浩)가 쓴 「용만기혜비(龍灣紀惠碑)」가 실려 있다.