용재문집 ()

용재(慵齋) 강덕부(姜德溥)의 자(字)는 성원(聖源), 본관은 진주이다. 합천 사람으로 권상하(權尙夏)의 문인이다. 『주서분류(朱書分類)』를 편찬한 강호부(姜浩溥)와 같은 항렬이다. 부친 강석지(姜錫祉)에게서 학문을 배웠고, 부친 졸서 후 과거를 단념하고 그가 사는 집을 용재라 하고 학도 및 자제들과 경서 및 제자백가들의 문집을 강론하였다. 권상하에게 태극에 대해 질의하자, 권상하가 ‘그대는 내 벗이 아니라 스승’이라고 말한 일화가 있을 정도였다. 유일(遺逸)로 동몽교감에 제수되었으나 나가지 않았다. 부인은 아산 장희하(蔣熙夏)의 딸이다. 사후 이조 참의에 추증되었다.

『용재문집』은 손자 강정환(姜鼎煥)이 1799년(정조 23)쯤 1차 편집하였다. 간행은 1920년 6대손 강내수(姜乃秀)와 7대손 강대련(姜大鍊) 등이 주도하고 김병린(金柄麟)이 교감하여 이루어졌다.

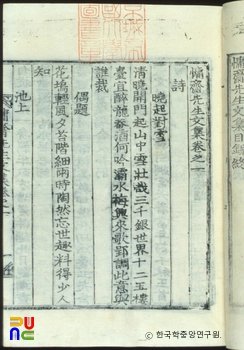

4권 2책의 목활자본이다. 권두에는 서문 2편이 있다. 1919년에 송증헌(宋曾憲)이 쓴 것과 1799년에 장석윤(張錫胤)이 쓴 구서(舊序)이다. 권1은 시(詩) 200여 수이다. 권2는 서(書) 17편이다. 권3에 잡저(雜著) 7편, 서(序) 1편, 기(記) 8편, 발(跋) 1편, 잠(箴) 3편, 명(銘) 1편, 찬(贊) 1편, 상량문(上樑文) 4편, 뇌사(誄辭) 1편, 축문(祝文) 11편, 제문(祭文) 3편, 행장(行狀) 7편이 있다. 권4는 저자에 대한 기록으로 행장 · 묘지명 · 묘표 · 제문 등이 수록되어 있다.

권1은 시이다. 처음에 실린 「효기대설(曉起對雪)」은 17세 때 지은 것으로 오재(寤齋) 조정만(趙正萬)이 극찬했다고 한다. 일상의 수양을 존심(存心), 양성(養性), 징분(懲忿) 등 14개의 조목으로 나누어 칠언절구로 적은 「일용십사영(日用十四詠)」, 이정(李楨)의 『구암집(龜巖集)』 중 「중용영(中庸詠)」을 읽고 차운한 「독구암집경차중용영십삼수(讀龜巖集敬次中庸詠十三首)」, 과거 공부하는 제생(諸生)들에게 경계하는 조목을 시로 남기는 등, 성리학의 주요 개념과 자경(自警)을 위주로 한 시들이 비교적 많다. 또한 마산 일대의 관해정(觀海亭), 대변정(待變亭), 월영대(月影臺)를 유람하고 시를 짓거나 남명학의 무민당(无悶堂) 박인(朴絪), 북인이었던 동계(桐溪) 정온(鄭蘊)의 글을 읽고 그에 대해 시를 남기기도 하였다.

권2는 서 17편이다. 「상한수권선생(上寒水權先生)」 2편은 권상하에게 인물성동이(人物性同異)에 대해 질의한 내용인데 대체로 한원진을 지지하고 이간과 채지홍의 의견에 대해 의심하였다. 「여윤서응(與尹瑞膺)」은 윤봉구가 『대학』의 명덕(明德)을 성(性)이라 한 점에 대해 심통성정(心統性情)이라 반문하였다. 「상홍방백(上洪方伯)」 4편은 경상 감사 홍우녕(洪禹寧)에게 보낸 편지인데, 내용은 화재를 입은 덕연서원(德淵書院)의 중수, 무기서당(舞沂書堂)의 창건에 대한 요청이다. 「여하회일(與河會一)」은 하석징(河錫徵)에게 공부의 핵심은 용경(用敬)과 치지(致知)라고 당부하였다.

권3은 잡저 7편, 서(序), 기(記), 발(跋) 10편, 잠(箴), 명(銘), 찬(贊) 5편, 상량문 4편, 뇌사(誄辭) 1편, 축문 11편, 제문 3편, 행장 7편이다. 잡저에는 5대조부터 묘소의 위치를 적은 「선영지(先塋志)」, 문중에서 지켜야 할 규약을 정해 놓은 「문규절목(文規節目)」, 문중 제사에 대한 「길흉상고계완의(吉凶相顧契完議)」 등은 집안의 결집 및 사회 활동과 관련하여 주목할 만하다. 기문에는 50이 되어서도 부모를 사모하는 조화겸(趙和謙)에 대해 쓴 「오십재기(五十齋記)」, 종인(宗人) 강종휘(姜重輝)에게 효제(孝悌)와 존양심지(存養心志)에 힘쓸 것을 바라며 쓴 「욱재기(勗齋記)」, 최명징(崔明徵)이 정원에 매화와 국화를 심고 담박하고 고절하게 사는 것을 칭송한 「매국당기(梅菊堂記)」 등이 있다. 잠에는 일을 늦게하고 화를 잘 내는 자신을 경계한 「자경잠(自警箴)」과 「치욕잠(恥辱箴)」, 「교린잠(交隣箴)」이 있고, 찬에는 시조 강이식(姜以式)부터 자신의 대까지 사자문(四字文)으로 엮어놓은 「세대찬(世代贊)」이 있다. 행장은 외조부 윤오(尹墺), 장인 장희하(蔣熙夏), 조부 강윤후(姜胤後) 등 주로 인척에 대한 것이다.

권4는 부록으로 행장, 묘지명, 묘표, 제문 3편 등이다. 행장은 1746년(영조 22)에 족질 강주우(姜柱宇), 묘지명은 1762년(영조 38)년 권상하의 증손자 권진응(權震應), 묘표는 송시열의 후손 송철헌(宋哲憲)이 지었다. 제문은 장래복(蔣來復) 등이 지었다. 제문 다음에는 강덕부가 죽은 뒤에 추증받은 사실을 축하하여 관찰사 등이 지은 시를 모은 「연증분황시(延贈焚黃詩)」 3수, 주재성(周宰成) 등이 어사 윤심형(尹心衡)에게 정려(旌閭)를 청하는 「사림정수의서(士林呈繡衣書)」, 그리고 「용재시차운(慵齋詩次韻)」 10수가 있다. 권말에는 조병규(趙昺奎) 등이 쓴 발문(跋文) 5편이 있다.

용재 강덕부는 권상하의 문인으로서 초야에 은거하여 학도 및 자제들과 경서 및 제자백가들의 문집을 강론하였다. 또한 권상하, 윤봉구와 편지를 주고받으며 태극, 인물성동이, 명덕을 논의하였다. 『용재집』은 그의 학문 성향과 더불어 그가 집안과 지방 유학의 부흥을 위해 힘쓴 사실들을 살필 수 있는 자료이다.