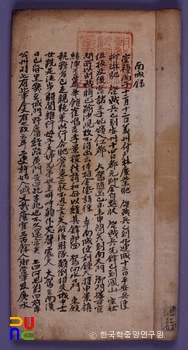

남성록 ()

≪남성록≫은 1636년(인조 14) 12월 의주 부윤 임경업(林慶業)의 적군 침공 보고로부터 다음 해 1월 강화 성립과 세자의 심양행(瀋陽行)에 이르기까지 병자호란 전말을 기록하였다. 내용은 남한산성 내에서의 항전과 강화 논의의 진행 과정 및 척화 · 주화파 인물들의 동향을 대부분 서술하고 있다.

체재는 일기체로 되어 있다. 그러나 당시의 일기는 아니고 난이 끝난 뒤에 종합 정리된 것으로 보인다. 이 관계의 다른 기록들과 대동소이해 사료적 가치는 크지 않다.

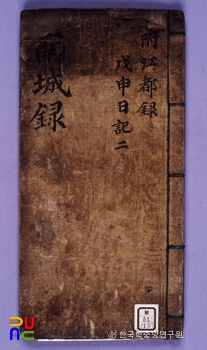

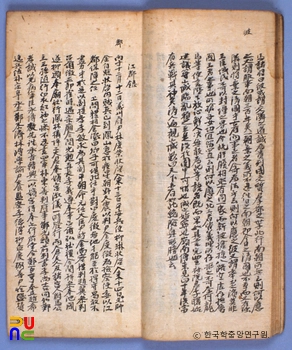

≪강도록≫은 병자호란 당시 강화도의 대피 상황과 함락된 뒤의 비극적인 사실들을 기록한 자료이다. 1637∼1640년 사이에 기록된 것으로 대부분이 『연려실기술』 등에 전재되었다.

윤방(尹昉) · 김경징(金慶懲) · 장신(張紳) · 이민구(李敏求) 등 패전 책임자들의 부패 · 무능과 김상용(金尙容) · 이상길(李尙吉) · 이시직(李時稷) 등 순절자들의 행적을 기록하였다. 말미에 첨부한 <제강도록후>는 ≪강도록≫의 인물 포폄(褒貶)의 미흡함을 지적한 것이다.

즉, 김류(金瑬) · 김경징 · 김진표(金震標) 일가족 및 윤방 · 장신 등의 죄를 맹렬히 성토하고, 이들에 대한 조정의 처벌이 공정하지 못했음을 비판하였다.

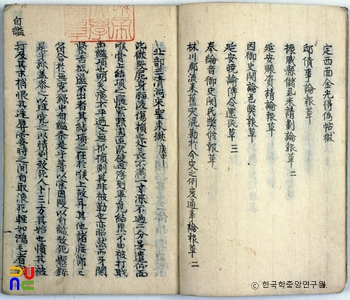

≪무신일기≫ 2종은 이인좌의 난 당시 청주와 괴산에 떨어져 살았던 두 형제의 일기이다. 전편은 청주에 살던 형이 현지에서 난의 진행 과정에 대한 견문을 일기체로 서술한 것이다.

후편은 괴산에 살던 아우가 군수가 도망한 뒤 선비들에게 통문을 돌려 의병을 조직, 성을 지킨 활약상을 기록하였다. 후편의 저자는 그 공로로 벼슬을 얻어 첨사 · 군수를 지내고 지사(知事 : 知中樞府事의 약칭)에 이르렀다.

무신란 당시 청주 지역 민심의 동향과 유림의 의병 활동을 보여주는 희귀한 자료이다. ≪남성록≫ 자체보다 부록으로 첨부한 ≪강도록≫과 ≪무신일기≫가 더욱 중요한 의미를 가진다. 국립중앙도서관에 있다.