개성 연복사 ( )

연복사는 919년 고려 태조가 창건한 북한 황해북도 개성시에 있는 사찰이다. 개경의 10대 사찰 중 하나로, 보제사와 연복사로 불리다가 충숙왕대부터 주로 연복사라 불리었다. 광명사(廣明寺), 서보통사(西普通寺)와 함께 3대 선우(禪宇)라고 불리웠었다. 원 간섭기 이후 종과 탑이 중수되었으며 현재 종은 개성 남대문에 걸려 있다. 1390년 연복사 탑을 중수하려 하자 신흥 사대부의 억불 상소로 중수는 중단되었다. 1424년 선교양종 36사 제정시 선종에 귀속되었다. 명종대에 폐사되어 오층탑만 남아 있다가 양란 때 완전히 폐허가 되었다.

919년(태조 2) 고려 태조가 개경을 고려의 수도로 정하면서 창건한 10개 사찰 중 하나이다. 도선(道詵)의 주1로 창건되었던 고려시대 대표적인 선종 사찰이다.

『고려사』에는 보제사와 연복사가 같이 쓰였는데, 충숙왕대(忠肅王代)부터 주로 연복사라 불리었다. 참고로 공민왕 현릉(玄陵) 앞에 있던 운암사(雲巖寺)도 광통보제사라고 하였으나, 이것은 동명(同名)일 뿐 별개의 것이다. 무신 집권기 이후 광명사(廣明寺), 서보통사(西普通寺)와 함께 3대 선우(禪宇)라고 불렸으며 담선법회(談禪法會)가 개설되었다.

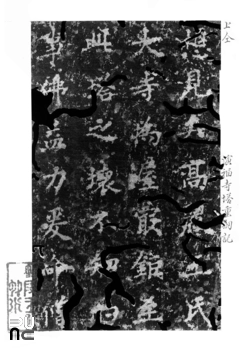

서긍(徐兢)의 『고려도경』에 의하면 이 절은 주2을 주3 남향에 걸었고, 중문에는 신통지문(神通之門)이라는 편액을 걸었다. 정전(正殿)은 나한보전(羅漢寶殿)으로서 극히 웅장하여 왕실보다 더하였고, 그 안에는 석가모니불과 문수보살 · 보현보살의 삼존불을 중심에 두고 주위에 500구의 나한상을 배치하였다. 나한전 서쪽에는 높이 200척이 넘는 오층석탑이 있었고, 뒤에는 법당을 배치하였으며, 옆으로는 승려들의 거주처가 있었다고 한다.

1346년(충목왕 2) 고려 출신 환관 강금강(姜金剛)이 충목왕과 덕녕공주(德寧公主)의 요청으로 연복사 종을 주조하였다. 이 종은 현재 개성 남대문에 걸려 있다. 상왕 충선왕이 행차하였으며, 1328년(충숙왕 15) 7월에 인도승 지공(指空)이 무상계(無相戒)를 설하였다. 공민왕은 주4와 담선회(談禪會)를 개설하고 우왕은 4차례 기우제를 지냈다. 1390년(공양왕 2) 정월에 장원심(長源心)과 법예(法猊) 등이 삼지구정(三池九井)을 다시 팔 것을 건의하여 연복사 탑을 주5 하자 신흥 주6들은 억불 상소를 연달아 올려 중수 공사를 반대하였다.

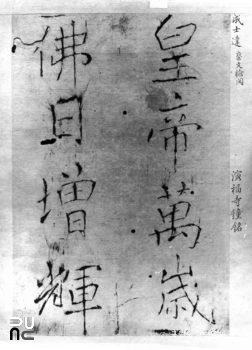

조선 건국 후 태조 때 중수가 재개되었다. 태조의 왕사 무학 자초(無學自超)는 개성 연복사 탑의 주7을 주관하면서 불교계를 주도하였다. 연복사 탑 중수는 1393년(태조 2)에 완료되어 문수법회(文殊法會)를 개설하였다. 태조는 연복사에서 반승(飯僧)을 열고 오층석탑에 봉안한 대장경을 열람하였으며 자초로 하여금 강설을 주관하게 한 뒤 낙성식을 행하였다. 세자의 딸이 병이 들자 연복사에 병의 치유를 기원하는 구병도량(救病道場)을 개설하기도 하여 연복사는 왕실의 원찰로서의 기능도 하였다.

조선 초에는 서울과 개성 두 곳에 연복사가 있었다. 서울의 연복사는 수년 만에 주8 개성의 연복사는1424년(세종 6) 선종(禪宗)에 귀속되었으며 밭 165결을 받았다. 1425년(세종 7) 경기감사의 요청에 따라 연복사의 주9을 녹여 사용하였다. 1563년(명종 18)에 화재로 소실되고 오층석탑만 남아 있었다. 이 탑도 1563년(명종 16) 개성유수 이건(李楗)의 횃불에서 불똥이 떨어져 전소되었으며, 임진왜란과 병자호란을 거치면서 폐허가 되었다.

동쪽에는 금당을 서쪽에는 탑을 세워 나란히 배치한 동전서탑(東殿西塔)의 가람 배치를 하고 있었다. 현존하는 유물로는 중창비와 범종이 있다. 중창비는 개성 근교의 용산(龍山)으로 옮겨졌고, 범종은 개성 남대문의 문루에 걸려 있다. 이 종은 성덕대왕신종 다음으로 큰 종이다.