정세 ()

<정세>는 조선 세종대에 회례연을 위해 창제된 ⟪정대업지무악⟫ 제5변의 2편 중 제1편의 정재와 음악이다. <정세>는 정몽주가 태조의 위엄과 덕행을 시기하여 해치려 하자, 태종이 이를 제거한 내용을 담고 있다. ⟪정대업지무악⟫은 회례연을 위해 창제되었으나, 1493년(세조 9)에 종묘제례악으로 채택되었다. <정세>의 명칭은 유지되었으나, 가사가 축소되고 ⟪정대업지무악⟫ 〈탁령〉 제13행~제24행의 선율을 발췌한 악곡으로 개편되어 종묘제례악 ⟪정대업⟫의 아홉 번째 음악이자 일무로 편입되었다.

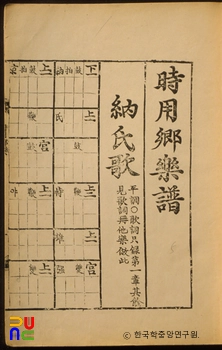

<정세>는 1447년(세종 29) 이전에 고취악과 향악을 바탕으로 만든 《정대업지무악(定大業之舞樂)》의 아홉 개의 변(變) 중 제5변의 2편 가운데 제1편의 정재와 음악이며, 『 세종실록』에 수록되어 있다. 주1에 연주할 목적으로 창제된 《정대업지무악》은 1493년(세조 9) 종묘제례악으로 채택되었고, <정세>라는 명칭은 그대로 유지하되, 『세종실록』 소재 《정대업지무악》 〈탁령〉의 제13행~제24행을 발췌하고, 《정대업지무악》 <정세>의 가사를 축소하여 종묘제례악 ⟪ 정대업⟫의 아홉 번째 음악과 일무로 편입되었다. <정세>가 제례악으로 채택된 이후에도 연례에 <정세>의 정재와 음악을 사용했고, 중종(재위: 1506-1544) 때까지 전승되었으나, 현재는 전승이 단절되었다. 연례에 사용한 정재 <정세>는 『악학궤범』에 기록되어 있다, 일무 <정세>는 당초 36명으로 구성된 주2였으나, 현재는 64명으로 구성된 팔일무를 춘다. 주3은 당초 주10(弓矢), 검(劍), 창(槍)을 사용했으나, 현재는 검과 창만 전승되고 있다. 일무보에는 『 시용무보』가 있다.

『세종실록』 소재 <정세>는 32정간 1행, 12행 1곡으로 구성되어 있다. 출현음은 남(㑲:C3), 황(黃:C4), 태(太:D4) 고(姑:E4) 임(林:G4), 남(南:A4), 황(潢:C5), 태(汰:D5)이며, 음계는 남려 계면조이다. 박법은 3자 1박, 12박이 한 곡[12拍一聲]을 이루고 있다. 현재 전승되는 종묘제례악 <정세>는 황종 계면조이지만, 현재는 편종ㆍ편경 선율은 『세조실록』 악보와 동일하게 전승되고 있다. 피리ㆍ대금ㆍ해금과 악장(樂章)의 경우 음계의 최저음 황종(黃:C4)은 모두 무역(㒇:B♭3)로, 일부 임종(林:G4)은 중려(仲:F4)로 내려 연주한다. 박법은 『세조실록』 악보에는 세 글자마다 박을 한 번 치고[三字一拍], 6박이 한 곡을 이루고 있으나[六拍一聲], 현재는 박 4회가 한 곡을 이루는[四拍一聲] 형식으로 변화되었다. 현행 종묘제례악의 장구점은 『세조실록』 악보의 장구점을 현행 리듬에 적용한 것인데, 국악전집 제18집 『종묘제례악』 정세의 악보에는 『세조실록』 악보에 비해 장구점이 사라진 곳이 세 군데 나타난다. 『세조실록』 <정세>의 장구는 1행(3,3,2,3,3,2대강) 기준으로 고쌍 고쌍편 고편쌍 고쌍 쌍편고 쌍편 쌍편 쌍고고 편고 편고쌍 편편쌍 편고이다. 『시용무보』에 기록되어 있는 <정세> 일무의 술어는 다음과 같다.

합흉(合胸) 점복(點腹) 점복(點腹) 견파(肩把) 절견(折肩) 하견(荷肩) 할협우(割脥右) 거견좌(擧肩左) 할협좌(割脥左) 거견우(擧肩右) 견파(肩把) 견파(肩把) 복파(腹把) 점복(點腹) 점복(點腹) 점슬우(點膝右) 점슬좌(點膝左) 거견외휘우(擧肩外揮右) 거견외휘우(擧肩外揮右) 거견외휘우(擧肩外揮右) 양수하견우(兩手荷肩右) 점복(點腹) 슬상내휘좌(膝上內揮左) 슬상내휘좌(膝上內揮左) 양수하견좌((兩手荷肩左) 점복(點腹)

(출처: 장사훈, 『국악논고』(서울대학교출판부, 1986))

⟪정대업지무악⟫<정세>는 정몽주(1337~1392)가 태조의 위엄과 덕행을 시기하여 해치려 하므로, 태종이 맑게 살피고 잘라 없앴다는 내용이다.

여계혼(麗季昏) 고려 말기가 혼미하여

명유속(命有屬) 국운이 돌아갈 떼가 있는데

피고신(彼孤臣) 저 외로운 신하가

불자탁(不自度) 스스로 헤아리지 못하고

선화기(煽禍機) 화란을 선동하여

재호흡(在呼吸) 숨 쉴 사이 없을 제

아성고(我聖考) 거룩하신 아버님께서

병기기(炳其幾) 그 기미를 살피시고

결신책(決神策) 신기한 계책을 결정하여

전언이(剪焉夷) 단연히 제거하시니

난기정(亂旣定) 화란이 평정되어

경무기(慶無期) 경사가 한없이 화락하도다.

(출처: 이혜구 역주, 『세종장헌대왕실록』 22(세종대왕기념사업회, 1981)

종묘제례악 <정세>는 『세종실록』 소재 <정세>와 내용은 동일하지만, 일부 개정되었다. <정세>라는 악곡 명은 악장가사 중 ‘세이정(世以靖)’에서 따온 것이다.

피고신(彼孤臣) 저 외로운 신하는,

선화기(煽禍機) 화(禍)의 기운에 불을 댕겼네.

아황고(我皇考) 우리 황고께서는,

극병기(克炳幾) 기미를 밝히셨도다.

신모정(神謀定) 귀신같은 꾀로 평정하여,

세이정(世以靖) 세상을 안정시키셨네.

(출처: 이세필 편저, 윤호진 역주, 『역주악원고사』, 국립국악원, 2006)