화은집 ()

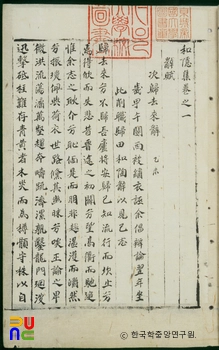

『화은집』은 조선 후기 문신·학자 이시항의 시문집이다. 목판본이며 8권 4책의 분량이다. 부인 숙인김씨가 편집하여 1738년(영조 14) 간행하였다. 1809년(순조 9)에 다시 중간되었다. 권두에 이덕수(李德壽)의 서문이, 권말에 5 대손 용익(龍翼)의 후지(後識)가 있다. 서울대학교 규장각한국학연구원, 국민대학교 성곡도서관, 성균관대학교 학술정보관 등에 있다.

권1은 사부(辭賦) 4편, 시 59수, 권2·3은 시 268수, 권4는 소(疏) 2편, 여문(儷文) 5편, 권5는 서(序) 7편, 기(記) 1편, 발(跋) 6편, 설(說) 1편, 잡록 26편, 권6은 서(書) 7편, 제문(祭文) 12편, 권7은 행장(行狀) 4편, 권8은 비갈표(碑碣表) 10편, 부록으로 행장 · 묘갈명 등으로 구성되어 있다.

권1에는 사부 4편이 수록되어 있다. 「차귀거래사(次歸去來辭)」는 1715년에 변무소를 올리고 삭직된 후의 심정을 읊은 것이며, 「몽회부(夢晦賦)」는 1719년 어느 날 꿈에서 주자에게 면학하라는 말과 함께 책을 받고 지은 것이고, 「서경부(西京賦)」는 최자(崔滋)와 조원(趙瑗)이 지은 「삼도부(三都賦)」의 소략한 부분을 보충하여 평양의 국조사(國朝事), 인물, 풍요(風謠) 등을 아우르고 ‘서경(西京)’과 ‘동도(東都)’를 주객으로 의인화하여 대화체로 노래한 장편 대작이다.

권1~3까지 시가 있고, 시체(詩體) 구분 없이 저작 연대순으로 편차되어 있다. 「차상원이사군기성시(次祥原李使君箕城詩)」는 1712년에 상원(祥原) 군수로 부임한 이경열(李景說)의 시에 주1 금수산(錦繡山), 기린굴(麒麟窟), 연광정(練光亭) 등 평양의 승경을 노래한 것이다. 「화촌신거(和村新居)」는 만경대 서편 순화촌에 터를 잡고 지은 것으로 류상운(柳尙運), 정협(鄭悏), 오광운(吳光運) 등 11인의 차운시가 부기되어 있다. 권3의 「무신정월초십일(戊申正月初十日)……」에서 「추급상사서상어김천(追及上使書狀於金川) ……」까지 58제는 1728년에 지은 연행시(燕行詩)이며, 이 중 25제는 스승 유상운이 1682년 사은사로 연행하였을 때 엮은 「연행음영록(燕行吟詠錄)」에 실린 시를 여정에 따라 주2 것이다. 「기역락재제생(寄亦樂齋諸生)」은 졸년에 지은 절필시이다.

「청수서로중령관방소(請修西路中嶺關防疏)」는 평안도의 각 진을 시찰하고 방수(防戍) 대책으로 7곳의 관방(關防)을 중령에 설치할 것을 건의한 것이며, 「관서변무소(關西辨誣疏)」는 평안도 암행어사 여필희(呂必禧)가 일곱 가지 패륜을 들어 관서인을 모함하고 향후 30년간 과거에 등과할 수 없도록 건의한 데 대해 조목별로 반박하며 서북지방 제한 정책의 철폐를 요구한 것이다.

「기문록(記聞錄)」에는, 첫째 방언(方言)에 관한 것, 둘째 우리나라와 중국의 화폐에 관한 용어와 역사, 셋째 옷 색깔에 관한 것, 넷째 문익점(文益漸) · 최무선(崔茂宣) 등의 사묘(祠廟) 건립에 관한 문제, 다섯째 문묘의 배향 문제와 석전제(釋奠祭)의 의식 절차, 여섯째 관서 지방의 중요성, 일곱째 심의(沈義)의 몽유록(大觀齋夢游錄), 병자호란에 관한 기록, 김진(金搢)의 일화, 1619년(광해군 11) 명나라의 우모령(牛毛嶺) 전투에서 형주인(荊州人)인 강세작(康世爵)과 관련된 일화 등을 기술하고 있다.

「연행견문록(燕行見聞錄)」은 1728년 연경에 다녀오면서 청의 풍속과 궁실 제도, 산천 형세, 순제(軍制), 과거제도, 세법(稅法), 축성 규모 등에 대하여 15조로 서술한 것이다.

편지는 최창대(崔昌大), 여위량(呂渭良), 조정만(趙正萬) 등에게 보낸 것이고, 제문은 류상운(柳尙運), 최석정(崔錫鼎), 김량언(金良彦), 조태로(趙泰老) 등에 대한 것이다.

행장(行狀)은 부친 이정한(李廷翰), 양덕록(楊德祿), 김지웅(金志雄), 윤거형(尹居衡)에 대한 것이다.

비갈표(碑碣表)는 조관국(趙觀國), 김학기(金學起), 고조 이응전(李應荃), 증조 이계달(李啓達), 외조 변지현(邊晉賢) 등에 대한 것이다. 부록으로 저자에 관한 행장과 묘갈명이 실려 있다.