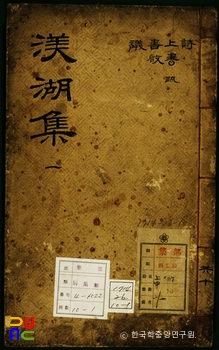

미호집 ()

김원행(金元行, 1702~1772)은 자는 백춘(伯春), 호는 미호(渼湖), 운루(雲樓), 본관은 안동(安東), 시호는 문경(文敬)이다. 아버지는 승지 김제겸(金濟謙)이며, 어머니는 밀양박씨로 이조판서 박권(朴權)의 딸이다. 당숙인 김숭겸(金崇謙)에게 입양되어 종조부 김창협(金昌協)의 손자가 되었다. 이재(李縡)의 문인이다.

1719년(숙종 45) 진사가 되었으나, 1722년(경종 2) 신임사화 때 조부 김창집(金昌集)이 노론 4대신으로 사사되고, 생부 김제겸과 친형인 김성행(金省行)· 김탄행(金坦行) 등이 유배되어 죽임을 당하자, 벼슬할 뜻을 버리고 학문에 전념하였다. 이때 어머니의 유배지에 따라가 『맹자』·『율곡집(栗谷集)』· 『우암집(尤庵集)』 등을 탐독하였다. 1725년(영조 1) 조부·생부·형 등이 주1된 후에도 시골에 묻혀 살며 학문 연구에만 몰두하였다.

1740년 학행으로 천거된 이후 여러 차례 관직에 임명되었으나 관직에 나아가지 않았다. 즉 그는 노론의 혁혁한 가문의 후손으로 유수한 산림의 한 사람으로 명망을 받았다.

김원행의 사상은 대체로 이황(李滉)의 주리설과 이이(李珥)의 주기설을 절충한 김창협의 학설을 계승한 것이다. 그의 학통을 이은 제자로는 아들 김이안(金履安)과 박윤원(朴胤源)· 오윤상(吳允常)· 홍대용(洪大容)· 황윤석(黃胤錫) 등이 있다.

20권 10책. 활자본.

서문과 발문이 없어 간행 연대는 알 수 없지만, 저자는 저술을 많이 하지도 않았지만, 저술한 것도 만족스럽지 못하여 남김없이 다 버렸다가 홍자(洪梓, 1707~1781)의 권유대로 남아 있는 「단구창수시(丹丘酬唱詩)」 등 시 몇 편과 문(文) 몇 편을 묶어 두었던 것 같다(「시문초고서(詩文初稿序)」). 그리고 『영조실록』의 졸기에 ‘미호집약간권장우가(渼湖集若干卷藏于家: 미호집의 약간 권은 집에 소장되어 있다.)’라는 기록은 바로 이 초고를 가리키는 것으로 보인다.

저자 사후에 아들 김이안이 바로 가장초고(家藏草稿)를 바탕으로 유고(遺稿)와 여러 주2 문인(門人)들에게 남긴 유문(遺文)들을 수습하기 시작하여 1780년(정조 4)에는 저자의 문인 이정인(李廷仁)과 함께 주3 것으로 보인다. 그러나 김이안은 간행하지 못하고 졸하였고, 이후 1799년경(정조 23)에 저자의 부친 김숭겸의 문집 「관복암시고(觀復菴詩稿)」 중간본과 함께 주4로 인행되었다.

20권 10책으로 구성되어 있고, 권수에 총목이 있고, 서문(序文)과 발문(跋文)은 없다.

권1은 시 200여 수로 연대순으로 편차되어 있다. 1728년 이후 청풍, 제천, 단양 일대를 유람하고 지은 「단구창수록(丹丘酬唱錄)」에 수록되었던 시가 있고, 1732년 이후의 작품도 많지는 않으나 평생을 벼슬하지 않고 독서와 유람으로 보냈기 때문에 유람하며 지은 기행시가 특히 많다. 또한 송시열, 김창흡, 이재 등의 시에 차운한 시, 주5, 주6가 있다.

권2는 상서(上書) 23편, 서계(書啓) 3편, 의(議) 2편이다. 상서는 「사지평서(辭持平書)」 등 모두 소의 형태로 사직소가 대부분이다. 의(議) 가운데 「현빈궁상대비전복제의(賢嬪宮喪大妃殿服制議)」는 효장세자빈(孝章世子嬪)인 현빈(賢嬪)의 상(喪) 때 대비전의 상복에 관해 논한 것으로 저자의 예설의 일단을 나타내는 글이다.

권3∼12는 서(書) 474편이다. 인물별로 편차되어 있는데 가장 큰 비중을 차지한다. 권3은 주로 이기진(李箕鎭), 김시관(金時觀), 유척기(俞拓基), 조관빈(趙觀彬) 등에게 보낸 것으로, 본생조부 김창집의 복관(復官) 이후 신원(伸寃)까지 이룰 수 있도록 도와달라는 부탁의 내용과 김창협 연보(年譜)의 연대(年代) 표시 방식과 김정(金淨)의 연보(年譜) 주7에 논의하는 내용이다. 권48은 이재 문하의 사우(師友)나 후배들과 소수서원, 화양서원의 원유(院儒) 등에게 보낸 것이다. 권912는 문인들과 동생, 조카, 아들 등 가족에게 보낸 편지이다.

권13은 서(序) 7편, 기(記) 1편, 제발(題跋) 27편이다.

권14는 잡저(雜著) 31편, 혼서(婚書) 3편, 찬(贊) 3편, 명(銘) 1편이다. 잡저 가운데 「잡기(雜記)」·「도곡수기(陶谷隨記)」 등은 독서를 하다가 학문에 관해 생각나는 대로 그때그때 기록한 것이다. 「명덕설의문(明德說疑問)」·「중용귀신설(中庸鬼神說)」·「심성기질설시이민철(心性氣質說示李敏哲)」 등은 유가의 경전이나 성리설에 관해 논변한 내용들이다.

권15는 묘지명 15편으로 외조모, 종형제, 부친, 생모 등에 대한 것이다.

권16은 신도비명 4편, 비명 3편이다. 비(碑)는 김창흡의 영시암(永矢菴) 유허비(遺墟碑), 옥천서원(玉川書院)과 검담서원(黔潭書院)의 묘정비(廟庭碑)이다.

권17은 묘갈명 11편이다.

권18은 묘표(墓表) 23편으로 민진원, 이희조, 생부, 부친 등에 대한 것이다.

권19는 행장(行狀) 8편으로 어머니, 김창업(金昌業), 생부 김제겸, 이재형(李載亨), 채지홍(蔡之洪) 등에 대한 것이다.

노론 낙론계의 산림학자로서 서간문과 잡저를 통하여 그가 이이(李珥)· 김장생(金長生)·송시열(宋時烈)· 권상하(權尙夏)· 이간(李柬)의 학통을 계승하였음과 인물성동이론(人物性同異論)에서는 이간의 인물성동론을 지지하는 입장이었으며, 예론은 김장생·송시열의 예설의 영향을 많이 받았음을 알 수 있다.

미호집은 국립중앙도서관, 서울대학교 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각, 성균관대학교, 고려대학교 등에 소장되어 있다. 이후 1986년에 여강출판사(驪江出版社)에서 『미호집』과 『미호언행록(渼湖言行錄)』, 『미상록(渼上錄)』, 『미상기문록(渼上記聞錄)』, 『미상경의(渼上經義)』, 『미호선생강의(渼湖先生講義)』, 『중용문답(中庸問答)』, 『중용강설(中庸講說)』, 『독서차록(讀書箚錄)』), 『임인유사(壬寅遺事)』를 『미호전집(渼湖全集)』으로 엮어 영인하였다.

또한 한국고전번역원에서 1799년(정조 23)경에 운각활자로 인행된 서울대학교 규장각 소장본을 저본으로 영인하여 『韓國文集叢刊』 220집으로 영인하였다.