방산문집 ()

저자는 허훈(許薰), 편자는 허숙이다.

1910년 허훈의 맏아들 허숙이 편집 · 간행하였다.

서문은 없고, 권말에 노상직(盧相稷) · 허채(許埰)가 쓴 발문이 있다.

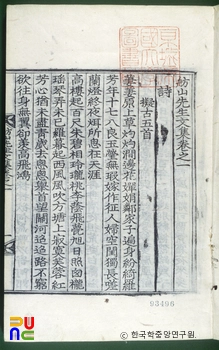

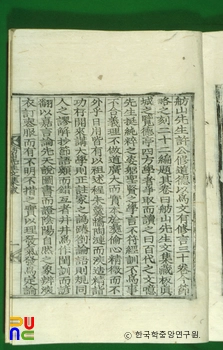

권1∼5에 시 620여 수, 권6에 시 85수, 소(疏) 2편, 서(書) 11편, 권7∼10에 서(書) 166편, 권11에 서(書) 38편, 잡저(雜著) 7편, 권12∼14에 잡저 24편, 권15에 서(序) 41편, 권16에 서(序) 24편, 기(記) 15편, 권17에 기 23편, 발(跋) 19편, 권18에 잠(箴) · 명(銘) · 송(頌) · 찬(贊) 각 3편, 부(賦) 2편, 논(論), 상량문(上樑文) 8편, 축문(祝文) 12편, 제문(祭文) 8편, 권19에 제문 11편, 애사(哀詞) 5편, 비명 6편, 구묘문(丘墓文) 5편, 권20에 구묘문 26편, 권21에 구묘문 18편, 행장 4편, 권22에 행장 12편, 전(傳) 2편, 권23에 부록으로 묘갈명 · 가장(家狀) 등이 수록되어 있다.

시는 금오산(金烏山) · 해인사 등 명승지를 유람하며 지은 것, 자연의 변화를 즐겨 지은 것 등이 있다. 소는 도산서원(陶山書院)의 위판(位板)을 다시 만들 것을 주장한 것, 이현일(李玄逸)의 관작과 시호를 복구해줄 것을 요청한 것 등이 있다. 서(書)는 스승인 허전(許傳) · 유주목(柳疇睦) 등에게 보낸 것이 여러 편 있고, 이진상(李震相) 등과 상례(喪禮) · 복제(服制) 및 사단칠정(四端七情) · 이기설(理氣說) 등 성리학을 논의한 것이 많다.

잡저에는 가야산(伽倻山) · 주흘산(主屹山) · 속리산(俗離山) 등과 백제의 유적을 돌아보고 지은 「서유록(西遊錄)」, 관동팔경을 유람하고 지은 「동유록(東遊錄)」, 주방산(周房山: 주왕산)을 찾아가 지은 「유주방산록(遊周房山錄)」 등 기행문이 있다. 천문(天文)과 조수(潮水)의 관계에 대한 주희(朱熹)와 한원진(韓元震) 등의 이론을 검토한 「해조설(海潮說)」, 복제 · 제례 등을 논한 「승중자처종복설(承重者妻從服說)」 · 「제찬진설도(祭饌陳設圖)」 · 「변이한주심의설(辨李寒洲深衣說)」 등이 있다.

사단칠정에 대한 주희 · 이이(李珥) · 기대승(奇大升) · 김창협(金昌協) 등 선학의 설을 검토하면서 이황(李滉)의 설을 옹호한 「사칠관견(四七管見)」 · 「성호선생사칠신편중발변(星湖先生四七新編重跋辨)」 등이 있다. 「춘추기의(春秋記疑)」 · 「빈풍편례설(豳風編例說)」 · 「하도낙서설(河圖洛書說)」 · 「선천도총론(先天圖總論)」 등은 『춘추』 · 『시경』 · 『주역』 등에 관한 논설이다. 「패수변(浿水辨)」 · 「수양산변(首陽山辨)」 등은 『당서(唐書)』 · 『두씨통전(杜氏通典)』 등의 서적을 인용해 지리의 고증을 시도한 글이다. 그밖에 백성의 생활과 국가의 재정에서 소금이 차지하는 비중을 인식해 쓴 「염설(鹽說)」, 총포 · 전차 등에 대한 관심을 보여 주는 「포설(礮說)」 · 「차설(車說)」 등이 있다.

서(序)는 『화은집(化隱集)』 · 『남강집(南岡集)』 등 친지의 문집이나 저술에 붙인 것, 친족간의 결속을 꾀하고 학업을 장려하기 위해 재물을 모아 만든 의장계(義莊契) · 돈본계(敦本契) 등의 결성 경위를 밝힌 글 등이 있다. 기(記)는 금오산 등을 유람하고 지은 기행문, 친지의 정자에 관한 기록 등이 있다.

발에는 복성(復性) · 신독(愼獨) · 거가(居家) · 독서 등 일상생활에서 힘써야 할 점들을 권장하고 경계하기 위해 지은 「사잠(四箴)」이 있다. 논에 실려 있는 「공명자비관악론(孔明自比管樂論)」은 패도(覇道)를 한 관중(管仲)이나 악의(樂毅)보다 왕도(王道)의 의리를 추구한 공명(孔明)이 옳음을 지적해 의리의 중대함을 밝힌 글이다. 구묘문에는 묘지명 · 묘갈명 · 광지(壙誌) 등이 실려 있다.

성재(性齋) 허전(許傳)의 제자로서 근기남인(近畿南人)의 계보를 이은 퇴계학파 학자의 문집으로서 조선 후기 사상사의 흐름을 연구하는 데 도움이 되는 자료이다.

『국역 방산전집』(허훈 저, 남만성 · 김철희 역, 성균관대학교 대동문화연구원, 1983)이 발행되어 있다.