청량산 개원사 ( )

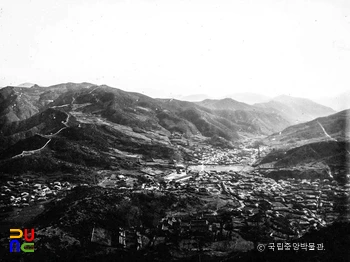

임진왜란 이후 서울 방어를 위한 전략적 거점으로 부상한 남한산성의 축성 공사는 1624년에 시작되어 1626년 11월에 완성되었다.

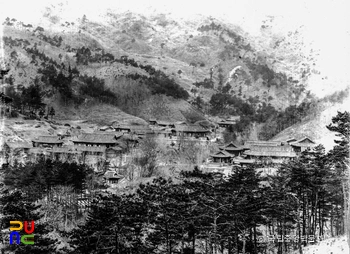

산성 방어를 위한 수호관청으로 수어청(守禦廳)이 설치되었고, 산성 내의 9개 사찰에는 의승군(義僧軍)이 주둔하면서 산성의 방비를 맡았다. 당시 개원사, 국청사(國淸寺) 등 7개의 사찰이 새로 지어졌는데, 개원사는 산성의 남쪽에 위치했다. 남한산성 의승군을 동원하고 통솔하는 초대 팔도도총섭(八道都摠攝)은 부휴계(浮休系)의 벽암 각성(碧巖 覺性, 1575-1660)이 맡았다. 팔도도총섭이 주석한 개원사는 남한산성 의승군의 수사찰이었는데, 쌀 몇 섬을 넣을 수 있는 무게 200여 근의 큰 놋쇠 솥 4개가 있었다고 한다.

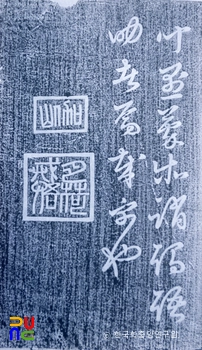

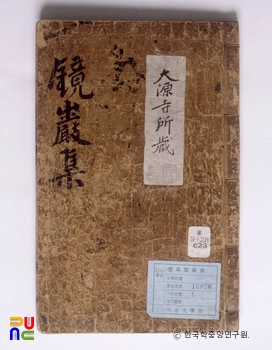

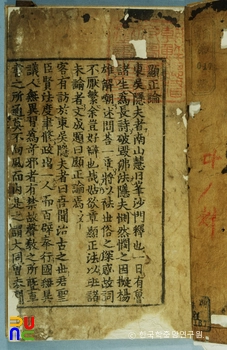

병자호란 직후인 1637년(인조 15) 가을에 대장경 책함을 실은 주인 없는 배가 서호(西湖)에 표착했는데 함에는 ‘중원개원사개간(中原開元寺開刊)’이라고 새겨져 있었고, 이를 들은 인조가 이름이 같은 남한산성 개원사에 보관하게 했다고 한다. 이후 1666년(현종 7) 절에 화재가 나서 화약고에 불이 붙었는데 갑자기 바람이 불어 불이 꺼지면서 대장경이 보전되었고, 숙종 대에도 화재가 났을 때 큰 비가 내려서 불을 끄는 등 기이한 일이 많았다고 전해진다. 개원사에는 불서 외에도 많은 유서와 문집 등의 판목이 전해졌는데, 『논어집주(論語集註)』 · 『대학장구(大學章句)』 · 『중용장구(中庸章句)』 , 『시집전(詩集傳)』 · 『서집전(書集傳)』 · 『역전(易傳)』 , 『십구사략통고(十九史略通攷)』 · 『병학지남(兵學指南)』 · 『천의소감(闡義昭鑑)』, 『택당집(澤堂集)』 · 『만휴집 萬休集』 등이 있었다고 한다.

1711년 북한산성이 축성되고 나서 1714년(숙종 40) 남 · 북한산성 의승방번제(義僧防番制)가 확립되었다.

남한산성에는 평안도와 함경도를 제외한 전국 6도에서 승군 356명이 차출되어 매년 6차례 2개월씩 교대로 번을 섰고, 상주 의승군 수는 138명이었다.

1756년(영조 32)에는 교대로 번을 서는 대신 각지 사찰에서 고용전을 거두어 산성의 상주 승군에게 지급하는 방번전제(防番錢制)로 전환되었고, 1785년(정조 9)에는 승역(僧役)의 부담이 여전히 크다고 하여 방번전을 다시 감액했다.

1790년 정조는 부친 사도세자(思悼世子)의 현륭원(顯隆園)을 화성에 조성하면서 재궁(齋宮)이자 원침(園寢) 사찰로 용주사(龍珠寺)를 창건했다. 이때 용주사 주지 보경 사일(寶鏡獅馹)을 팔도도승통(八道都僧統)으로 임명하고 남 · 북한산성 팔도도총섭을 겸임하게 했다. 또 새로운 교단 자치 기구로 오규정소(五糾正所)를 설치했는데, 오규정소에는 전국의 승려를 규정하고 교단을 관할하는 특권이 부여되었다. 오규정소로는 용주사와 조선 전기 선교양종의 본사 봉은사(奉恩寺)와 봉선사(奉先寺), 남한산성 개원사와 북한산성 중흥사(重興寺)가 지정되었다. 이들 사찰에는 관할하는 도가 각각 지정되었는데, 남한산성 개원사는 충청도와 경상도의 사찰을 담당했다.

정조 사후 오규정소 제도는 유명무실하게 되었고, 1894년(고종 31) 갑오개혁이 단행되면서 남 · 북한산성의 의승군 제도는 폐지되었다.

1907년과 1970년 등의 화재로 개원사의 전각은 대부분 불타 버렸고 현재의 대각전 등은 선효화상이 1976년 이후 새로 지은 것이다.

개원사는 남한산성을 방비하던 의승군의 수사찰이었고 정조 대 오규정소의 하나로서 전국 사찰을 관리하고 승풍을 규정하는 역할을 맡았다.

1989년 개원사지가 경기도 기념물로 지정되었고, 개원사가 자리 잡은 남한산성은 1999년부터 발굴 및 복원 작업이 진행되어 2014년 6월에 세계문화유산으로 등재되었다.