부고 ()

부고(訃告)는 집안에 초상이 났음을 주변에 알리는 상례의 한 절차로, 초종(初終)의 소절차이다. 예법에 관찬 책에서는 ‘부고’라고 표현하였지만, 기록에 따라 부(訃), 부음(訃音), 고부(告訃), 부문(訃聞), 통부(通訃), 흉보(凶報), 휘음(諱音) 등 다양한 용어로 사용되었다. 부음은 초상이 났다는 소식 혹은 소문이고, 부고는 초상이 났다는 것을 능동적으로 알리는 것이라는 점에서 차이가 있다.

고인이 운명하면 상주를 세우고, 상례(喪禮)를 총 지휘하는 호상(護喪)과 문서를 관리하는 사서(司書), 재물을 관리하는 사화(司貨)를 세우고, 친척과 동료에게 초상을 알리는 부고를 만들어 전달한다. 『가례(家禮)』와 『사례편람(四禮便覽)』 등 예법에 관한 책에 따르면 호상과 사서가 부고를 내는데, 만약 이들이 없으면 주인이 스스로 친척에게 부고하되 동료에게는 부고하지 않는다. 『상례비요(喪禮備要)』에서는 초상이 나면 신주를 모신 사당에도 부고를 내기 전에 고해야 한다고 한다.

『의례(儀禮)』 「기석례(旣夕禮)」 주(注)에 “부(赴)는 달려가서 고하는 것이다. 금문(今文)에는 ‘부(訃)’로 되어 있다.”라고 하였다. 그 소(疏)에는 “‘부(赴)’라고 한 이유는 빨리 달려가서 알린다는 의미를 취한 것이다. 『예기(禮記)』 「잡기(雜記)」에 ‘부(訃)’라고 표현한 이유는 말로 서로 통지하는 뜻을 취한 것으로, 역시 같은 의미이다.”라고 부고의 의미를 분명히 하였다. 이를 종합해 보면 부고는 사람을 보내 빨리 달려가서 구두로 누구 집에 초상이 났음을 알리는 것이라고 할 수 있다. 『예기』 「단궁(檀弓)」 「소」에는 “살아 있었을 때 다른 사람과 주6이 있었거나 안면이 있었던 자가 죽으면 그 집에서 사람을 시켜 부고를 전해야 한다.”라고 하여 부고의 전달 방법과 범위를 제시하였다.

부고를 전할 사람을 정할 때도 구분을 하였는데, 『의례』 「사상례(士喪禮)」에서 ‘효자가 스스로 부고를 전할 자를 명한다.’라고 하였는데, 그 주석에 “대부 이상은 부형이 대신하여 부고를 전할 사람을 명한다. 선비는 스스로 부고를 전할 사람을 명해도 된다.”라고 하였다. 『의례』 「사상례」에 “이어 사람을 보내 군주에게 알린다.”라고 하고, 『백호통의(白虎通義)』에서는 “신하가 죽었을 때 군주에게 부고를 보낸다.”라고 하였다. 이는 부고의 대상에는 군주가 포함된다는 것을 의미한다.

부고에 사용하는 죽음의 표현은 신분에 따라 달랐다. 『예기』 「잡기」에 의하면 대체로 군주에게 신하의 죽음을 고할 적에는 “군공(君公)의 신하 아무개가 죽었습니다.”라고 한다. 대부가 죽었을 적에 같은 나라의 동등한 지위에 있는 자나 사(士)에게 고할 때는 “아무개에게 주7이 생겼습니다.”라고 한다. 사가 죽어서 같은 나라의 대부와 사에게 고할 적에는 “아무개가 죽었습니다.”라고 한다.

국상일 때는 3일째에 사직(社稷), 주1, 종묘(宗廟)에 대신을 보내 평상시와 같이 고하는 고사묘(告社廟)를 한다. 예조가 의정부에 상사에 관한 일을 보고하고, 중앙과 각 관서에 공문을 보내 그 직무를 받들게 하는데, 이를 계령(戒令)이라고 한다.

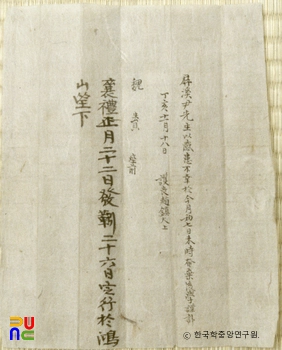

『사례편람』과 『상례비요』의 부고의 서식은 “ㅇㅇ친속 ㅇㅇ이 숙환으로 이번 달 ㅇ일 ㅇ시에 세상을 떠났기에(여성일 때는 ㅇㅇ친속 ㅇㅇ봉 ㅇ씨) 사람을 보내(사람이 전하지 않으면 사람[人]을 글[書]로 바꾼다) 부고합니다(某親某人以宿患今月某日某時棄世(內喪某親某封某氏)傳人(不傳人則人爲書)訃告). ㅇ년 ㅇ월 ㅇ일 호상 성명 상, 모위 좌전”이라고 쓴다. 사람을 보내지 않으면 전인(傳人)을 전서(傳書)라고 바꾸어 쓴다. 봉투에는 “부고(訃告) 모위좌전(某位座前)”이라고 쓴다.

『가례집람(家禮輯覽)』에는 “ㅇㅇ친속 ㅇㅇ이 ㅇ월 ㅇ일 병을 얻어 불행히도 ㅇ월ㅇ일 세상을 떠났습니다. 사람을 보내(사람이 전하지 않으면 사람[人]을 글[書]로 고친다) 부고합니다(某親某人 以某月某日得疾 不幸於某月某日棄世 傳人(不傳人則改人爲書) 訃告). ㅇ월 ㅇ일 애자 ㅇㅇ은 피눈물을 흘립니다(月日哀子某泣血).”라고 쓴다.

전통적으로는 호상의 이름으로 부고를 보냈기에 상주와 가족의 이름을 쓰지 않았다. 그러나 시대의 변화에 따라 부고 명의가 누구든 간에 상주와 가족의 이름을 쓰는 것이 관행화되었다.

『학봉집(鶴峯集)』 「길흉경조제규(吉凶慶弔制規)」에 부고를 보내는 의미와 부의 및 해야 할 일을 잘 설명하였다. 초상(初喪)이 나면 주8과 삼촌 간에는 부고를 들은 즉시 분상(奔喪)한다. 각자 종이, 면포, 마포 등 빈소를 차리는 데 필요한 여러 가지 물품을 내놓는다. 일할 시종 2명이 각자 먹을 양식을 챙겨 가서 주2 할 때까지 심부름하게 한다. 4촌 간에는 부고를 들은 선후에 따라서 하되, 가까울 때는 즉시 가서 주3하고, 멀면 직접 가서 주4 하거나 사람을 보낸다. 주5 내에 하며, 친척이나 친구에도 모두 그렇게 한다.

부고(訃告)의 기원은 『의례』, 『예기』 등에 부고를 설명한 것으로 보아 기원전부터였음을 알 수 있다. 정확하지는 않지만 이른 시기의 기록은 『삼국사기』 「백제본기」 「전지왕」에 405년 전지왕이 일본에서 동생 훈해(訓解)의 부고를 듣고 곧바로 돌아왔다는 기사가 등장한다. 『동국통감』 「무왕 42년」(641)에는 백제에서 사신을 보내어 당나라에 들어가 고애하였다는 기록이 보인다.

『가례』나 『사례편람』, 『상례비요』 등에 부고의 시기와 방법이 구체적으로 제시되는 것으로 보아 일정한 틀을 갖춘 부고는 아마 고려말 유교식 상례가 도입되고부터인 것으로 보인다. 조선시대에는 부고의 내용을 쓰고 한쪽 면에 쓰고 이를 앞뒤로 엇갈리게 접어 앞면에 ‘부고’와 ‘ㅇㅇ 生員’이 같이 보이도록 접는 기술이 발달하였다 . 근대화 이후 언론 매체의 발달로 신문 부고가 등장하게 되었는데, 두 가지의 형태였다. 하나는 비용을 들여 광고란을 이용하는 광고형 부고로 주로 2면, 4면, 10면의 5단을 이용한다. 국가장이나 사회장, 회사장 등은 5단 통을 주로 이용하지만, 5단 반 통 등 사정에 따라 조정한다. 지금까지 확인된 가장 빠른 시기의 광고형 신문 부고는 상하이에서 발간된 『독립신문』 1920년 4월 13일자 2면 하단 광고란에 게재된 안태국(安泰國, 18771920)의 부고이다. 그 다음은 『동아일보』 1921년 9월 20일자 3면 하단에 실린 우산 윤현진(右山 尹顯振, 18921921)의 부고이다.

신문 부고의 특징은 부고 내용을 폭이 넓은 검은색 띠로 둘러싸 액자 효과와 함께 다른 광고보다 돋보이게 하는 효과가 있었다. 이는 당시 서구 및 일본의 영향으로 검은색을 죽음과 관련된 색으로 치부하였기 때문이다. 이러한 현상은 현재까지도 이어지고 있다. 신문 부고의 기재 내용과 형식은 예법에 관한 책의 규정에서 크게 벗어나지 않는다. “모대인(某大人) 본관 성공명(姓公名, 직함) 이노환(以老患) 모년(某年) 모월모일(某月某日)(음력 월일) 시분(時分) 별세자이부고(別世玆以訃告)”라고 쓰고, 상주와 유족의 이름, 빈소와 장지를 표시한다. 얼마 전까지 주9였으나 최근에는 주10는 물론 형식 역시 한글화하거나 다양한 형태로 바뀌었다.

다른 하나는 사회면을 차지하는 고정 부고란으로, 담당 기자가 있을 정도로 신문사에서도 소홀히 하지 않는 지면이다. 2003년 이전까지 『한겨레신문』 ‘궂긴소식’을 제외한 모든 신문에서 일제강점기부터 사용하던 ‘부음’을 사용하고 있었다. 2003년 1월 「장례식장 서비스 표준규격」을 제정하면서, 일제식 용어를 청산하고 전통적으로 사용되었던 ‘부고’를 표준 용어로 제시했다. 이 규격에 따라 『조선일보』와 『세계일보』를 제외한 대부분의 신문사에서 “ 장례 용어 국가표준 제정으로 ‘부음’을 ‘부고’로 바꿉니다.”라고 공지한 후, 부고란의 명칭을 ‘부고’로 바꾸었다.

인쇄술과 통신의 발달로 전통적으로 직접 써서 인편으로 전달하던 부고는 인쇄된 부고를 봉투에 넣어 우편으로 보내는 것으로 바뀌었다. 인쇄한 부고를 봉투에 넣어서 보내더라도 접는 기술은 전통을 그대로 유지하고 있다. 드물지만, 전통 관혼상제(冠婚喪祭)를 중시하는 유명 종가에서는 아직도 전통 부고 형식으로 인쇄하여 우편으로 부고를 보내기도 한다. 「가정의례준칙」에서 단체명의, 기관명의 부고, 인쇄된 부고를 개인에게 보내지 못하게 규제하기도 하였으나 잘 지켜지지 않았다. 이는 부고가 주11와 직접 연계되어 있었기 때문이다.

현대 사회에서는 디지털 및 통신 기술의 발달로 전통적으로 종이에 써서 보내던 부고는 거의 자취를 감추었다. e-mail이나 SNS 부고가 보편화되어 형식이 자유로워졌다. 또한 부고를 대행하는 회사에서 다양한 양식으로 부고를 만들어 보낸다. 장례식장에서는 신문 부고를 대행해 준다. 조문에 대한 인사 편지도 요즘은 문자 메시지로 하는 사례가 대부분이다. 부고가 죽음을 알리는 수단이었기에 다양하고 편리한 기술을 자연스럽게 받아들인 것으로 보인다.

『사례편람』이나 『상례비요』에서 봉투의 서식을 제시했지만, 부고를 접는 방식을 보면 봉투가 필요 없다. 한쪽 면에 부고 내용을 인쇄하고 이를 간격에 맞추어 앞뒤로 엇갈리게 접으면 부고의 앞면 오른쪽에 부고, 왼쪽에 생원 좌전이 보이게 만들어진다. 이를 아래쪽 2/3를 뒤로 접으면 세로 크기도 작아져 품에 넣고 다녀도 구겨질 염려가 없다. 이러한 부고 접기는 인편으로 보낼 때 부피를 최소화하고, 부고가 구겨지지 않도록 하려는 지혜이다.

일일이 부고를 써서 전달하던 시절에 미처 호상을 정하기 전이라도 우선 통지하는 게 더 급할 때 임시 호상으로 정대일(丁大一)이라는 이름으로 썼다. 짧은 시간에 많은 양의 부고를 쓰려면 글씨의 획수를 줄여야 하는데, 정대일이 획수가 가장 작았기 때문이었다. 부고는 보관하지 않고 꺼리는 것이어서 호상 정대일이라 적힌 부고는 찾아보기 어렵다.

부고를 전달하는 사람은 걸음이 빠른 사람으로 선발하였다. 주로 종을 시켰지만, 마을공동체 사회에서는 마을 주민 중에서 부고를 전달할 사람을 선발했는데, 이들을 ‘부고꾼’이라고 하였다. 부고꾼은 집마다 다니면서 “부고요.”라고 외치면서 전달했다고 한다.

현재까지도 부고를 보내야 하는 사람에게 보내지 않으면 주12로 여기는 문화가 남아 있다. 그래서 부고를 받지 못하면 인간관계에 문제가 있는 것으로 여겼다. 역설적으로 부고를 받으면 조문을 해야 하는 것이 예의인 것도 한국의 문화이다. 조문은 부의와 직결되기에 최근에는 부고를 ‘고지서’라고 별명을 붙이기도 한다.

부고는 반드시 대문 밖에서 전달하고, 받은 사람 역시 대문 밖에서 부고를 읽고 화장실이나 처마 밑, 담벼락에 꽂아 두었다. 지역에 따라 이를 ‘부고달아매기’라고 한다. 부고를 집안으로 들이지 않는 문화는 죽음에 대한 부정적인 인식에서 비롯된 것이다. 그러나 주거 형태의 변화로 이러한 문화는 사라졌다.

예의 문화로까지 정착된 부고는 한국 사회에서 부고와 조문이라는 필요충분조건으로 인해 인간관계의 척도이기도 하다. 신문에서 부고란을 중시하는 것도 이러한 영향이다. 부고는 공동체 성원의 죽음을 애도하고, 위로하는 매개체이기도 하지만, 장례에 드는 비용 부담을 공동체가 함께 나누도록 서로 연결하는 문화적 장치이기도 하다.

친척과 아는 사람에게 전달되던 전통적인 개념의 부고와는 달리 신문이라는 언론 매체의 신문 부고는 일면식도 없는 낯선 사람의 ‘생물학적 죽음’을 ‘사회적 죽음’ 공간으로 정의하여 부고의 개념을 바꾸어 놓았다.